Morte à seulement 27 ans, Isabelle Eberhardt aura défié toutes les conventions de son temps, s'inventant un destin à mille lieues de ce qui était requis d'une jeune Européenne au tournant du XXesiècle.

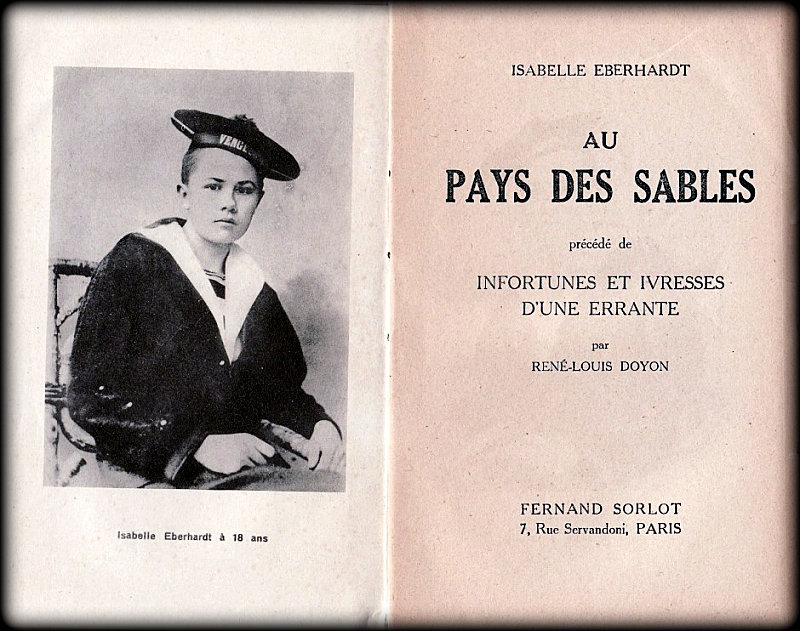

Née de père inconnu à Genève en 1877, elle est issue de la noblesse russe par sa mère. Son éducation anticonformiste et polyglotte lui permet d'apprendre le russe, l'italien, le français, l'allemand, l'arabe et le turc. À l'âge de vingt ans, elle s'installe avec sa mère en Algérie française, à Annaba. Là, elle décide de se convertir à l'islam, embrassant le soufisme, sa branche mystique, et prend le nom masculin de Mahmoud Saadi.

Après le décès de sa mère, déguisée en homme algérien, elle commence à vivre en nomade et parcourt à cheval le Sud du pays, partageant la vie des bédouins et s'intéressant au sort des défavorisés. Elle écrit beaucoup, nouvelles, récits, impressions de voyage, et rencontre l'amour de sa vie : Slimane Ehnni, soldat musulman de nationalité française. Leur liaison, sitôt connue, scandalisera les colons – d'autant qu'Isabelle, à rebours de toutes les convenances, boit et fume le kif.

Le journaux de la métropole commencent à s'intéresser à l'aventurière lorsqu'une tentative d'attentat d'assassinat est perpétrée contre elle, le 29 janvier 1901 – tentative orchestrée à Béhina par une confrérie soufie opposée à la sienne. Le procès se tient en juin et Le Petit Marseillais raconte :

« Le procès dont je vous avais parlé, au sujet d’une tentative de meurtre dont avait été victime dans le Sud une jeune Russe, devenue musulmane, habillée en indigène et affiliée à la secte religieuse des Kadrya, a eu lieu devant le conseil de guerre de Constantine […].

La victime, Mlle Isabelle Eberhardt, s’est présentée vêtue en femme indigène, mais elle a reconnu qu’elle s’habillait fréquemment en homme, ce qui, aux yeux des musulmans, de son aveu même, était tout au moins une inconvenance. Un jeune maréchal des logis du 3e spahis, musulman naturalisé français, à qui elle est, dit-on, fiancée, l’accompagnait.

L’accusé a déclaré qu’il avait tenté de l’assassiner à cause du trouble et du scandale qu’elle jetait dans la religion musulmane. Il s'est dit poussé par un ange qui, dans l’intérêt de la religion, lui avait donné l’ordre de tuer Mlle Eberhardt. Il a été condamné aux travaux forcés à perpétuité [...].

Quant à Mlle Eberhardt, aussitôt après le jugement, il lui a été signifié un arrêté d’expulsion lui interdisant d’une façon absolue le territoire civil et militaire de l’Algérie. »

Expulsée d'Algérie car considérée comme fauteuse de troubles, elle se rend à Marseille, où elle épouse Slimane en septembre, ce qui lui permet d'acquérir la nationalité française – et donc de retourner en Algérie en 1902. Le couple reprend ses voyages dans le désert. Isabelle écrit alors pour le journal arabophile L'Akhbar, rédigeant des nouvelles et se dressant contre la colonisation.

En 1903, elle se rend dans les monts des Ksour, à Aïn Sefra, ville déchirée par un conflit entre le Maroc et l'Algérie, où elle officie comme reporter de guerre. À la même époque, elle se lie d'amitié avec le colonel Lyautey (futur Maréchal de France), qui lui voue une grande admiration.

Le 16 avril 1903, La Petite Gironde fait d'elle, en raisons de son soutien radical aux autochtones, un portrait assez hostile :

« Mme Henni, née Isabelle Eberhardt, écrit au journal l'Akhbar ; elle a une histoire. Venue avec sa mère, il y a quelques années, en Algérie, elle ne tarda pas à rester seule par suite du décès de celle-ci.

Alors, elle embrassa la religion musulmane et alla habiter les territoires du Sud, où elle se livra à une propagande ardente auprès des populations arabes. Elle leur prêchait une sorte de socialisme humanitaire, où perçait un sentiment d'animosité contre la France […].

La modification survenue dans son état civil, loin d’arrêter le cours de ses prédications, vint, au contraire, lui communiquer un nouvel élan, et non seulement elle prêcha, mais écrivit [...]. Son prestige auprès des Indigènes n'a fait que s'accroître de jour en jour ; les Arabes la considèrent comme un marabout. Son cas est d'autant plus surprenant que l'on connaît le mépris avec lequel ils parlent de la femme, restée pour eux une chose sans importance.

Du reste, elle a quitté les vêtements de son sexe [...]. Elle est jeune ; sa physionomie est des plus agréables, sa voix est douce, musicale, sympathique. Elle cause simplement et avec beaucoup de charme ; mais il parait que c’est autre chose quand elle évangélise en arabe. Elle emprunte alors aux prophètes leurs accents irrités et leurs images violentes. »

Le 21 octobre 1904, suite à une violente crue de l'oued, la ville basse d'Aïn Sefra est submergée par un torrent de boue. Slimane survit, mais pas Isabelle. Le 23 octobre, Le Figaro annonce la mort de l'aventurière :

« Le chiffre actuellement connu des victimes de la crue subite des oueds Sefra et Moulen s'élèverait à dix Européens et quatorze indigènes. Mais on craint de découvrir d'autres cadavres.

Parmi les morts ou disparus, [...] Mme Isabelle Eberhardt. Celle-ci, une des plus curieuses figures de notre monde algérien, est une jeune femme d'origine russe qui, convertie à l'islamisme, vivait de la vie arabe, mais sous des vêtements d'homme et sous le nom de Mahmoud [...].

Très habile à manier les armes et cavalier indésarçonnable, elle avait fait partie de maintes expéditions au désert et n'en était pas revenue sans blessures.

Or cette façon d'héroïne et cette cosmopolite était un savoureux écrivain français. En pages pénétrées de nihilisme contemplatif, elle avait donné d'hallucinantes visions de Tunis, de Figuig. Elle laisse inachevé un roman, Le Trimardeur, dont le journal algérois, l'Akhbar a publié récemment des chapitres. »

Son corps est retrouvé le 27 octobre. Dans la presse parisienne, les hommages se multiplient, à commencer par celui de la célèbre journaliste Séverine qui, dans le Gil Blas du 13 novembre, cite une lettre que lui avait envoyée la défunte, sa « jeune sœur inconnue » :

« J'ai encore présente à l'esprit l'admirable missive qu'elle m'adressa, lors du voyage de M. Loubet en Algérie.

“Venez, oh ! Venez ! écrivait-elle. Je vous ferai parcourir les goums ; vous y serez reçue en amie, car j'ai appris aux indigènes le nom de celle qui, toujours, les défend. Je servirai d'interprète entre vous et eux ; vous pourrez ainsi recevoir leurs doléances, constater leur misère ; vérifier par vous-même sous quelle oppression ils végètent, à quelle exploitation ils sont en proie. Et, de retour à la métropole, vous pourrez dire : J'ai vu ! J'ai entendu ! et faire retentir, plus haut encore, plus loin, la voix de la justice, le cri de l'humanité !”

Hélas ! je ne pus répondre à l'appel. Mahmoud-Saadi, le petit Arabe au burnous flottant qu'était Isabelle Eberhardt, sous son incognito masculin, ne m'emmènera point, galopant de compagnie, vers les tentes où l'on savait mon nom [...]. Mais, désormais, je suivis l'œuvre, l'existence d'Isabelle Eberhardt. Son roman, Trimardeur, témoignait d'un précieux talent, livrait le secret de sa pensée profonde, de sa grande âme inassouvie, en mal de beauté et d'équité. »

Pendant ce temps, Lyautey dépêche des soldats sur les lieux du drame et parvient à récupérer plusieurs manuscrits d'Isabelle. Parmi eux, Dans l'ombre chaude de l'islam, un ouvrage qui sera remanié par Victor Barrucand, le directeur de L'Akhbar et rencontrera un grand succès lors de sa publication en 1905.

Dans les années qui suivent sa mort, la figure d'Isabelle Eberhardt est mythifiée par les journaux. À une époque où le Sahara fascine, elle devient « la Nomade », « l'amazone des sables », « l'admirable nihiliste », « la Louise Michel du Sahara », d'autant plus idéalisée que rares sont ceux qui peuvent prétendre l'avoir réellement rencontrée.

En 1913, Le Journal revient sur son destin hors norme en ces termes :

« L'Afrique française possède aussi sa glorieuse victime, sa “prisonnière”, sa personnalisation, à la fois littéraire et tangible. Et c'est une femme. Une femme très jeune, très jolie, et qui est morte. On a attendu sa mort pour lui reconnaître du talent et de l'originalité et pour commencer à lui faire de la gloire.

C'est Isabelle Eberhardt. Nom aujourd'hui pour ainsi dire inconnu ! Œuvre encore presque ignorée ! [...]

Étrange et captivante figure ! Et, malgré l'éclat dont maintenant on les entoure, combien ses traits nous demeurent vagues et mal compréhensibles ! […] Et tandis que nous n'avons d'elle que des souvenirs ébréchés et une image affaiblie, la voici qui règne, de toute sa gloire, parmi ces fils du désert qu'elle aima ! »

En 1930 encore, dans les colonnes de L'Européen, Raoul Bastide la compare à un autre grand exilé de la littérature française : Arthur Rimbaud.

« Tous deux venus de l'Est, des Ardennes où transparaît encore, à fleur des monts, toute la poésie du paganisme et de Genève où gronde, en dessous de la rigidité calviniste, un sang trop vif. Tous deux qui courent vers le désert, qui s'enfoncent dans les sables brûlants, poussés par le même désir de s'évader de notre civilisation mauvaise. En proie au même dégoût [...].

Tous deux ayant la même soif d'absolu, tous deux grands mystiques. C'est-à-dire de ceux qui n'acceptent jamais, qui se refusent à toute compromission avec le monde et qui cherchent Dieu, dans la solitude. Tous deux aussi misérables, dans leurs corps et dans leurs coeurs. Tous deux enfin voyant se dénouer leurs douloureuses tragédies par la même fin effrayante. »

Au début des années 1940, un biographe se basant sur les photographies d'Isabelle et de Rimbaud, et imaginant une possible rencontre entre sa mère et le célèbre poète à Genève en 1876, ira même jusqu'à évoquer la possibilité qu'il fût son père...

Le maréchal Lyautey dira d'elle : « Elle était ce qui m'attire le plus au monde : une réfractaire. Trouver quelqu'un qui est vraiment soi, qui est hors de tout préjugé, de toute inféodation, de tout cliché, et qui passe à travers la vie aussi libéré de tout que l'oiseau dans l'espace, quel régal ! ».

Elle qui voulut être enterrée « n'importe où dans le sable brûlé du désert, loin des banalités profanatrices de l'Occident envahisseur » repose dans le petit cimetière musulman Sidi Boudjemaâ à Aïn Sefra. Sur sa tombe, on peut lire son nom français et son nom arabe.

« Je ne suis qu'une originale, écrivit-elle un jour, une rêveuse qui veut vivre loin du monde, vivre de la vie libre et nomade, pour essayer ensuite de dire ce qu'elle a vu et peut-être de communiquer à quelques uns le frisson mélancolique et charmé qu'elle ressent en face des splendeurs tristes du Sahara.»

–

Pour en savoir plus :

Isabelle Eberhardt, Lettres et journaliers, Actes Sud, 2003

Tiffany Tavernier, Isabelle Eberhardt, un destin dans l'islam, Taillandier, 2019

Edmonde Charles-Roux, Isabelle du désert, Grasset, 2003

le 12/12/2019 par Pierre Ancery - modifié le 02/07/2021

https://www.retronews.fr/religions/echo-de-presse/2019/12/12/isabelle-eberhardt

Les commentaires récents