La bombe américaine.

Pourquoi Hiroshima et Nagasaki ont-elles été bombardées ?

« Il demeure historiquement établi, et c'est ce fait qui devra être jugé dans les temps à venir, que la question de savoir s'il fallait ou non utiliser la bombe atomique pour contraindre le Japon à capituler, ne s'est même pas posée. L'accord fut unanime, automatique, incontesté autour de notre table. » Winston Churchill, 1954.

* Paul Tibbets, le pilote, n'ignorait rien ni de sa mission, ni de ses conséquences. Ce n'était pas un soldat naïf et manipulé qui exécutait les ordres sans en comprendre et mesurer la portée. « Si Dante s'était trouvé avec nous dans l'avion, il aurait été terrifié », a-t-il raconté des années plus tard. « La ville que nous avions vue si clairement dans la lumière du jour était maintenant recouverte d'une horrible salissure. Tout avait disparu sous cette effrayante couverture de fumée et de feu », avait-il précisé.

Tibbets avait bien conscience que c'était une bombe abominable qu'il larguait sur des populations civiles sans défense. C'était un « soldat de confiance » à qui on avait tout expliqué avant le décollage de son avion, avec dans ses soutes une succursale de l'enfer qu'il allait laisser froidement tomber sur la tête de femmes, d'hommes et d'enfants désarmés.

Il savait parfaitement ce qu'il faisait.

Paul Tibbets s'était retourné vers l'équipage : « Les gars, vous venez juste de larguer la première bombe atomique ». De retour au sol, c'est l'enthousiasme général. Tibbets reçoit la Distinguished Service Cross.

Promu général de brigade en 1959, Tibbets a quitté l'armée en 1966. Il s'est éteint paisiblement le 1I³ novembre 2007 à Columbus dans l'Ohio.

Jamais depuis la fin de la guerre les autorités américaines n'ont exprimé de regrets pour les bombes larguées au dessus du Japon en août 1945. La légitimité des actions de guerre pour eux ne fait aucun doute : l'Amérique n'avait fait que se défendre contre un ennemi qui, le premier, avait ouvert les hostilités en bombardant Pearl Harbor en décembre 1941.

Cependant, cette position s'est nettement infléchie depuis l'arrivée de B. Obama à la Maison Blanche. Quelques faits remarquables :

- 2010. Les Etats-Unis sont représentés pour la première fois par un ambassadeur, John Roos, aux cérémonies du bombardement atomique d'Hiroshima du 6 août 1945.

- 2012.- Clifton Truman Daniel, petit-fils du président américain Harry Truman qui ordonna les bombardements, était présent à la cérémonie. S'exprimant lors d'une conférence de presse, il n'avait pas souhaité commenter les décisions prises par son grand-père. « Je viens deux générations plus tard », a expliqué Clifton Truman Daniel, 55 ans.

« Il est maintenant de ma responsabilité de faire mon possible pour que nous n'utilisions plus jamais des armes nucléaires », avait-il déclaré, cité par l'agence de presse japonaise Kyodo. Le gouvernement américain était de son côté à nouveau représenté à la cérémonie par le même John Roos.

V. 27 mai 2016. A l'occasion d'un sommet du G7, pour la première fois depuis 1975 un président américain s'est rendu à Hiroshima.26 Il a salué les victimes, prononcé des mots très compassés, Barack Obama dépose une couronne devant le cénotaphe du Parc du mémorial de la paix embrassé un des survivants (hibakusha) à cet abominable bombardement.

« Il y a 71 ans, la mort est tombée du ciel », a dit M. Obama, premier président américain en exercice à se rendre en ce lieu, visité chaque année par plus d'un million de personnes. « Nous sommes venus pour rendre hommage aux morts ». « Leurs âmes nous parlent. Elles nous demandent de regarder au fond de nous-même ».

C'est vrai, il n'y est pas allé en août. C'est vrai aussi qu'il a refusé de présenter des excuses, fidèle en cela à une constante attitude américaine.

Mais cette visite, ses mots et tous ces gestes symboliques forts y ressemblent beaucoup. « Nous avons la responsabilité de regarder l'histoire dans les yeux » (M. Obama). Reconnaître de cette responsabilité ne revient-il pas à s'excuser, un peu ?

Cela dit, au Japon et depuis longtemps, personne ne lui en demandait. Sunao Tsuboi, rescapé de 91 ans, militant antinucléaire de longue date, avait expliqué avant la cérémonie que s'il avait l'occasion d'échanger avec le président, il exprimerait d'abord sa « gratitude » pour la visite. « Je n'ai aucunement l'intention de lui demander des excuses ».

Pouvait-il en être autrement ?

En vertu du traité de sécurité américano-japonais de 1951, quelque 50.000 soldats américains sont stationnés sur l'archipel. Cela, contre l'avis des populations japonaises opposées à la présence de bases militaires étrangères sur son territoire.

* Jusqu'à la mort de Roosevelt, Harry Truman ne savait pas grand-chose du Projet Manhattan. Ni Roosevelt, ni L. Groves qui refusa de coopérer avec le « Comité Truman » chargé d'enquêter sur les programmes militaires pour en rationaliser les coûts, ne jugèrent utile de l'en informer. Cela ne l'empêcha d'aucune manière de décider avec un entêtement et une singulière fermeté de lancer les bombes sur les villes japonaises.

Un porte-avions a hérité de son nom, comme bien d'autres portent avions et d'autre présidents américains auxquels la puissance de leur pays épargna des procès pour crimes contre l'humanité. L'Histoire s'en chargera peut-être un jour lorsque les Etats-Unis d'Amérique ne seront plus en état de peser sur son écriture, deviendront un pays « normal » et, comme les autres, relèveront d'une justice ordinaire.

Plus de soixante ans après, rien de fondamental n'a vraiment changé. L'opinion américaine reste majoritairement convaincue que le largage de bombes atomiques sur des populations civiles japonaises était un acte légitime et nécessaire. Au mieux « un mal nécessaire ».

L'on retrouve aujourd'hui les mêmes arguments servis en 1945 pour justifier cet holocauste.

Près des deux-tiers des Américains continuent de croire que cette décision a permis d'abréger la guerre en Asie en brisant le moral des Japonais. On sait que cela n'était que très partiellement exact27.

C'était la bombe ou la mort d'un million de soldats américains répètent inlassablement ceux qui dominent l'univers médiatico-politique. Ces pertes avaient été sciemment, exagérément montées en épingle dans la guerre du Pacifique pour rendre l'usage des bombes atomiques inéluctable.

Certes, la combativité farouche des Japonais avait surpris et effrayé les troupes de Douglas MacArthur, notamment au cours de la Bataille d'Okinawa où les Américains avaient perdu de nombreux soldats.

Les vraies raisons sont ailleurs.

Vengeance ?

Les États-Unis voulaient punir l'attaque surprise japonaise de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941. À cette date, les Japonais attaquèrent par surprise les Américains, tuant 2 403 marins américains et détruisant une partie importante de leur marine.

Ce ne fut qu'après cette attaque que le Japon déclara la guerre aux Etats-Unis.

« Nous avons mis au point la bombe et nous nous en sommes servis. Nous nous en sommes servis contre ceux qui nous ont attaqués sans avertissement à Pearl Harbor, contre ceux qui ont affamé, battu et exécuté des prisonniers de guerre américains, contre ceux qui ont renoncé à obéir aux lois de la guerre. Nous avons utilisé [l'arme atomique] pour raccourcir l'agonie de la guerre, pour sauver des milliers et des milliers de vies de jeunes Américains. » H. Truman, le 09 août 1945, à la radio américaine.

Expérimentation ?

Pour les Américains, les Japonais n'étaient pas vraiment, complètement humains. Il en était ainsi d'autres peuples qui habitent la planète Terre. Par exemple, les Américains de peau noire.

Ils étaient curieux de savoir les effets de la bombe sur ce qui reste des hommes et des villes.

Dès la fin des bombardements, une armée de techniciens, de médecins, de biologistes... sont partis au Japon examiner la « situation » sur le terrain. Prélever des échantillons, observer les morts et les survivants...

Leurs homologues allemands en faisaient de même en Europe conquise par les légions du IIIème Reich. L'université de Strasbourg, par exemple, refondée par Guillaume II après 1870, regermanisée à nouveau en 1940, avait son centre de recherche spécialisée...

Leó Szilárd, à la fin de la guerre, confiera : « Si les Allemands avaient largué des bombes atomiques à notre place, nous aurions qualifié de crimes de guerre les bombardements atomiques sur des villes, nous aurions condamné à mort les coupables allemands lors du procès de Nuremberg et les aurions pendus. »

Spéculation simpliste d'un pacifiste désabusé.

On peut en douter à la lecture des commentaires de l'époque sur les mœurs des non occidentaux, sur la sauvagerie des combattants japonais, il est tout aussi probable que les Américains et les Européens ne tenaient « pas vraiment, pas complètement » les Japonais (et en l'occurrence tous les Asiatiques,) pour des êtres humains. Sûrement pas en tout cas pour des êtres humains comme « eux ».28

N'oublions pas que lors du débarquement en Normandie, le 06 juin 1944, les soldats afro-américains étaient isolés de leurs « concitoyens caucasiens » et combattaient dans des unités séparées. Déjà, pour les JO de 1936 à Berlin, ils avaient traversés sur le même bateau mais pas sur les mêmes ponts.

L'« Affirmative action » n'était encore qu'un rêve d'un pasteur noir qui sera assassiné plus de 20 ans plus tard et l'élection d'un président de « couleur », un événement inimaginable à l'époque.

En sorte que pour de nombreux Américains (le pire était sans doute qu'ils le pensaient de « bonne foi ») les bombes américains n'avaient pas tué des hommes comme eux, mais seulement une sorte d'animaux nuisibles, terriblement dangereux.

Principe opérationnel de base : il faut d'abord déshumaniser l'ennemi avant de tuer.

L'observation attentive des films hollywoodiens sortis au cours des années 1950, montre à quel point la mort d'un Japonais constituait à peine la toile de fond dramatique sur laquelle était célébrée la bravoure des soldats yankee.

Les « Indiens d'Amérique » qui n'ont été déclarés très formellement « citoyens américains » qu'en 192429, ont joué un rôle similaire dans la « Conquête de l'Ouest ».

« Un bon indien est un indien mort » aurait déclaré le major-général Sheridan (1831-1888). Qu'il l'ait dit ou non, les faits demeurent arithmétiquement incontestables : 90% des « Indiens » d'Amérique du Nord furent exterminés, notamment au cours du XIXème siècle.

Une bombe géostratégique.

Avant même la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide était déjà engagée. Et l'Amérique devait montrer aux Soviétiques qui était le plus fort. Washington devait aussi le montrer au reste du monde car c'est désormais toute la planète qui devenait un enjeu et un théâtre d'opération, le futur « Grand échiquier », formalisé plus tard par Zbigniew Brzezinski30, conseiller à la Maison Blanche de 1977 à 1981.

Au fond, les Allemands voyaient le monde par le bout d'une petite lorgnette, sous l'angle étriqué des panzerdivisionen.

A. Hitler (avec son mentor v. Hindenburg) était encore dans les tranchées de la 1ère guerre mondiale et dans la forêt de Compiègne et les patrons européens paralysés par la peur des Bolcheviks.

L'Amérique se plaçait à l'échelle d'un monde à trois dimensions que l'US Air Force allait rétrécir pour le soumettre dans sa globalité. Et il était hors de question de le partager avec qui que ce soit. Pas même avec la Grande Bretagne bercée par l'illusion des accords secrets conclus à Terre Neuve en 1941.

Churchill cultiva avec ses prédécesseurs le trompe-l'œil des « relations spéciales ». Et l'Europe se méprit à l'exception les atlantistes militants qui placent leur cause à l'échelle d'un Occident encerclé de marches barbares 31 - sur le sens du mot « Alliance ». Plus tard, on découvrira que les Empires sont privés de morale et d'amis. Ils n'ont que des intérêts, des ennemis et des vassaux.

La bombe -Ch. de Gaulle l'avait très tôt compris après son passage subreptice au Canada en 1944 où des physiciens français l'avaient, dans le plus grand secret, instruit des entreprises en cours-, est un fusil à un coup qui n'était évidemment efficace que s'il ne servait pas.

Une « arme diplomatique » que la France va s'acharner à posséder pour exister dans un paysage géostratégique mondial en profonde et rapide mutation.

La Grande Bretagne a fait le choix d'une ancienne puissance coloniale qui connaît ses limites et reconnaît le nouvel ordre géopolitique internationale orchestré à partir de Washington. Londres a consenti à ce que ses ogives soient portées par des vecteurs américains et donc conditionner leur usage à l'avis de Washington.

C'était le deal que J.-F. Kennedy avait soumis à H. MacMillan à Nassau en décembre 1962. et que celui-ci devait soumettre à la France.

C. De Gaulle, convaincu que la « grandeur » n'était pas une question de taille, allait résister. Il avait appris à le faire dès 1940 en exil à Londres et en tirera toutes les leçons après 1958.32 Le Royaume Uni sera exclu d'Europe jusqu'à l'arrivée à l'Elysée de G. Pompidou. En 1973, eut lieu le premier élargissement, avec l'entrée dans la CEE par la grande porte en compagnie du Royaume Uni, du Danemark et de l'Irlande.

Le but de la bombe sur le Japon était clair : mais croire que Truman voulait impressionner seulement J. Staline serait une grave erreur. Il a envoyé un signal fort aux Russes -qui l'avaient reçu avant même qu'il ait été envoyé-, et surtout a averti le reste du monde de la naissance du nouvel Empire (annoncée dès 1919) auquel il fallait prêter allégeance.

Tous les efforts étaient déjà déployés dans la consolidation du « containment » conçu par Dean Acheson -secrétaire d'Etat de 1949 à 1953- et la domestication de l'URSS et le recyclage de l'Allemagne et du Japon dans le « nouveau monde ».

On a oublié ce fait qui peut paraître surprenant : dès le 08 août, soit 3 mois après la capitulation allemande et deux jours après Hiroshima, l'URSS déclare la guerre au Japon, envahit la Mandchourie, la Corée du Nord et Sakhaline. Ceci explique cela.

Remarques importantes :

* Autant (peut-être mieux) que Truman, Staline était étroitement informé des progrès de la recherche à Los Alamos et des buts réels de Washington. Il était donc prêt. La déclaration de guerre et les mouvements de l'armée rouge n'ont pas été improvisés. Dans le débarquement en Normandie le 06 juin 1944, un train en cachait un autre : la libération de la France était un objectif mineur dans la stratégie américaine. L'impératif était d'aller le plus loin et le plus rapidement possible vers l'est à l'encontre des armées russes. Le partage de l'Europe s'ensuivit.

* A l'évidence, l'attaque atomique du Japon a été contreproductive dans la mesure où elle allait provoquer ce qu'elle avait pour objet d'éviter. La Russie n'a pas été impressionnée. Le bombardement de Nagasaki le lendemain 09 août n'y changera rien. Plus préoccupant, les Etats-Unis avaient épuisé leur stock de bombes. Ils avaient fait exploser les trois prêtes à l'emploi. Staline le savait-il ?

* Toutes les démonstrations de forces faites plus tard dans le Pacifique tenteront pour une part de rattraper ce coup. Le spectacle s'est dissout dans sa répétition.

Dans ce jeu d'échec redoutable, Tokyo allait jouer le rôle de pion sur un échiquier (ou plus exactement allait laisser croire à cela), dans un monde qui n'avait déjà plus rien à voir avec celui de 1939.

Le Japon avait joué et avait perdu. Il en a payé le prix et n'a pas cessé de le faire. Mais le Japon atomisé, militairement occupé et soumis sait composer, donner le change et résister. Un événement apparemment mineur en témoigne.

En 1936, à Berlin on instaura le relais de la flamme olympique. L'identité du dernier porteur est symboliquement chargée, le plus souvent pour transmettre un message de portée morale universelle.

Le 10 octobre 1964, le jeune athlète japonais Yoshinori Sakai qui alluma la vasque lors de la cérémonie d'ouverture les Jeux Olympiques de Tokyo (les premiers à avoir été organisés par un pays asiatique), est né à Hiroshima le 06 août 1945, le jour où la bombe atomique fut lâchée.

Comme on le voit, les Japonais n'ont rien oublié et, à leur manière, le font savoir.

Le soleil nippon y perdra ses rayons, l'Empereur sa divinité, mais dans le cœur des Japonais demeure une conviction profonde et indicible que la Constitution imposée par MacArthur ne l'a que très superficiellement affectée. Au point qu'il est toujours difficile d'identifier si ces concepts ont un sens dans la culture japonaise - les lieux réels du pouvoir et les circuits tortueux des protocoles de décision.

Posons-nous cette question : si les Japonais avaient disposé d'une bombe atomique en 1941, l'auraient-ils lancée sur Pearl Harbor ou sur une ville américaine ?

A cette question il en est une autre : H. Truman aurait-il lancé ses bombes si d'autres pays en possédaient ? La réponse négative à cette question (d'autant plus crédible que depuis 1949 aucun bombardement similaire n'a eu lieu), valide rétrospectivement le point de vues des scientifiques favorables dès 1945 à la diffusion de ses secrets de fabrication, précisément pour dissuader quiconque d'en user. La crise sérieuse de 1962 est, en cela, un test réussi.

Il en est du Japon comme de l'autre perdant de la seconde guerre mondiale.

La crise ukrainienne en cours le démontre en toute clarté. Berlin a résisté, discrètement, mais a fini par céder à Washington dont l'objectif est de réduire le pouvoir du Kremlin et de casser l'axe eurasiatique Berlin-Moscou-Pékin en cours de construction. Le reste de l'Europe a suivi, consentant avec un « enthousiasme » médiatique remarquable à une politique totalement contraire à ses intérêts.

Il est vrai que Wall Street, le dollar et l'extraterritorialisation de la justice américaine, plus encore que le Pentagone, sont des armes efficaces et musellent solidement les économies et le commerce du « vieux continent ».

La société nucléaire, un club très fermé.

La lutte actuelle contre la prolifération nucléaire salutaire dans son principe - est critiquée par ceux qui ne possèdent pas cette arme en ce que ceux qui l'administrent n'auraient qu'une préoccupation : maintenir l'exclusivité de sa détention et interdire à ce que d'autres puissent en disposer, avec un contrôle tel sur ses usages civils que cela revient réellement à en limiter la maîtrise par tout pays désirant y accéder.

Cette lutte est ainsi passée du processus de réduction progressive des armements à la chasse à ceux qui voudraient s'en doter.

On n'entre dans ce cercle oligopolistique que par effraction. Ainsi en fut-il de la France, de l'Inde, du Pakistan et d'Israël. Le Brésil, le Japon, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, et quelques autres plus moins contraints, y renoncèrent chacun pour ce qui le concerne.

En fait, contrairement aux arguments régulièrement diffusés sur l'importance que représente l'armement atomique, les Etats-Unis n'ont pas besoin de bombes atomiques pour dominer militairement sur Terre.

On peut même penser que l'interdiction totale de ce type d'armes leur conviendrait parfaitement. Les « forces conventionnelles » américaines sont suffisantes pour détruire des pays entiers où qu'ils se situent sur la planète.

Dans cette hypothèse, la France par exemple -la crise ukrainienne le montre- se retrouverait dans une situation extrêmement préoccupante. Tout au moins le fut-elle à l'époque gaullienne où elle disposait encore en toute souveraineté de ses forces armées, désormais placées depuis 2007 sous commandement de l'OTAN, c'est-à-dire américain.

Plusieurs traités multilatéraux ont été conclus en vue de prévenir la prolifération et les essais nucléaires tout en promouvant les progrès en matière de désarmement nucléaire.

Il s'agit du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (NPT), du Traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau, aussi appelé Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (CTBT), qui a été signé en 1996 mais n'est pas encore entré en vigueur.33

La plupart des traités ont été démantelés, D. Trump s'y est attaché avec ardeur. Le dernier qui reste « New Start » signé en 2010. Il limite les arsenaux des deux pays à un maximum de 1 550 ogives chacun, soit une réduction de près de 30% par rapport à la limite précédente fixée en 2002. Il limite aussi le nombre de lanceurs et bombardiers lourds à 800, ce qui reste suffisant pour détruire la Terre plusieurs fois.

En janvier 2021, Vladimir Poutine l'a prolongé pour cinq ans, jusqu'en 2026. Mais il semble promis à un décès prématuré, compromis par les sanctions américaines du fait du conflit ukrainien.

Le Traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TPNW) a été adopté le 07 juillet 2017 par la Conférence des Nations Unies pour la négociation d'un instrument juridiquement contraignant visant à interdire les armes nucléaires en vue de leur élimination complète, qui a eu lieu à New York du 27 au 31 mars et du 15 juin au 07 juillet 2017. Conformément à son article 13, le Traité est ouvert à la signature de tous les États au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York à compter du 20 septembre 2017.

De nombreux pays l'ont signé. Surtout des pays du sud et certains pays européens militairement mineurs, comme le Lichtenstein par exemple. Mais il n'a été signé et encore moins ratifié par aucun des pays qui possèdent l'armement atomique.

CQFD

Gerboise bleue.

Sans la défaite de 1940, la France aurait peut-être été la première à maîtriser la technologie nécessaire pour la mise au point d'un réacteur et de la bombe. La famille Curie a été à l'origine de ces recherches. L'eau lourde scandinave et l'uranium congolais auraient pu peut-être permettre à l'équipe dirigée par Frédéric Joliot d'aboutir. Elle en fut empêchée par la guerre et l'armistice.

Les anglo-saxons firent tout leur possible, jusqu'à l'élection de Nixon, pour dissuader et empêcher les Français de se doter de cette arme. Dès octobre 1945, le Général décréta la naissance du CEA et, après 1958, prit les décisions adéquates qui aboutirent à l'opération « Gerboise bleue ».

Il faudra attendre le S. 13 février 1960 pour que la France fasse exploser son premier engin dans le désert algérien, à quelques kilomètres de Reggan.34

On a dit qu'une des raisons pour lesquelles Roosevelt ne supportait pas de Gaulle tenait à ce que ce dernier fût un général et que le président américain ne concevait pas une démocratie dirigée par des militaires. Il n'a pas pris garde au fait que de Gaulle a cessé, dès le « 18 juin », d'être un soldat. Cela a trompé Roosevelt. Cela a aussi trompé le « quarteron de généraux à la retraite » qui à son grand regret a oeuvré à son retour aux affaires en 1958.

Cela dit, la qualité de Ch. de Gaulle importait peu. F. Roosevelt aurait négocié avec n'importe qui lui aurait garantit la subordination sinon la docilité de la France. N'avait-il pas joué l'amiral Darlan en 1942, puis le général Giraud contre de Gaulle ? Cela tombe sous le sens, non parce que ce dernier était un soldat, mais parce qu'il était insoumis.

La bombe de Saddam Hussein. Faux et usage de faux.

Pour justifier l'intervention militaire en Irak, on le sait (maintenant de manière officielle) que l'administration Bush avait eu recours à un travestissement sophistiqué des faits destiné à persuader l'opinion publique américaine et mondiale que l'Irak était un pays dangereux pour lui-même, pour ses voisins et pour la paix dans le monde. La hiérarchie des raisons invoquées était variable selon les circonstances :

- C'était tantôt un pays dirigé par un dictateur sanguinaire qui opprimait son peuple (par exemple en gazant les Kurdes irakiens) et menaçait ses voisins ainsi qu'il le fit contre le Koweït en 1991.

- Tantôt comme un pays plus ou moins lié à El Qaïda, organisation (dirigée par un ancien collaborateur occulte de l'Amérique, notamment en Afghanistan à l'époque où ce pays était sous contrôle soviétique après 1979) qui a été jugée responsable de l'attaque des Twin Tower de Manhattan.35

Il est une troisième raison posée comme devant impérativement entraîner l'action militaire : l'Irak aurait rassemblé les moyens techniques nécessaires lui permettant de disposer d'une bombe nucléaire.

Nous savons que beaucoup de gouvernements ont refusé de partager l'analyse de Washington. On pense évidemment à la France chiraquienne et en particulier au discours prononcé le 14 février 2003 par Dominique de Villepin, le ministre français des Affaires Etrangères d'alors, devant Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Une étude publiée en janvier 2008, réalisée à partir d'une base de données intégrant des déclarations publiques dans les deux années qui ont suivi le 11 Septembre et des informations provenant de plus de 25 rapports gouvernementaux, livres, articles, discours et interviews, a permis de relever au moins 935 fausses déclarations36.

« Il n'est maintenant plus contesté que l'Irak ne possédait pas d'armes de destruction massive et n'avait pas de liens significatifs avec Al-Qaïda », selon Charles Lewis et Mark Reading-Smith, membres du Fonds pour l'indépendance en journalisme, qui ont travaillé sur l'étude. « En bref, l'administration Bush a mené la nation vers la guerre sur la base d'informations erronées qu'elle avait propagées méthodiquement, et cela s'est terminé par une action militaire contre l'Irak le 19 mars 2003 ».

Dans cette gigantesque mise en scène (relayés fidèlement et intensivement par des réseaux de communication mondialisés, intimement liés aux milieux transnationalisés de l'économie, de la politique, de la finance, du pétrole, des industries des armes...), presque tous les hauts responsables américains qui occupaient à l'époque des fonctions diverses ont pris leur part: le vice-président Dick Cheney, la conseillère à la sécurité nationale Condoleezza Rice, qui avait été chargée par la suite de la diplomatie américaine, le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld, le secrétaire d'Etat Colin Powell, le vice-secrétaire à la Défense Paul Wolfowitz et les porte-parole de la Maison Blanche Ari Fleischer et Scott McClellan.

Le président Bush arrive en tête avec 259 fausses déclarations, 231 concernant les armes de destruction massive en Irak et 28 sur les liens de l'Irak avec Al-Qaïda, selon l'étude. Pour Colin Powell, l'étude recense 244 fausses déclarations sur les armes de destruction massive en Irak et dix sur l'Iran et Al-Qaïda. Ce même 14 février, Colin Powell, secrétaire d'Etat à la défense des Etats-Unis devant les membres du Conseil de Sécurité s'est appuyé sur une thèse sciemment erronée.37

Toute cette opération était cousue de fil blanc. Le projet d'attaque de l'Irak avait été concocté des années auparavant, dans la foulée de « Desert Strom » (1991), sans que les exécutants s'attardent sur la vraisemblance des causes et des justifications. Washington n'en a cure.

La bombe iranienne

Les Iraniens n'ont jamais cherché à disposer d'un armement atomique. En témoigne leur signature au bas de l'Accord 5+1 conclu en 2015 avec toutes les garanties offertes aux contrôles de l'AIEA.

Mais après que les Etats-Unis aient dénoncé unilatéralement cet accord en mai 2018, poussés à bout, les Iraniens chercheraient, dans une logique gaullienne, à crédibiliser un rapport de forces géopolitique régional à leur avantage pour devenir un interlocuteur incontournable de la « communauté internationale » dans la résolution des conflits locaux. Hors de question de se priver de vecteurs garants de leur sécurité. Hors de question de rompre un pacte d'alliance avec ses voisins, notamment syriens.38

Ce pays est à la jonction des fronts du sous-continent indien (qui opposent la Chine, l'Inde, le Pakistan, la Russie, l'Afghanistan, les ex-Républiques Soviétiques, les Etats-Unis et ses nombreux « alliés ») et des multiples fronts du Proche-Orient (y compris les querelles caucasiennes). Il veut se ménager une profondeur stratégique dans un espace d'interlocution où interfère une multitude d'intérêts opposés.

C'est, pour autant que nous puissions en juger, le principal intérêt que présente pour l'Iran la maîtrise de l'atome. Son emploi militaire signifie un échec que personne n'imagine car il entraînerait des conséquences que personne ne souhaite. Là est tout le secret de cette arme.

Ce qui est vrai pour l'Iran l'est tout autant pour la Corée du nord dont les essais nucléaires et lancements de missiles ne semblent viser qu'un seul objectif : négocier à son profit (sous l'aile « protectrice » de la Chine39) la réunification de la Corée et son retour dans le monde post-soviétique.

La logique militaire est trop proche de la réalité et des instruments de la guerre, obnubilée par l'efficacité des armes, pour discerner l'intelligence de leur usage. Mais n'est-ce pas après tout cela qu'on demande aux soldats ?40

La morale, les principes, les valeurs... c'est bon pour les armées de bonimenteurs qui pullulent sur les plateaux de télévision.

*******

Les règles du jeu ont été édictées aux lendemains des explosions d'Hiroshima et de Nagasaki. Le président Truman fixa en ces termes le cadre intangible de la politique atomique américaine : « Nous devons donc, disait-il, nous constituer nous-mêmes en dépositaires de cette nouvelle force afin d'éviter qu'il en soit fait un dangereux usage et d'en orienter l'utilisation pour le bien de l'humanité. »

Nous en observons aujourd'hui la mise en œuvre, consistant à limiter la possession de l'armement nucléaire et en interdire à quiconque la maîtrise, sous prétexte que personne mieux que l'Occident dont l'Amérique est le chef de file, ne saurait en faire un usage sage et raisonnable.

Il demeure un fait que, quoi qu'on dise à propos de la décision de Truman, l'Amérique laissera dans l'histoire de l'humanité l'image de la nation qui a osé... Et cette image terrible, les Américains devront l'assumer pour l'éternité.

Cependant, le plus urgent est la remise en cause de la symétrie entre l'ordre nucléaire et l'ordre géopolitique mondial. Car en réalité c'est bien à cela que faisait allusion H. Truman plus haut.

Le conflit ukrainien ne signifie pas seulement la faillite d'un mythe : la construction européenne a été vendue aux populations en tant que garant d'une paix éternelle sur le continent. Le slogan c'est l'Union qui a chassé la guerre du continent a été une belle escroquerie politique.

En sorte que la question s'impose : y aura-t-il une Europe après l'Ukraine ?

La crise en cours n'a pas seulement ébranlé l'Union. Elle a vraisemblablement achevé l'ONU et toutes les institutions internationales que l'émergence prématurée de l'« hyperpuissance » américaine.

Bientôt, le Conseil de sécurité ne bloquera plus aucune Résolution. La médiation fondée sur les bombes atomiques « pour le bien de l'humanité » est terminée.

Je serai reconnaissant à tout lecteur qui me ferait part de toute inexactitude ou déduction erronée qu'il décèlerait dans ce papier.

Abdelhak BENELHADJ

La bibliographie et la filmographie sont sur ce sujet, on le devine, considérable. Ci-après quelques références pour compléter et approfondir la connaissance de la question:

- BENDJEBBAR André (2000) : Histoire secrète de la bombe atomique française. Paris, Le cherche-midi-éditeur. 404 p.

- BIQUARD Pierre (2003) : Frédéric Joliot-Curie et l'énergie atomique. L'Harmattan, 262 p. Réédition du livre paru en 1961 chez Seghers, 255 p.

- Cahiers de Sciences et Vie n°7 (février 1992) : Le projet Manhattan. Histoire de la première bombe atomique. 96 p.

- Collectif sous la direction de Céline JURGENSEN et Dominique MONGIN (2018) : Résistance et Dissuasion. Des origines du programme nucléaire français à nos jours. Odile Jacob, 396 p.

- JACQUARD Roland (1986) : Le marché noir de la bombe. Paris, Vertiges du nord/Carrère, 195 p.

- JEROME Fred (2003) : « Einstein. Un traître pour le FBI. Les secrets d'un conflit » Traduit en 2005 aux éditions Frison-Roche, 378 p.

- LAUNET Edouard (2016) : Sorbonne plage. Stock, 214 p.

- McNAMARA Robert (1986) : Plaidoyer. Prévenir la guerre nucléaire. Traduction chez Hachette 1988, 189 p.

- PEAN Pierre (1982) : Les deux bombes ou comment la guerre du Golfe a commencé le 18 novembre 1975. Fayard, nouvelle édition 1991, 199 p.

- PINAULT Michel (2000) : Frédéric Joliot-Curie. O. Jacob, 712 p.

- Pour la science, n°6. Fermi, un physicien dans la tourmente. Mai 2001. 98 p.

Notes

1- Il tombe sous le sens que le général n'exclut pas l'exception : il y a les moyens et ce que l'on en fait. Par exemple : lors de la bataille d'Azincourt (1415) -sur le territoire français de surcroît !-, 12 000 Anglais ont défait 50 000 Français, la fine fleur de la chevalerie française y a péri et l'inimitié franco-britannique définitivement ancrée dans l'histoire des deux « ennemis intimes ». (A. Benelhadj « Géopolitique de la sécurité et du développement » Le Quotidien d'Oran, 16-23 avril 2005.)

2- Après un historien britannique en 2005 (Frederick Taylor), une commission d'experts a révisé en baisse le nombre de victimes de ces bombardements (Associated Press, J. 02/10/2008). Des Allemands maintiennent toujours un nombre total de morts situé selon eux entre 500 000 et un million. Des voix ont suggéré la traduction devant un tribunal, des hommes qui ont ordonné ces attaques, au moins pour crimes de guerre.

3- Cf. Jörg Friedrich : « L'incendie : L'Allemagne sous les bombes 1940-1945. » Editions de Fallois, 2004, 542 p.

4- Éditorial de « Combat », 08 août 1945. Dans une allégresse générale, Camus fut une des rares voix à s'élever immédiatement après le bombardement d'Hiroshima pour ne pas s'en réjouir.

5- Les statistiques et les commentaires font souvent l'impasse sur la vingtaine de millions de Chinois et sur les soldats mobilisés d'office par les métropoles coloniales, les premiers envoyés au front, chair à canons morts pour une cause qui n'était pas la leur. Par comparaison, les Etats-Unis ont perdu un peu plus de 400 000 hommes, à moins de 2000 civils près, tous des soldats.

6- Que dire alors de la « Tsar Bomba » soviétique (ainsi surnommée par les Américains) de 57 mégatonnes qui explosa le 30 octobre 1961, conçue et réalisée sous la direction de Andreï Sakharov, le Nobel russe de la paix 1975.

7- A. Benelhadj : « Il n'existe pas de guerre civilisée ». Le Quotidien d'Oran, J. 03 avril 2003.

8- Pour embrouiller davantage l'affaire, l'historien berlinois Rainer Karlsch, dans son livre « La bombe de Hitler » (Calmann-Levy 2007, 528 p.), prétend plus de 60 ans plus tard que les nazis ont testé plusieurs bombes nucléaires tactiques entre octobre 1944 et mars 1945.

9- La contribution de Lise Meitner a été complètement ignorée. Comme a failli l'être celle de la polonaise Marie Sk³odowska en 1903.

10- Dès 1939, F. Joliot a attiré l'attention de Edgard Sengier, un des directeurs de cette société, sur l'importance de l'uranium utilisé jusque-là comme colorant jaune dans les faïences. 1 250 tonnes de ce minerai se retrouveront à New York fin 1940, avec 26 bidons d'eau lourde (nécessaire à la séparation isotopique) que Joliot avait réussi à se procurer en Norvège.

11- Cf. Charles Franck (1993) : « Opération Epsilon : Les transcriptions de Farm Hall. » Paris, Flammarion, 384 p. A ne pas confondre avec le roman de science fiction de J.-P. Garen publié chez Fleuve Noir en 1977, 213 p.

12- Larry Collins (1985) : Fortitude. Paris, Robert Laffont, 667 p. Le nom du chef de la « section F » a été soigneusement gardé secret, même après sa mort intervenue le 17 avril 1992. Il s'agit du colonel britannique Maurice Buckmaster, chef du SOE de 1941 à 1945. On peut en comprendre les raisons : pour les intoxiquer, le réseau Prosper a été « vendu » délibérément par l'Intelligence Service aux Allemands. 400 résistants français et une vingtaine de Britanniques ont été « sacrifiés ». Qui aurait osé s'en vanter ?

13- Lire à ce sujet le papier de Mark WALTER (1992) : Le mystère de la bombe allemande. In Le projet Manhattan. Les Cahiers de Science et Vie, HS, n°7, pp.64-75. M. Walter a entrepris une recherche plus complète sur la question : German National Socialism and the Quest for Nuclear Power 1939-1949. Cambridge University Press, 1989. 290 p.

14- En mars 2002, cette lettre avait été mise aux enchères et acquise pour 2,1 millions de dollars.

15- « La pire des institutions grégaires se prénomme l'armée. Je la hais. Si un homme peut éprouver quelque plaisir à défiler en rang aux sons d'une musique, je méprise cet homme... Il ne mérite pas un cerveau humain puisqu'une moelle épinière le satisfait. Nous devrions faire disparaître le plus rapidement possible ce cancer de la civilisation. » A. Einstein, « Comment je vois le Monde » (1934), p. 8, éd. Flammarion.

16- Traduit en 2005 aux éditions Frison-Roche, 378 p.

17- De nationalité suisse, le physicien n'a demandé et obtenu la citoyenneté américaine qu'en octobre 1940, précisons : contre l'avis du FBI. L'affaire est enterrée par E. Hoover le 04 octobre 1955, soit près de cinq mois après la mort d'Einstein (le 18 avril de la même année).

18- Toute cette affaire paraît truffée d'incohérences. Comme nous le verrons plus loin, les autorités américaines avaient de bien meilleures raisons de refuser à R. Oppenheimer la direction de Los Alamos. Certes, celui-ci était de naissance américaine...

19- « Je m'appelle Pavel Soudoplatov (...) C'est moi qui ai organisé l'assassinat de Trotski. (...) J'ai également assumé la direction des activités de l'espionnage soviétique qui visaient à percer les secrets atomiques détenus par Robert Oppenheimer, Enrico Fermi, Klaus Fuchs et d'autres. ». Le 25 avril 1994, le «Time Magazine» en avait fait un sujet de couverture impressionnant. Mais le 23 mai, l'hebdomadaire américain dénonçait un ouvrage truffé de mensonges ou d'approximations. Ces confidences (entretiens avec deux journalistes américains, Jerrold et Leona Schecter) sont parues en français aux éditions Seuil sous le titre : « Missions spéciales », par Pavel et Anatoli Soudoplatov. Trad. sous la direction de Marc Saporta, 613 p.

20- C'est justement parce que l'URSS était tenue pour un pays allié que K. Fuchs évita la perpétuité et ne fut condamné à Londres en 1950 qu'à 14 ans de prison (où il n'en passa que 9 et finit sa vie en Allemagne de l'Est). Rappelons toutefois que certains généraux américains en Europe auraient voulu continuer leur campagne au-delà de la frontière Oder-Neisse. Mais pour cela il aurait fallu qu'ils en eussent les moyens militaires et politiques.

21- Un documentaire diffusé ce samedi 06 août 2022 sur la chaîne Arte (« Einstein-Hawking, l'univers dévoilé », en 2 parties) reprend sans sourciller le même mythe selon lequel A. Einstein contribua de manière décisive à la « bombe » grâce à sa célèbre équation E=mc². Autant y associer I. Newton en ce que la mécanique classique étudie la gravité qui détermine la chute de la bombe larguée à Hiroshima.

22- Roosevelt mit N. Bohr sous surveillance pendant tout le reste de la guerre, après sa fuite en 1944 du Danemark occupé vers les Etats-Unis, de peur de le voir diffuser et ses idées pacifistes et plus grave les secrets de la bombe.

23- Le 11 juin 1945, une pétition de savants regroupés alors sous le label « Rapport Franck » préconisait un emploi moins mortifère de l'arme atomique, comme alternative au largage sur des zones d'habitation. Ces scientifiques mirent du temps à mesurer l'illusion qu'ils avaient à croire qu'ils pouvaient agir de manière déterminante sur l'usage des produits de leurs recherches.

24- Le témoignage pour le moins ambiguë de E. Teller très tôt rival de Oppenheimer à Los Alamos notamment et déçu que le choix de la bombe A se soit fait au détriment de son option vers une bombe à hydrogène - fut très critiqué par la communauté scientifique. En 1963, le président Lyndon Johnson le réhabilite en le décorant de la plus haute récompense de l'AEC (Atomic Energy Commission), le prix Enrico Fermi. Rétrospectivement, on peut dire que l'attitude de Oppenheimer ne fut pas toujours exempte de reproches et de contradictions et le procès qu'on lui fit recèle encore de nombreux coins d'ombre.

25- F. Joliot a entamé des recherches très prometteuses avant la guerre. Einstein y fait allusion dans sa lettre à F. Roosevelt. L'invasion de la France en 1940 a définitivement compromis le projet pour lequel il a déposé un brevet en 1939. Il a obtenu le Nobel de chimie en 1935 avec sa femme Irène Joliot, fille de Marie et Pierre Curie. Toute la famille a ainsi accumulé cinq Nobel. Marie est la seule femme à en avoir reçu deux dans deux disciplines différentes (physique et chimie).

26- Avant lui, Jimmy Carter, 39e président élu, attendra le 25 mai 1984 pour visiter le Mémorial de la paix d'Hiroshima. Il a été ainsi le premier ancien président des États-Unis à s'y rendre.

27- Selon un sondage commandé par l'université de Quinnipiac (Connecticut) publié le 05 août 2009 (Reuters, mercredi 05/08/2009 à 17:39). Les personnes âgées et les hommes et les Républicains sont les plus nombreux à approuver les bombardements atomiques des 6 et 9 août 1945. Le taux d'approbation est de 74% chez les Républicains (13% contre), alors qu'il est de 49% (29% contre) chez les Démocrates. Les hommes se déclarent à 72% pour (17% contre), et les femmes à 51% (27%). Les noirs américains sont divisés sur le sujet : 36% sont contre et 34% pour. De même pour les Hispaniques : 44% pour et 43% contre.

28- Lire Vercors (Jean Bruller) (1952) : « Les animaux dénaturés », édition de poche 1975, 363 p.

29- Les Aborigènes d'Australie ne le sont dans « leur » pays que depuis 1967.

30- Livre édité en 1997 et traduit chez Bayard la même année et édité par Fayard en 2010, 273 p.

31- Lire sur ce sujet où les illusions sont nombreuses et anciennes, allant de la soumission raisonnée en une subordination pragmatique, à l'espoir d'une invraisemblable co-décision d'égal à égal (c'était le cas d'E. Balladur avec son « Conseil exécutif paritaire », du moins l'a-t-il fait croire).

- Régis DEBRAY (2002) : L'Edit de Caracalla ou plaidoyer pour des Etats-Unis d'Occident. Paris, Fayard, 138p.

- Edouard BALLADUR (2007) : Pour une union occidentale entre l'Europe et les Etats-Unis. Fayard, 120 p.

- Philippe NEMO (2004) :Qu'est-ce que l'Occident ? PUF, Quadrige. 155 p.

32- Précisons que Charles de Gaulle, malgré son retrait fracassant de l'OTAN en 1966, contrairement aux images d'Epinal qu'il se plaisait d'entretenir, n'a jamais renié son appartenance au camp occidental dominé par l'Amérique. Dans les moments de choix essentiels, la France gaullienne s'est presque toujours placée aux côtés des Etats-Unis. Lors de la crise cubaine par exemple, Kennedy qui avait dépêché D. Acheson pour solliciter l'appui de Paris et était prêt en retour à mettre un terme à l'opposition américaine à la « bombe française », a été très surpris de voir le Général lui accorder son soutien avant toute demande et sans chercher à négocier la moindre contrepartie. (Cf. Vincent Jaubert : « L'Amérique contre de Gaulle. Histoire secrète 1961-1969 ». Seuil, p.75.)

33- https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-9&chapter=26&clang=_fr

34- Des Algériens gardent les stigmates de l'accident qui a eu lieu le 1er mai 1962 à In Ecker, au nord de Tamanrasset (essai « béryl », le 2ème d'une série qui en compta 13, jusqu'en février 1966).

35- Une étude de la CIA (« Renseignement et Analyse sur l'Irak: questions pour la communauté du renseignement ») déclassifiée en septembre 2005, a bien noté qu'il n'a jamais existé « aucune relation opérationnelle ou de collaboration » entre El Qaïda et l'Etat irakien (AP, J. 13 octobre 2005, 23h06).

36- Associated Press, mercredi 23/01/2008, 20h24

37- G.-W Bush ne pardonnera pas l'affront : de Villepin est applaudi à la fin de son discours par son auditoire dans une enceinte où de coutume l'on applaudit pas. Mais ils pardonneront très vite. La posture française n'avait qu'une valeur rhétorique. Avec le président suivant à l'Elysée, tout rentra dans l'ordre atlantiste.

38- Cf. A. Benelhadj au Quotidien d'Oran : « D. Trump dénonce le Traité 5+1 » (17 mai 2018). « L'Iran et la bombe » (23 décembre 2021).

39- Pékin instrumentalise à son tour le « problème » nord-coréen, dans ses relations avec Séoul et Washington.

40- On se rappelle le conflit qui opposa le politique Clemenceau et le militaire Foch après 1918.

par Abdelhak Benelhadj

Jeudi 11 aout 2022

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5314371

.

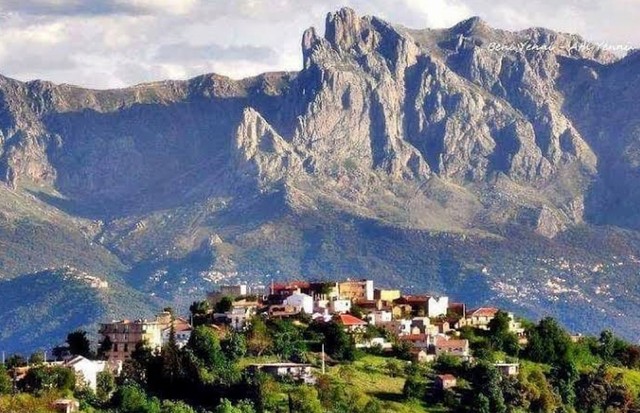

Surnommée le « pays des montagnes », la Kabylie est l’une des belles régions du nord d’Algérie. Elle se trouve au milieu de grandes montagnes, de magnifiques plaines et de plateaux déroutants.

Surnommée le « pays des montagnes », la Kabylie est l’une des belles régions du nord d’Algérie. Elle se trouve au milieu de grandes montagnes, de magnifiques plaines et de plateaux déroutants. Ensuite une belle promenade face à la grande bleue. Puis nous avons été au Cap Carbon à Bejaia.

Ensuite une belle promenade face à la grande bleue. Puis nous avons été au Cap Carbon à Bejaia. Après quelques visites d’hôtels, nous avons assisté à un concert à l’hôtel Atlantis en dégustant des mets locaux.

Après quelques visites d’hôtels, nous avons assisté à un concert à l’hôtel Atlantis en dégustant des mets locaux. Juste à la sortie de la Casbah Nous avons admiré la mosquée de la Ketchaoua qui a vu l’Histoire défiler devant ses yeux.

Juste à la sortie de la Casbah Nous avons admiré la mosquée de la Ketchaoua qui a vu l’Histoire défiler devant ses yeux. Malgré un dérèglement climatique de fou (il a bien plu et neigé), nous avons été conquis par l’hospitalité Algérienne qui contrairement à ses deux voisins maghrébins, la Tunisie et le Maroc, n’est pas une destination de tourisme de masse.

Malgré un dérèglement climatique de fou (il a bien plu et neigé), nous avons été conquis par l’hospitalité Algérienne qui contrairement à ses deux voisins maghrébins, la Tunisie et le Maroc, n’est pas une destination de tourisme de masse.

Les commentaires récents