Rédigé le 21/08/2018 à 22:36 dans Société | Lien permanent | Commentaires (0)

"La guerre est une ruse", dernier livre du Rennais Frédéric Paulin, sort le 6 septembre. Il sera lancé à Rennes, à la librairie Le Failler. Un polar historique sur l’Algérie des années 90, le terrorisme islamiste, les jeux dangereux des pouvoirs…

Comme chez l’auteur américain, le Rennais Frédéric Paulin prend des faits, la réalité connue. Et en raconte les dessous, les petites histoires qui ont fait la Grande, au travers d’un foisonnement épatant de personnages qui, bien que fictifs, semblent avoir été moulés dans la réalité et côtoient des personnages ayant réellement existé.

Ça ne s’est peut-être pas passé comme ça. La force de son dernier roman La guerre est une ruse, avec toujours les dialogues audiardesques dans lesquels cet auteur excelle, est de nous convaincre qu’il n’en a vraisemblablement pas été autrement.

Nous sommes en Algérie en 1992. Via le Département du renseignement et de la sécurité (DRS) – les services de renseignements algériens –, les généraux au pouvoir instrumentalisent le Groupe islamique armé, organisation terroriste, qui souhaite instaurer un État islamique.

Manœuvrant des agents infiltrés, ils diligentent des assassinats. Le but ? Obtenir le chaos pour asseoir leur régime de terreur.

Quand les terroristes visent la France – la prise d’otages du vol Air France reliant Alger à Paris en décembre 1994, l’odieux attentat du RER B de la gare Saint-Michel à Paris, en 1995 –, le gouvernement n’a d’autre choix que de soutenir la répression sanguinaire du pouvoir algérien. La Realpolitik l’emporte. « La Realpolitik, c’est reconnaître que la violence est parfois inévitable », écrit Frédéric Paulin.

La guerre est une ruse, qui donne son titre au roman, est une phrase de Mohammed Merah, lancée à un agent de la DCRI lors du siège de son appartement le 21 mars 2012.

« Quand on joue avec le feu, il finit par s’échapper. Et tout brûler, commente Frédéric Paulin. C’est l’histoire de Frankenstein, la marionnette qui échappe à son créateur. »

Ce roman, qui au départ était une sorte de carnet de notes, dans lequel l’écrivain rennais pensait « puiser plus tard pour d’autres histoires », aura des suites. « Je veux retracer trente années en France, depuis les années 1990 jusqu’à l’attentat du Bataclan, pour comprendre comment le terrorisme islamique est arrivé chez nous. »

Comme chez Ellroy, les personnages de Paulin sont en crise, des écorchés, inguérissables torturés, envoûtés par la fuite, laminés par leurs regrets. Leurs reliefs viennent de leurs abysses.

Il y a Tedj Benlazar, anti-héros, agent franco-algérien de la DGSE, en proie à ses fantômes. Le colonel Bourbia, machiavélique. De jeunes islamistes sombrés du côté de la force obscure. Des flics et des soldats, pions manipulés sur l’échiquier du pouvoir. Complices ou résistants. Des agents doubles. Triples. Des femmes qui comptent les morts, « n’ont plus de larmes à verser », qui abdiquent, « ploient sous les décisions des hommes ». Des femmes qui continuent de se dresser. Des personnages gris, entre ombre et lumière, bien et mal, « dont l’empathie s’est lézardée jusqu’à disparaître », ou qui tiennent bon malgré tout, s’accrochant à ce qui leur reste de filin d’humanité. Qui cherchent leur rédemption, un peu de courage, un sens à leur existence ou tout simplement une raison de survivre.

C’est un roman haletant du début jusqu’à la dernière page. De la fiction ? Mais tellement vraie. Du polar ? Mais de la grande littérature.

Les descriptions sur l’Algérie sont saisissantes de réalisme… Impressionnant, quand on sait que Frédéric Paulin n’a jamais mis les pieds dans ce pays.

Pourquoi écrire sur l’Algérie ? "D’abord, on n’en parle pas beaucoup. La guerre d’Algérie a pourtant eu des conséquences lourdes en France, explique l’écrivain. Et j’aime écrire sur les non-dits de la politique française. Je voulais parler des années 1990, la décennie noire, avec la décolonisation, la fin des réseaux de Jacques Foccart (homme de l’ombre du gaullisme, NDLR), des réseaux Pasqua… Je me documente en lisant des bouquins… et beaucoup la presse. Internet est aussi une mine d’or. On y trouve tout. Des témoignages d’anciens du GIA, d’officiers algériens repentis…"

Pourquoi toujours des héros déglingués ? "C’est la définition même du roman noir, où s’effacent les frontières. Les héros sont souvent aussi corrompus que les mauvais garçons qu’ils doivent neutraliser. On le retrouve chez James Ellroy, Jean-Patrick Manchette, Léo Malet… Au mieux, ils s’en sortent en y laissant des plumes. Le plus souvent, ça finit mal."

La guerre est une ruse, aux éditions Agullo, 380 pages, de Frédéric Paulin. En librairie le 6 septembre. L’auteur sera en dédicace à la libraire Le Failler, le 12 septembre.

Yann-Armel HUET.

Publié le

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-un-polar-historique-sur-l-algerie-des-annees-90-et-l-arrivee-du-terrorisme-en-europe-5929401

Rédigé le 20/08/2018 à 21:48 dans Société | Lien permanent | Commentaires (0)

1/2 « Dans la communauté algérienne, les mariages mixtes connaissent un coup d’arrêt »

Daoud Boughezala. Le mois dernier, la conseillère départementale LREM Mounia Haddad, 29 ans, a été séquestrée deux jours par sa famille d’origine kabyle. Celle-ci rejetait violemment en effet son mariage avec un petit-fils de harki, lui préférant une union arrangée au bled. Est-ce un fait divers isolé ?

Jérôme Fourquet. Non. Cette affaire est symptomatique d’une pratique qui existe. Le mariage forcé ou arrangé a disparu depuis longtemps en France, mais cette coutume persiste néanmoins dans certaines familles issues de l’immigration. Là où cette affaire est emblématique, c’est que Mounia Haddad présente tous les attributs d’une intégration totalement réussie tant sur le plan professionnel que sur le plan politique. Elle est cadre hospitalière, engagée politiquement à La République En Marche avec le titre d’élue départementale élue en tandem avec l’actuel président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire.

Or, y compris dans ce type de famille bien intégrée, on constate la survivance de règles et de pratiques devenues étrangères aux comportements usuels de la société française.

Pour une grande majorité des musulmans, il est encore primordial qu’une jeune femme arrive vierge au mariage.

Qu’indiquent vos enquêtes sur les valeurs familiales de cette contre-société ?

Nos enquêtes attestent par exemple que pour une grande majorité de la population de confession musulmane, il est encore primordial qu’une jeune femme arrive vierge au mariage.

Le statut des femmes et leur champ de liberté, par exemple concernant leur sexualité ou le choix d’un conjoint, diffèrent des conceptions dominantes de la société française. La question du rapport à l’homosexualité reste également extrêmement taboue dans toute une partie de la population issue de l’immigration arabo-musulmane. Pourtant, l’ensemble de la société française connaît une décrispation globale par rapport aux questions de mœurs. Pour reprendre les catégories de Marcel Gauchet, la société française a achevé son processus de sortie de la religion (catholique) alors qu’une frange significative de la population issue de l’immigration arabo-musulmane n’est pas engagée dans ce processus (même si on note un phénomène de sécularisation dans une partie de ce groupe démographique).

Les jeunes hommes restent davantage fixés dans les cités, sont plus discriminés et réussissent moins à l’école que les jeunes femmes.

Il semblerait même qu’une dynamique inverse soit enclenchée. Optimiste à la parution de son essai Faire France (1990), la démographe Michèle Tribalat constate aujourd’hui une crispation morale et identitaire d’une grande partie de l’immigration arabo-musulmane. Les beurettes ont-elles été reprises en main par leurs familles ?

Oui en partie. Le cas de Mounia Haddad en dit long sur cette reprise en main. Dans nos enquêtes, on remarque en effet le raidissement de toute une partie de la population d’origine algérienne concernant la capacité de ces femmes/jeunes filles à choisir leur parti et leur vie. L’évolution du nombre de mariages mixtes est aussi révélatrice. Dans la communauté algérienne, les mariages mixtes ont connu un début de décollage rapide entre les années 70 et 90. Puis au tournant des années 1990 et 2000, s’est produit un coup d’arrêt.

Au sein de la population d’origine arabo-musulmane, on note dans certaines villes (comme Toulouse par exemple) des écarts assez marqués de la proportion d’hommes et de femmes selon les quartiers. La proportion de femmes est la plus faible dans les quartiers sensibles (type Mirail à Toulouse) alors qu’elle est plus élevée en centre-ville et les quartiers de classe moyenne. Cela signifie qu’une partie de ces femmes engagées dans un parcours d’ascension sociale et scolaire prend le parti de quitter cet univers, où leur population d’origine se concentre, pour vivre leur vie librement. Et ce, alors que les jeunes hommes restent davantage fixés dans les cités, sont plus discriminés et réussissent moins à l’école que les jeunes femmes. C’est pourquoi certains développent un sentiment de frustration vis-à-vis de la société française. Comme l’analyse Farhad Khosrokhavar, c’est un des ingrédients qui contribue à fabriquer dans ces quartiers un terreau sur lequel prospèrent le djihadisme et la radicalisation.

Après avoir qualifié la colonisation française en Algérie de crime contre l’humanité, Macron a a fait un tabac parmi les Français immatriculés dans les consulats en Algérie.

Parmi les symptômes et les leviers de mobilisation de cette contre-société, on trouve l’antisémitisme. En son sein, détectez-vous comme Georges Bensoussan une matrice spécifiquement algérienne de haine de la France et du Juif ?

Sans être spécialiste, j’ai lu avec grand intérêt votre entretien avec Georges Bensoussan. Un peu comme dans Al-Andalous, l’idée que toutes les communautés vivent en harmonie doit être sévèrement réinterrogée. Chez certaines familles originaires d’Algérie, un antisémitisme populaire et traditionnel s’est transmis de génération en génération. Et ce sentiment judéophobe est bien antérieur au moment où la puissance coloniale a décidé de favoriser les Juifs par le décret Crémieux.

Pour ce qui est du sentiment antifrançais, l’histoire spécifique de l’Algérie pèse lourd. Par exemple, après qu’en pleine campagne présidentielle, Macron a fait sa fameuse sortie controversée sur la colonisation française en Algérie qu’il a qualifiée de crime contre l’humanité, il a obtenu des retombées électorales révélatrices. S’il a fait un tabac parmi les Français immatriculés dans les consulats en Algérie (51,9% au premier tour), il a en revanche obtenu un score moins spectaculaire, quoique élevé, dans les consulats en Tunisie (36,8%) et au Maroc (31,6%). Il s’est donc manifestement adressé à un électorat algérien.

Entretien avec le politologue Jérôme Fourquet (2/2)

Pour la gauche empreinte du schéma binaire dominant/dominé, les harkis étaient du mauvais côté de l’histoire.

Dans votre essai co-écrit avec Nicolas Lebourg La nouvelle guerre d’Algérie n’aura pas lieu, (Fondation Jean Jaurès, 2017) vous soulignez le rôle pionnier qu’ont joué les enfants des enfants de harkis dans la construction de l’islam de France et dans la Marche des beurs (1983). Pourtant, leur cause est plus souvent défendue par le Front national que dans la mouvance antiraciste. Comment expliquez-vous cette occultation ?

Chaque cause politique doit être intégrée dans une grille de lecture historique ou un schéma plus large. Traditionnellement, le FN et une partie de la droite ont toujours eu à cœur de défendre la cause des rapatriés ainsi que celle des harkis. Parmi les figures emblématiques de cette famille de pensée, on trouve Jeannette Bougrab. Dans l’autre camp, la matrice idéologique et historique de la gauche l’inclinait en revanche à glorifier le FLN pour s’inscrire dans la tradition des porteurs de valises et des manifestants de Charonne. Cette inscription symbolique s’est prolongée après la décolonisation dans les combats antiracistes et dans la lutte pour l’intégration. La cause harkie s’insérait mal dans ce schéma global car avec son surmoi marxiste, la gauche entendait se placer du côté des opprimés. Pour la gauche empreinte du schéma binaire dominant/dominé, les harkis étaient du mauvais côté de l’histoire.

Le cas des harkis renvoie en effet à la mauvaise conscience du gaullisme et de la droite.

Abandonnés par la France, parqués dans des camps de transit, les harkis n’ont obtenu que très tardivement des excuses officielles des autorités françaises, par la voix des présidents Sarkozy puis Hollande. Ont-ils été enfin intégrés au grand récit national ?

Sans doute davantage que par le passé. La société française a mis des décennies à digérer les années de la guerre d’Algérie. De la même manière qu’il a fallu attendre les années 1970/80 pour qu’on porte un autre regard que le mythe gaullo-communiste sur l’Occupation et la Résistance, il a fallu patienter jusqu’aux années 2000 pour qu’on s’intéresse de nouveau à ce sujet de la guerre d’Algérie qui a coupé le pays en deux et qui est longtemps resté occulté notamment pour ce qui est de la question des harkis.

Le cas des harkis renvoie en effet à la mauvaise conscience du gaullisme et de la droite. De Gaulle avait en effet donné l’ordre de désarmer les harkas tandis que les fellaghas se préparaient à les massacrer. Symétriquement, par parti pris pro-indépendance de l’Algérie, la gauche aussi s’est totalement désintéressée de cette population et de ses descendants après leur immigration, malgré leurs conditions de vie inacceptables. Dans ces conditions, le combat des harkis a été investi par le Front national.

Dans la guerre des mémoires, chacun a choisi ses Arabes : le FN les harkis, la gauche les descendants des indépendantistes.

Le FN s’est-il approprié la cause harkie par opportunisme électoral ?

Pour le FN, il s’agit d’abord de rester fidèle au combat pour l’Algérie française. Dans ce cadre, l’empathie des frontistes va logiquement aux harkis, qui furent longtemps les parias de la République. Par ailleurs, ils peuvent ainsi afficher une sensibilité patriotique qui n’est du coup clairement pas basée sur un critère ethnique. Dans la guerre des mémoires, en substance, chacun a choisi ses Arabes : le FN les harkis, la gauche les descendants des indépendantistes.

C’est dire si la guerre d’Algérie semble encore dans toutes les têtes. Depuis la vague terroriste de 2015, les autorités craignent-elles la résurgence d’un début de guerre civile comme l’hexagone en a connu entre 1958 et 1962 lorsque FLN et OAS y multipliaient les attentats ?

Le directeur de la DGSI Patrick Calvar semblait effectivement préoccupé par une hypothétique guerre civile opposant djihadistes et éléments violents d’ultradroite. De son côté, la sphère la plus identitaire de la droite conjecturait une nouvelle guerre d’Algérie, en se basant sur des références telles que la Toussaint Rouge, pendant que les théoriciens du djihad comme Abu Moussab Al-Souri spéculaient depuis des années sur l’opportunité d’embraser les sociétés européennes. Pour Daech, le but du jeu était de créer la guerre civile en commettant des attentats marquants susceptibles de dresser les communautés les unes contre les autres. Par le déclenchement d’un cycle provocation-répression, l’objectif était de fragmenter petit à petit la société française, notamment géographiquement, entre musulmans et mécréants. Craignant la réalisation de ce scénario, Calvar avait prédit que la société française allait de grands risques de vaciller entre fin 2015 et 2016.

Si Daech était parvenu à mettre la société française sous pression, on aurait peut-être eu une sortie de route.

Mauvaise pioche ! Malgré des attentats en série, la société française n’a pas basculé dans la violence…

On a quand même connu un petit moment de flottement en 2016. Souvenez-vous de ce qui est arrivé en Corse, l’une des parties du territoire les plus sensibles à ces problématiques : la ratonnade des jardins de l’empereur d’Ajaccio en décembre 2015, quelques semaines après les attentats du Bataclan et des terrasses parisiennes ; puis les affrontements ethniques de Sisco survenus en août 2016, deux semaines après l’assassinat du père Hamel à Saint-Etienne-du-Rouvray.

Mais depuis l’attaque de Nice en juillet 2016, il n’y a plus eu d’attentat terroriste de grande ampleur dans l’hexagone. On peut penser que, si l’appareil de Daech était parvenu à mettre la société française sous pression, on aurait peut-être eu une sortie de route.

Au moment des attentats, on a vu resurgir une palette de références qui nous ramenaient tout droit aux heures sombres de la guerre d’Algérie.

Avec 250 morts en trois ans, le bilan du terrorisme djihadiste sur le sol français n’a rien à envier aux exactions du FLN…

Au-delà de ce triste bilan humain, il reste un fossé entre les capacités organisationnelles dont disposait l’appareil politico-militaire du FLN en France et celles des djihadistes présents dans l’hexagone. A l’époque, en quelques semaines, le FLN avait perpétré des centaines d’attentats partout sur le territoire de la métropole, y compris contre des équipements économiques (voies de chemin de fer, dépôts pétroliers etc..).

Le niveau de menace est donc objectivement moins élevé qu’à l’époque. Reste qu’au moment des attentats, on a vu resurgir une palette de références qui nous ramenaient tout droit aux heures sombres de la guerre d’Algérie : le recours à l’état d’urgence, la capacité de l’appareil d’Etat et des forces de sécurité à quadriller un certain nombre de quartiers et d’empêcher les fixations de l’ennemi djihadiste dans certaines zones. Tout cela a nourri le spectre de la guerre civile qui hante notre société du fait du délitement du vivre-ensemble.

Le 7 janvier 1957 signe le début de la bataille d'Alger, tandis que le 7 janvier 2015 la rédaction de Charlie Hebdo était décimée par les frères Kouachi. Sommes-nous en guerre ? Cette question est devenue récurrente. Les attentats de 2015 et 2016 ont plongé le pays dans une épreuve d'une intensité inégalée depuis plus de cinquante ans, amenant la résurgence du spectre de la guerre d'Algérie. Le retour de la guerre d'Algérie prenant la forme d'affrontements communautaires est une peur qui travaille la société française, qu'il s'agit d'analyser pour ne pas mélanger enjeux mémoriels et lutte contre le terrorisme.

Rédigé le 11/08/2018 à 05:55 dans Guerre d'Algérie, Société | Lien permanent | Commentaires (0)

L'Occident, chrétien ou non, doit tant à Augustin, l'Algérien, qu'il est impensable sans lui. Philosophe, théologien, bibliste, évêque, commentateur et exégète des « saintes Ecritures », Augustin marqua d'une trace indélébile la culture et la civilisation occidentale.

Codificateur du «péché originel», on l'affubla du sobriquet de «Docteur de la Grâce» si bien qu'il fut le porte-parole du catholicisme. A ce titre, il soutint de furieuses polémiques contre donatistes1 et pélagiens2. Il est de surcroît l'initiateur d'une tradition littéraire dont Jean-Jacques Rousseau est le plus beau fleuron. Augustin connut une renaissance éclatante au XVIIe siècle: la publication du livre de Jansénius3, l'Augustinus soulèvera de retentissantes controverses. D'illustres représentants de la littérature et de la pensée françaises, Pascal, Malebranche, Antoine Arnauld, et d'autres se sont réclamés de lui. Les traités d'Augustin posent de redoutables problèmes au philosophe, mais aussi au théologien. C'est seulement en se fondant sur les événements de sa vie que l'on peut comprendre sa pensée, tant son œuvre et sa vie paraissent inextricablement liées. Il mourut, le 28 août 430, à l'âge de soixante-seize ans, dans une Hippone (Annaba) assiégée par les Vandales, après avoir produit une œuvre considérable dont les Confessions et la Cité de Dieu sont les titres les plus connus.

Depuis la disparition de l'Afrique chrétienne, au VIIe siècle, l'intérêt pour ce qu'elle fut, pour ses productions culturelles, au sens large du terme, s'est déplacé du sud vers la rive nord de la Méditerranée. Ce sont les études occidentales, surtout, qui couvrent ce champ et ce, dans tous les domaines du savoir, philosophie, religion, archéologie, histoire. C'est en Occident, non en Orient, qu'on se préoccupe de l'augustinisme et que l'augustinisme a eu une postérité considérable. Même si un récent colloque a été, récemment, consacré à Augustin, en Algérie, colloque qui donna lieu à la publication, en langue arabe, des contributions des sommités des études augustiniennes, rassemblées en deux volumes, il y a peu d'Algériens musulmans qui se sentent interpellés par le passé préislamique de l'Afrique du Nord. La figure d'Augustin, né à Souk-Ahras (alors, Thagaste), brillant sujet au demeurant, puisqu'il fut le Père le plus célèbre de l'Eglise et l'une des voix les plus singulières de l'Occident, ne semble pas retenir leur attention. Il n'empêche qu'il appartient au patrimoine culturel algérien et c'est à ce titre que nous partons, en quelque sorte, sur ses traces.

Théologiens et philosophes exceptés, nul ne consulte, aujourd'hui, ses textes, à part peut-être les Confessions, son livre le plus célèbre et le plus accessible. Quant aux traités théologiques, aux œuvres polémiques, ceux qui ont le courage d'en pénétrer le maquis sont de plus en plus rares dans un Occident fortement sécularisé.

C'est dans une Afrique, en grande partie latinisée, à une époque troublée que commence l'itinéraire d'Augustin. En effet, au IVe et Ve siècles, l'empire romain affaibli, se décompose sous le poids de ses dissensions internes et des invasions des Barbares. En 395, à la mort de Théodose 1er dit le Grand4, la scission de l'Empire est presque inscrite dans les faits. Malgré toutes ses victoires, Théodose n'a pu l'enrayer, il n'a fait qu'en retarder l'échéance. Cette décomposition s'opère sur fond d'intrigues, de brigues, d'assassinats, de querelles intestines, de soulèvements et de révoltes. Ce sont les deux fils de Théodose qui, après sa mort, sont aux manettes: Arcadius gouverne l'empire romain d'Orient et Honorius la partie occidentale de l'empire. En 410, un événement considérable a lieu: le 24 août de cette année-là, les Wisigoths, menés par Alaric, s'emparent de Rome et la pillent, au milieu de l'anarchie générale. La «Ville éternelle», mise à sac, par les Barbares, ce fut un traumatisme considérable dont nous retrouvons l'écho dans les sermons d'Augustin: «Des choses horribles, dit-il, nous ont été racontées : il y a eu des ruines, des incendies, des rapines, des meurtres, des tortures. Cela est vrai, nous l'avons entendu maintes fois, nous avons gémi sur tous ces malheurs, nous avons pleuré souvent et c'est à peine si nous avons pu nous en consoler»

C'est donc à une époque de décadence qu'est destiné à vivre Augustin. De là à prétendre qu'il y a entre ces troubles sociaux et politiques et l'itinéraire tourmenté des rapports, c'est possible, mais on ne saurait l'affirmer sans examen préalable. Quoiqu'il en soit, Augustin n'a jamais renié son appartenance à la Numidie5, quoique toute sa culture soit latine. Il reçut de la terre algérienne deux caractères qui se retrouvent, à des degrés divers chez nombre d'Algériens, la vivacité de l'esprit, l'enthousiasme et la hargne mais aussi un tempérament impétueux, porté aux excès. Il fut un enfant plein d'alacrité qui subit l'épreuve de la scolarité comme une souffrance. Il n'aimait pas, en effet, l'école à laquelle il préférait de loin le jeu (delectabat ludere). « Je fus envoyé à l'école pour y apprendre à lire. Je ne comprenais pas l'utilité de ce travail pour mon malheur et cependant si j'étais paresseux à apprendre, j'étais châtié. Les personnes d'expérience approuvaient cette sévérité» (Confessions, 1). A l'époque d'Augustin, le magister primus, le maître de l'école primaire, véritable épouvantail, sévissait, armé de la fameuse baguette dont les écoliers dissipés subissaient les coups. Augustin en était qui abhorrait l'école, surtout l'étude de la langue grecque. «Je ne pouvais me résoudre à aimer l'étude et j'étais indigné qu'on m'y forçât [

] Quelle était donc la répugnance que j'avais alors pour les lettres grecques où j'avais été exercé dès ma plus tendre enfance, c'est ce qu'aujourd'hui même encore il m'est difficile de comprendre» Il était, comme le sont beaucoup d'Algériens, épris de liberté, n'aimant rien moins que les servitudes et les corvées. Espiègle et astucieux, Augustin avait l'intelligence déliée et l'esprit pénétrant.

Il était venu au monde le 13 novembre 354 à Thagaste, d'un père païen, Patricius, et d'une mère chrétienne, Monique. Thagaste était alors un bourg enseveli dans ses montagnes et ses forêts d'yeuses. Située sur la Medjerba, (Bagradas), Thagaste avait été élevée au rang de municipe (c'est-à-dire de commune de plein exercice) sous le règne de Septime Sévère6. Les habitants de Thagaste étaient fiers de leurs thermes, de leurs basiliques, de leur curie. Bien que ce bourg ait été commercialement actif, il subissait la victorieuse concurrence de la ville de Madaure, située à environ 30 km, plus au nord. Petit propriétaire terrien, Patricius, le père d'Augustin, était un notable de Thagaste. Il possédait des vignes et des vergers et entretenait une certaine domesticité, les fils de Patricius avaient un précepteur, un esclave chargé de veiller à leur surveillance comme les enfants de bonne famille ont une nourrice.

De surcroît Patricius appartenait à l'ordre des décurions (magistrats municipaux) au très splendide conseil municipal de Thagaste (splendidissimus ordo Thagastensis) comme le révèle une inscription qui existait encore au début du XXe siècle.

Le paganisme de Patricius était une croyance manifestement attiédie. Païen par conformisme social, il l'était aussi par prudence. A cette époque, on ne savait qui, du christianisme ou du paganisme, sortirait vainqueur de ce conflit des religions, même si depuis la conversion de Constantin au christianisme, le paganisme perdait progressivement du terrain. Patricius se convertira peu avant sa mort au christianisme sous l'influence de Monique sa femme que l'Eglise canonisera plus tard pour sa dévotion exacerbée et son rigoureux ascétisme. Augustin ne reçut pas le baptême à la naissance. Par tradition, l'Eglise chrétienne d'Afrique préférait reculer ce sacrement le plus longtemps possible, car on croyait alors que les péchés postérieurs au baptême étaient d'une plus profonde gravité que ceux qui étaient commis avant.

A suivre

Notes:

1 Nom donné aux partisans de Donat, évêque des Cases-Noires, en Numidie, qui s'était élevé contre le fait qu'on acceptât, à la communion, les «traditeurs», c'est-à-dire les chrétiens qui avaient accepté, pendant la persécution de Dioclétien, empereur romain, mort en 313, de livrer leurs livres et leurs vases sacrés pour être détruits par les païens.

2 Pélagiens, sectateurs de Pélage, hérésiarque (chef d'une secte hérétique), né en Angleterre dans la seconde moitié du IVe siècle, son véritable nom étant Morgan (dont le sens est « maritime» en langue celtique). Il commença vers 405 à répandre ses thèses sur la liberté et la dignité de l'homme ainsi que sur son refus du «péché originel».

3 Jansénius, évêque d'Ypres (Belgique), il produisit une doctrine théologique réputée nommée Jansénisme dont les principes figurent dans son livre imprimé en 1640 intitulé l'Augustinus et qui voulait substituer Augustin à Aristote, alors très prisé par les scholiastes.

4 Théodose 1er Flavius dit le Grand, empereur romain né en Espagne en 346, mort non loin de Milan le 16 janvier 395. Il divisa l'empire entre ses deux héritiers, Arcadius (383-408) à qui il confia la gouvernance de la partie orientale de l'empire tandis qu'échut à son frère Honorius (384-423) la partie occidentale de l'empire.

5 La Numidie fut un royaume indépendant puis province romaine de l'Afrique. Elle correspondait grosso modo aux dimensions de l'actuelle Algérie.

6 Septime Sévère (Lucius Septimus Severus), empereur romain (146-211)

par Omar Merzoug

http://www.lequotidien-oran.com/?news=5264700

Rédigé le 05/08/2018 à 19:57 dans Histoire, Société | Lien permanent | Commentaires (0)

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a affirmé, dimanche à Tipasa, que les musées et les sites archéologiques «n’auront plus désormais à recourir au transfert de morceaux de mosaïque à l’étranger pour leur restauration», et ce, «après l’ouverture du premier atelier de conservation et restauration des mosaïques antiques qui dispose d’une expérience algérienne avérée en la matière». S’exprimant à l’ouverture officielle de l’atelier de conservation et de restauration de la mosaïque antique dont le siège sera situé à la villa Angelvy (Tipasa), le ministre a indiqué que «la formation dont ont bénéficié les huit archéologues algériens, avec le soutien de la Fondation américaine, Getty’, leur permettra d’être au service des musées et des sites archéologiques qui nécessitent un traitement d’urgence à ses pièces en mosaïque à travers le pays».

«L’Algérie occupe la deuxième place dans la Méditerranée en termes de réserve en mosaïques à travers les wilayas du pays, notamment à l’est avec une superficie de 4500 m²», a mis en avant M. Mihoubi, estimant que «cet atelier sera ‘‘la clinique privée’’ qui traitera ces réserves».

Dans le même sillage, il a fait savoir que «son département ministériel envisage d’ouvrir un deuxième atelier dans une wilaya de l’Est qui abrite les sites de Djemila et Timgad», ce qui met en exergue, selon le ministre, «l’adhésion» de l’Algérie au programme de conservation du patrimoine matériel et immatériel, citant, à titre d’exemple, le musée de Timgad qui a été rouvert au grand public et aux spécialistes après 25 ans de fermeture».

Pour sa part, le directeur général de l’Office de gestion et d’exploitation des biens culturels (OGEBC), Abdelouahab Zekaghe, a précisé à l’APS que «cette session de formation mise sur l’élaboration d’un cadre juridique à même d’assurer la stabilité professionnelle et de recherche pour les archéologues formés et la restauration des espaces mosaïques conservés aux musées depuis 1930».

Il a indiqué, dans un même contexte, que l’Algérie avait contribué grandement à la redynamisation de cette formation spécialisée en finançant 90% des frais de formation, alors que la fondation américaine Getty a assuré les encadreurs spécialisés et pris en charge des stages à l’étranger.

De son côté, le responsable de l’atelier de préservation et de restauration au niveau de l’ancien musée d’Arles, Patrick Blanc, a indiqué que l’atelier ouvert en Algérie s’inscrivait dans le cadre d’un programme «à dimension méditerranéenne», qui englobe toutes les régions de la Méditerranée qui regorge de mosaïques antiques, ajoutant que l’objectif de la formation dont ont bénéficié les 8 archéologues algériens et ceux venant du Liban et d’Egypte, était «le suivi du développement, de la rénovation et de l’élargissement des musées», de façon à ce que le transfert de la mosaïque soit fait minutieusement, lui garantissant une longue vie.

M. Blanc a salué, en outre, l’atelier, «le premier du genre en Algérie», disant que le ministère de la Culture et ses institutions avait mis à la disposition des chercheurs une base de données importantes et des équipements permettant au groupe de stagiaires de travailler sur les modèles de mosaïques, conformément aux techniques mondialement connues.

Pour sa part, la directrice de la fondation Getty», Mme Feinstein, a indiqué que l’atelier de l’Algérie est «une consécration» du travail mené par l’entreprise qui date de plus de 10 ans dans la région de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, se félicitant de la formation dont a bénéficié cette promotion de jeunes en 2016-2017.

De leur côté, les deux chercheurs en Archéologie, l’Algérien Rihan Fethi et la Libanaise Rouba Al-Khouri, ont mis en exergue que les sessions de formations au niveau du musée d’Arles (France) et le travail de terrain sur le site archéologique de la région de Djebil, puis Tipasa, leur avaient permis de connaître les différentes techniques de restauration et de maintenance de la mosaïque antique et d’acquérir les différentes connaissances sur la documentation, la photographie et le nettoyage de ces mosaïques.

https://www.algerie360.com/tipaza-ouverture-du-premier-atelier-de-conservation-et-de-restauration-des-mosaiques-antiques/

Rédigé le 04/07/2018 à 18:06 dans Société, Wilaya de Tipaza | Lien permanent | Commentaires (0)

http://www.cscec.dz/fr/services/projects/Roads-17km.html

Le contournement de la localité côtière de Cherchell, d’une longueur qui avoisinera 18 km, constitue l’un des projets stratégiques de la région centre du pays. Son impact sur le volet économique et social est indiscutable. Le linéaire de cette longue déviation est constitué de sept viaducs, dont la longueur varie entre 710 m et 253 m. Le viaduc n°1, un véritable chef-d’œuvre en voie d’achèvement, est le plus long, avec ses 710 m, alors que la largeur de chaque viaduc est de 22 m. La construction de ce viaduc avait nécessité d’abord la pose de 13 piles, dont certaines ont une hauteur de 86 m, ensuite le lanceur de poutres avait mis en place sur les airs les 168 poutres, dont la hauteur s’élève à 2,73 m chacune et pèse à elle seule 183 tonnes, et enfin la pose de 14 travées et deux culées.

La profondeur des pieux pour ce viaduc varie entre 22 m et 30 m. Le coût de ce viaduc n°1 est estimé à 35 milliards de dinars. Les travaux d’extension de la première bretelle reliant la ville de Cherchell à ce contournement sont en cours, confrontés au problème d’évacuation des gigantesques roches et des milliers de mètres cubes de terre du massif forestier qui demeure posé. Les travaux de la seconde et de la troisième pénétrantes reliant respectivement le contournement de la ville de Cherchell à la Pointe rouge et à Oued El Hamam ne seront pas prêts à la saison estivale 2018, en dépit des efforts des Chinois, y compris les viaducs programmés pour ce tronçon du contournement. Enfin, l’achèvement de la quatrième pénétrante, qui reliera un point de la RN11 situé entre l’ouest de la ville de Sidi Ghilès et l’est de la localité de Hadjret-Ennous, est prévu pour 2019. Malheureusement, ce projet enregistre le décès d’un Chinois et d’un travailleur de Sidi Ghilès à la suite de chutes depuis les sommets des piles.

Rédigé le 20/06/2018 à 22:31 dans Société | Lien permanent | Commentaires (0)

Mais il y a toujours un seul récit qui soit authentique: c’est la recherche d’une humanité perdue et d’une dignité qui est portée disparue dans leur pays d’origine.

1- “Parler de ses peines, c’est déjà se consoler” (Albert Camus):

Le drame est survenu. Ce n’est ni le premier ni le dernier. Il y en a eu et il y en aura encore. Samedi, une embarcation destinée à transporter des migrants clandestins, partant de l’île de Kerkenah, a fait naufrage alors qu’elle se dirigeait vers les côtes italiennes. L’Eldorado demeura un conte de fées où la fin n’est pas forcément heureuse. “Le vent se lève!… Il faut tenter de vivre! L’air immense ouvre et referme [leur] livre” (Paul Valéry, Le cimetière marin). Hélas, ils sont rattrapés par la mort et seuls quelques-uns ont déjoué leur destin. ace à une telle tragédie, mentionner le nombre des survivants, des disparus ou des morts serait absurde, voire incongru, puisque la mort – comme la vie d’ailleurs – ne se comptabilise pas. La mort appelle au recueillement solennel et sincère devant “ce cimetière marin”, et à faire le deuil qu’un gouvernement sans état d’âme, tel que le nôtre, en est incapable, pour au moins sécher les larmes des mères qui, à force de pleurer, ont fait sombrer toute l’humanité dans leur peine inconsolée.

Le traitement médiatique ne manquait pas d’absurdité, puisqu’il est la reproduction du même discours qui sonne désormais faux. C’est du déjà-dit et du déjà-vu. Pourtant les journalistes et les relayeurs d’informations – au même titre que la société – trouvent leur compte dans l’autoflagellation, et continuent à servir la même soupe en invitant les politicards justiciables afin d’en parler, oubliant que ce n’est pas avec cette soupe qu’on fait le soldat.

Nous sommes tous noyés dans notre douleur qui nous habite depuis longtemps, et il nous faudrait un brin d’espoir auquel semblent s’accrocher ces hommes faisant de leur corps des offrandes à Poséidon. Ou c’est plutôt le gouvernement qui en fait offrande afin que leurs prières de rester au trône le plus longtemps possible soient exaucées malgré tout.

La mort de braves gens, aux yeux de cette politique morbide menée par l’État, est quasi-insignifiante ; et les bien-pensants se déchaînent contre ces hommes de la marge pour leur faire assumer à leurs dépens et leur insu, puisque leur corps ne saurait rétorquer, l’affliction de leurs géniteurs et de leurs proches.

Plaider la “bonne” raison d’État ne pourrait que noyer le poisson, et aucun, paraît-il, ne pardonnera à tous ceux qui se sont succédés au pouvoir leur crime. De quel crime s’agit-il? Il s’agit bien entendu du crime le plus horrible et le plus obscène, c’est-à-dire celui de dissiper l’espoir chez tout un peuple. Je n’en dirai pas davantage étant donné que le monde en a parfaite connaissance et en est tout à fait conscient.

“L’espoir, disait Albert Camus, est le pilier du monde”. Pourquoi ces hommes dont la mort ne devrait point être souillée avaient-ils choisi de se lancer désespérément dans cette expédition “punitive”? Une amie, pour qui j’ai beaucoup de respect, a soutenu l’idée selon laquelle les migrants que nous qualifions de “clandestins” sont tentés par la traversée de la méditerranée à cause des affabulations qu’on leurs racontait sur l’Europe. Il se peut qu’elle ait raison vu que son travail consiste à écouter ces arrivants à Paris pour leur porter conseil. Je pense qu’il existe d’autres récits qui sont aussi différents.

Mais il y a toujours un seul récit qui soit authentique: c’est la recherche d’une humanité perdue et d’une dignité qui est portée disparue dans leur pays d’origine. Dans leur pays d’origine, le gouvernement signe un accord de libre-échange économique avec l’Union Européenne. En contrepartie, les pays de l’Union Européenne durcissent les conditions de libre-circulation et rendent les frontières plus barbelées qu’elles étaient. La politique migratoire, dans certains pays d’Europe gouvernés par la droite – toutes formations confondues –, met en péril les valeurs de diversité, du vivre-ensemble et rend toute forme d’altérité impossible.

2- L’Indifférence ou l’altérité impossible

L’Occident se replie sur soi-même et promeut en revanche en termes de praxisdes valeurs antihumanistes et anti-humanitaires, sous prétexte qu’il se protége. Plusieurs faits confirment ce dire, à commencer par la problématique des migrants de Calais jusqu’au problème des réfugiés syriens et d’autres exilés, en passant par l’affaire Breivik qui a mis à nu les discours sournois et a montré que l’idée de multiculturalisme est un simulacre.

La preuve tangible est cette omniprésence de la question identitaire dans les discours spéculatifs des politiques issus des différentes formations partisanes, ce qui met en péril les valeurs de l’altérité et de la différence. Par ailleurs la littérature, pour reprendre une expression de Stéphane Mallarmé, a été toujours “l’absente de tous bouquets” et on n’y fait pas recours bien qu’elle apporte souvent des réponses très pertinentes et qu’elle nous fasse apprendre des leçons, notamment quant à la question de la différence.

La philosophie, elle-aussi, ne fait plus partie des références des dirigeants politiques qui ignorent le sens même de politique en tant que gestion des affaires de la cité, et semblent oublier que, même en politique, il faut qu’il y ait une éthique et une déontologie. Ainsi l’éthique consiste, quoi qu’il en soit, à porter assistance à une personne en danger et à instaurer plus d’égalité en dépit des différences qui existent. Les politiques occidentales préfèrent en réalité aborder la question de l’altérité en renforçant a contrario leurs frontières contre “les intrus”. D’ailleurs, ô combien les propos du Ministre de l’Intérieur italien furent choquants et déshumanisants en déclarant que “les migrants tunisiens sont des ex-détenus et des délinquants”! Peut-être faudrait-il rappeler à ces dirigeants que les migrants avaient été la force qui avait reconstruit l’Europe après la seconde guerre mondiale, sans oublier que l’immigration avait existé depuis des siècles. L’autre n’est point un monstre. Ce fut le cri de Kafka dans le roman de Haruki Murakami. Le héros était conscient de sa différence et a fini par s’écrier :

Je suis un peu différent des autres, c’est vrai, mais au fond je suis un être humain. J’espère que tu comprends ça. Je ne suis pas un monstre. Je suis normal. Je ressens les mêmes choses que tout le monde, j’agis comme tout le monde. Mais parfois, cette petite différence devient un véritable gouffre. Pourtant, je ne peux rien y faire. (Haruki Murakami, Kafka sur le rivage)

Dans ce contexte, une lecture de Jacques Derrida dont l’œuvre monumentale réfléchit sur la question de l’altérité et sur la culture s’impose. En effet, dans ‘‘L’autre cap’’ (Minuit, 1991) qui propose une réflexion sur l’Europe, on peut lire ceci :

Le propre d’une culture, c’est de n’être pas identique à elle-même. Non pas de n’avoir pas d’identité, mais de ne pouvoir s’identifier, dire « moi » ou « nous », de ne pouvoir prendre la forme du sujet que dans la non-identité à soi ou, si vous préférez, la différence avec soi. [...]

L’Europe est toujours pensée comme un cap vers lequel converge tous. Il faut rappeler à cette Europe qu’il ne faut pas non plus faire remuer, sous prétexte qu’il y a une menace de terrorisme, l’épouvantail de la peur. En effet, installer un climat de peur ne fait qu’aggraver la situation et créer de plus belle des frontières, en l’occurrence par ce recours à des politiques assimilationnistes.

En somme, le rapport nord-sud est très conflictuel et se montre un rapport de dominant face à un dominé. La Fontaine l’a bien dit: “La raison du plus fort est toujours la meilleure”. Je ne puis écrire encore cette tragédie et je demande qu’on rende justice à tous les pays du Sud. Je pense qu’il n’y pas mieux que la poésie pour condenser notre détresse et nos espérances. C’est la seule consolation qui puisse être à la fois refuge et ouverture sur le monde et sur l’humanité comme le montre cette strophe extraite du Cimetière marin de Paul Valéry :

L’âme exposée aux torches du solstice, Je te soutiens, admirable justice De la lumière aux armes sans pitié ! Je te rends pure à ta place première, Regarde-toi !… Mais rendre la lumière Suppose d’ombre une morne moitié.

https://www.huffpostmaghreb.com/entry/limmigration-entre-reve-et-desillusion-contre-une_mg_5b167bf1e4b0428ea75a0594

Rédigé le 06/06/2018 à 11:18 dans Divers, Société | Lien permanent | Commentaires (0)

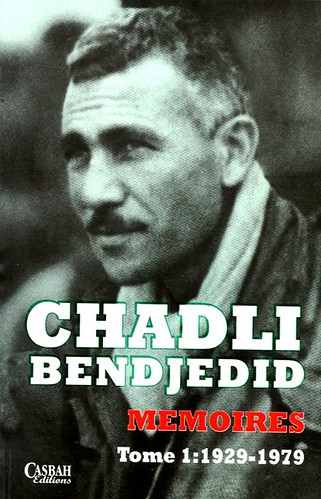

Chronique livresque. On avait tout faux sur Chadli Bendjedid*. On pensait qu’il était le fils d’un pauvre paysan, on découvre que son père était un riche cultivateur de Tarf plus précisément de Sebâa (sept) que l’administration coloniale surnommait « El Hadi le subversif » à cause de ses activités nationalistes. On pensait que l’ex-président était orfèvre en langue de bois, ménageant la chèvre et le choux, on découvre un papy dézinguant à tout va avec une sorte d’allégresse.

La Révolution est une machine à relooker. À légitimer. Et à pérenniser. Il déballe, Chadli ? Jusqu’à un certain point comme on le verra plus loin pour Amirouche et El Haoues. Je suis sûr que ce premier tome de ses mémoires était encore plus percutant avant que l’éditeur ne fasse son travail de polissage. Plongeons dans la vie de Chadli revue et corrigée par lui-même.

Commençons par le début. Question études, il n’ira pas loin. Quelques années seulement où il apprendra les rudiments du français à l’école élémentaire. À Annaba et Mondovi. Pourquoi ? « J’ai dû les abandonner très tôt à cause de l’exil de mon père et des contraintes de déplacement de ville en ville ».

Il n’a pas fait de grandes études, mais il avait en son caractère quelque chose de plus important encore que n’importe quel diplôme supérieur : le bon sens. Il y était même agrégé dans cette école que Napoléon tient pour la plus importante dans le caractère d'un chef.

Franchement, à quoi bon être un génie dans les études si on ne sait pas mener sa vie et diriger les hommes ? En général les génies dans les études ne vont jamais loin en politique, domaine qui a horreur justement des surdoués. Notre génie aurait terminé au mieux sous-lieutenant, au pire en victime de la bleuite. Cheikh Saleh, l’instituteur de l’école coranique ne s’y est pas trompé lui qui dira à son père : « Ton fils aura un grand destin ! »

Recherché par la gendarmerie coloniale à cause d’une plainte déposée contre lui, il rejoignit le maquis en févier 1955. Il avait 26 ans. Contrairement à ce qui a été écrit par Harbi, Stora et Meynier pour ne citer que ces historiens, Chadli précise qu’il n’a jamais fait partie de l’armée française, ni participé à la guerre contre le peuple vietnamien. « Il est clair que ces fausses informations qui ont été répandues sur ma prétendue appartenance à l’armée française sont le fait de certains politiques, à la tête desquels Ahmed Ben Bella… ».

Première salve contre BenBella. D’autres, plus dures, suivront. Mais qu’on ne se méprenne pas. Si Chadli rejette avec irritation les manipulations sur sa prétendue appartenance à l’armée coloniale, il ne jette pas, pour autant, l’anathème sur ceux qui ont servi sous le drapeau tricolore : « Je compte, parmi ceux qui ont fait partie de l’armée française, un grand nombre d’amis qui ont servi cette armée avant de retourner leurs armes contre elle, dès qu’ils eurent pris conscience que l’heure de vérité a sonné ; ceux-là se sont battus avec bravoure contre ceux qui furent leurs chefs dans les casernes françaises… ». Chèque en blanc pour tous les anciens de l’armée française ? Aucunement. Il considère que les « déserteurs de l’armée française » qui ont « rejoint le maquis très tard furent source de beaucoup de désaccords pendant et après la Révolution. » On verra plus loin qu’il s’agit notamment des officiers qui entouraient Krim.

En 1956, il rencontra à Souk Larbaa Amirouche qui rentrait de Tunis. Le chef de la wilaya III lui fit bonne impression par son esprit fédérateur. Il ajoute : « Le sort a voulu que je sois celui qui allait découvrir -j’étais alors président de la République-que les corps d’Amirouche et de Si El Haouès se trouvaient dans une cave du commandement général de la gendarmerie nationale. J’ordonnais alors, sans attendre qu’ils soient inhumés au Carré des Martyrs à El Alia. » Les restes des deux héros auront droit à des obsèques nationales en présence du président de la République lui-même.

Mais si Chadli a eu le mérite de réhabiliter ses compagnons d’armes, il ne révèle pas, pour autant, pourquoi leurs ossements se trouvaient confinés dans une cave. Secret d’État ? Mais quel secret d’État pour deux inoffensives dépouilles de héros dont la mort a arrangé certains de leurs « frères » de l’extérieur ? Le plus probable est que le silence de Chadli n’a comme objectif que de protéger celui qu’il admire le plus : Boumediène qui régnait alors sans partage. Quant à savoir pourquoi les deux dépouilles ont été cachées, il semble évident que Boumediène ne tenait pas à rouvrir, par la présence apparente et encombrante de deux sépultures à El Alia, le dossier du mystère de la mort de deux colonels qui partaient à Tunis pour demander des comptes aux responsables de l’extérieur dont il faisait partie. On comprend, sous cet angle, le pourquoi des cadavres dans les placards. Combien de cadavres restent-ils encore dans les placards de la Révolution ?

Si Abane a été exécuté pour avoir remis en cause la suprématie des responsables de l’extérieur sur l’intérieur, d’autres moudjahidine qui avaient la même position que lui connaitront le même sort, exécutés cette fois-ci sur ordre du GPRA après avoir été jugés par un tribunal militaire présidé par Boumediène. Leurs noms : les colonels Lamouri, Nouaoura de la wilaya I, le commandant Aouachria de la base de l’Est ainsi que le capitaine Lakehal du commando Ali-Khodja.

Chadli qui s’est déplacé à Tunis avec d’autres compagnons plaidera la cause de Lamouri et des autres détenus. Bentobbal et Krim promettent pourtant de ne pas passer par les armes les moudjahidine qu’ils ont suppliciés par d’affreuses tortures avant de les jeter au peloton d’exécution. L’ex-président de la République notera avec amertume que « ces exécutions vont avoir des conséquences néfastes sur le moral des soldats et des officiers qui ne feront plus confiance au GPRA, et encore moins aux trois « B ». Les tentatives de dissidence, de désobéissance et de désertion vont se multiplier ». C’est dans cette ambiance de défiance que le ministère des forces armées essaya d’imposer à la base Est le plan du commandant Idir, transfuge de l’armée française, qui consistait à faire d’une armée de guérilla et donc d’embuscade une armée régulière donc de confrontation alors que le rapport de force penchait largement du côté de l’armée coloniale.

Commentaire désabusé de Chadli : « Krim s’était entouré au ministère des forces armées d’officiers dont la désertion de l’armée française ne datait que de quelques mois et accordait son entière confiance à eux et à leur capacité présumée à réorganiser techniquement l’armée. Ainsi, leur a-t-il confié les unités immobilisées sur les frontières, alors que nous les réclamions pour empêcher l’édification de la ligne Challe ».

Devant cette grave accusation, on reste sans voix. On est bien d’accord qu’il crie à la trahison. Et puis cette autre : « Sur le plan stratégique, le plan Idir avait un but, bien qu’inavoué : liquider sinon neutraliser les « mouchawichine » (les fauteurs de troubles) comme on nous appelait désormais, et faire main basse sur les unités de la base de l’Est, en prévision de l’entrée sur le territoire national, qui découlerait d’éventuelles négociations avec la partie française ».

En d’autres termes, ceux de l’intérieur cherchent à se battre, ceux de l’extérieur à se placer. Dans la voix de Chadli, on croirait entendre Abane, Amirouche et tous ceux qui avaient le ventre vide et le cœur pur des combattants qui ne faisaient pas de leur combat un investissement pour l’avenir.

Chemin faisant, il nous fait le portrait de Mohammedi Said dont les idoles étaient Hitler et le mufti d’El-Quods. « Son engagement dans l’armée allemande avait dû lui inculquer les méthodes des armées classiques, si différentes de la guérilla et, généralement, de la guerre révolutionnaire. Sa devise était : « Exécute l’ordre, sans discuter ni demander pourquoi ». Il ne savait pas que les moudjahidine étaient, en réalité, des frères luttant pour une cause commune et qu’ils n’étaient pas des soldats de l’armée régulière ». Après un long développement, il lâche : « Mohammedi Said a prouvé les limites de sa conception, son incompétence et le peu de cas qu’il faisait de la vie des hommes ».

Pour montrer son peu de consistance, il raconte que lors d’un discours devant les djounoud de la zone 1, il s’est écrié exalté : « Vive l’Algérie ! Vive la Révolution ! Vive les moudjahidine ! Vive Rebbi ! (Dieu) » ce qui plongea, n’en doutons point, l’auditoire dans une profonde perplexité. Gageons qu’il y a eu, aussi, quelques rires sous cape.

Autre mise au point de Chadli : l’inhumation de Frantz Fanon que « certains ont cherché à occulter ». D’ailleurs, même dans les colloques organisés chaque année sur sa personnalité et sa pensée, on n’a jamais dit que « c’est Chadli qui l’a inhumé ». Étonnante précision, puérile pour certains, mais importante néanmoins pour le mémorialiste qui tient à ce qu’on sache qu’il tenait les intellectuels en grande considération.

Frantz fanon fut enterré au cimetière de Sifana où les honneurs militaires lui furent rendus. Ses ouvrages Peau noire et masques blancs, La cinquième année de la révolution algérienne et les damnés de la terre furent enterrés avec lui, comme il l’avait souhaité dans son testament. Touchante anecdote qui montre un intellectuel dans sa vérité à l’ultime moment de sa vie.

Dans ses mémoires, la page douloureuse concerne son statut étonnant de premier prisonnier après l’indépendance ! Sur fond de conflit entre l’’état-major et le GPRA, Chadli fut emprisonné par le colonel Salah Boubnider, chef de la wilaya II. Celui-ci, instrumentalisé par le GPRA, prenait Chadli pour une taupe de Boumediène et un perturbateur. Il passa environ une trentaine de jours au cachot dans des conditions pénibles : plafond si bas qu’il ne pouvait se tenir debout et le sol si jonchés de planches cloutées qu’il ne pouvait s’allonger. Il ne dut son salut qu’à l’accord politique signé par Boubnider avec Ben Bella et Boumediène. Insistons : Chadli n’a jamais souffert du cachot sous le colonialisme. Mais sous le soleil éclatant de l’indépendance ! On a compris que ’Algérie ne s’est pas levée du bon pied.

Après avoir inhumé Fanon, Chadli rencontre en juillet 63 Che Guevara. Il fut « épaté par son enthousiasme et sa manière d’expliquer les choses les plus compliquées avec les mots simples ». Quelques années plus tard, il remarquera la même simplicité chez Giap. Chadli, visiblement, aime les célébrités.

Chabani victime de Ben Bella ou Boumediène, ou peut-être de la violente rivalité entre les deux ? Chadli, témoin privilégié et même acteur de la lente descente aux enfers du plus jeune colonel de l’ALN-27 an à peine- témoigne : « En vérité, c’est Ben Bella qui avait monté le colonel Chabani contre Houari Boumediène. Ben Bella n’avait pas cessé de manœuvrer et d’ourdir des complots depuis que nous l’avions fait accéder au pouvoir. Il avait la fourberie dans le sang et il n’avait pas changé d’un iota ».

La rébellion de Chabani tourna au vaudeville. Encerclé par les hommes de Chadli, abandonné par ses troupes, il trouva refuge chez son ami le commandant Said Abid à Boussaada avant de se faire arrêter. Un tribunal révolutionnaire fut mis sur pied. Chadli en était membre. Boumediene informe Bendjedid que Ben Bella exige la mort pour Chabani. Il ajoute : « Si vous ne me croyez pas, prenez contact avec lui dès que vous serez dans la capitale ! » Le mémorialiste balaie d’un mot certaines supputations qui font de Bencherif, Draia et Abdelghani des membres du tribunal : « C’est faux. Le tribunal était composé des officiers cités plus haut (Abid, Bensalem et lui-même) et présidé par un juge civil d’Alger, nommé Mahmoud Zertal ». Chadli nous apprend que le procès fut expéditif, ponctué par la peine de mort. Le jury militaire a obéi aux instructions du président. Mais personne n’était convaincu par la dureté du verdict.

Pour sauver le pauvre condamné, Chadli lui demande de solliciter la grâce auprès de Ben Bella. Abattu, Chabani répondit : « Demandez-la lui en mon nom ! » C’est Said Abid qui fut chargé de présenter à Ben Bella la demande en grâce. Refus du président. Chadli demanda alors à Abid de solliciter auprès de Ben Bella une autre grâce en leur nom et qualité d’officiers qui ont obéi à son instruction même s’ils étaient convaincus que le condamné ne méritait pas cette sentence. Abid relança Ben Bella qui lui manqua de respect, selon Chadli : « Je vous ai dit exécutez-le cette nuit ! Si jamais tu me déranges une autre fois, je (…) ! » Pourtant, selon Chadli, au lendemain de l’exécution, Ben Bella s’écria : « Dommage ! Comment a-t-on pu exécuter un jeune officier comme Chabani ? »

Et vogue la galère. Vingt ans plus tard, Chadli réhabilita Chabani en transférant ses ossements au Carré des Martyrs du cimetière d’El-Alia. Vu le nombre de héros de la Révolution tués par leurs frères et enterrés au Carré des Martyrs on se dit que la Révolution n’enfante des héros que pour les manger.

La Révolution ? Pardon, les hommes de la Révolution. Chadli insiste : « J’atteste que Boumediene n’a rien eu à voir dans le procès de Chabani et que ceux qui ont essayé et essayent encore de l’impliquer dans cette affaire, le font dans l’intention de nuire à sa réputation ». On se souvient que Mohamed Lebjaoui, moudjahid au-dessus de tout soupçon, affirme, dans son essai « Vérités sur la révolution algérienne », que Ben Bella lui avait confié qu’il ne voulait pas la mort de Chabani et qu’il a été poussé vers cette extrémité par le groupe de Boumediène. Vrai ce que dit Ben Bella ? Pour celui qui cherche la consistance, il la trouve plutôt du côté d’un jury, Chadli en l’occurrence, témoin direct que du côté d’un confident si honnête soit-il, qui répercute les mots d’un homme qui fut l’ennemi de Chabani.

Dans ces mémoires, passionnantes de bout en bout, Chadli nous parle aussi du général marocain Oufkir qui voulait le sonder sur le coup d’État qu’il fomentait contre Hassan II, de Tahar Zbiri, putschiste malheureux contre Boumediène et surtout de ce dernier qui répondait souvent à ses questions par un sourire silencieux. Boumediène dont il dit, ému : « Je le vois toujours auréolé de lumière ». Voilà un homme qui ne crache pas dans la soupe.

Chadli Bendjedid

Mémoires, tome 1 Casbah Éditons

https://www.tsa-algerie.com/les-verites-ameres-dun-ancien-president-de-la-republique/

Rédigé le 04/06/2018 à 12:37 dans Histoire, Société | Lien permanent | Commentaires (0)

Pour les générations aînées, les révolutions ont été déjà faites, comprendre celle de Novembre 1954 et l'autre d'Octobre 1988, les colères ont déjà été clamées et la messe est dite. Rééditer l'exploit ? Impossible car les temps ont changé. Rééditer l'échec ? Impossible aussi car nous en sommes atteints en plein cœur. Nous sommes, m'avait si bien dit un jour l'un de mes profs de littérature, comme ces voyageurs qui attendent, stressés, un train sur le quai de la gare alors que celui-ci était déjà parti depuis longtemps. Que faire alors rentrer chez soi ou y rester à perdre son temps ? L'angoisse de ces derniers est celle de tous les Algériens aujourd'hui. Aussi, ceux-ci entendent-ils se poser, çà et là, cette interrogation pleine de mépris, de sous-entendus : de quoi vous vous plaignez, vous autres, les plus nantis et les plus sécurisés dans toute la région ? Mieux vaut rester comme ça, en paix, qu'entendre chaque jour et chaque nuit le bruit des déflagrations de bombes au-dessus de vos toits et le langage des mitraillettes comme en Syrie ! Résultat de ce matraquage populiste : pas même une incitation à l'utopie ni à une quelconque croyance en l'astre de l'espoir, du changement par les idées, la mobilisation citoyenne. En effet, les jeunes Algériens sont victimes du triomphalisme par procuration de leurs aînés, dans un pays où le courage d'autrefois est, malheureusement, en rupture de stock. La génération des aînés n'a pas su leur transmettre son expérience, son savoir-faire, son élan révolutionnaire ni les pousser en avant, mais les a, au contraire, étouffés comme on recouvre la terre d'une chape de plomb. C'est, somme toute, une génération qui n'a pas su enfanter ses successeurs ni faire essaimer ses idées, son engagement , son héroïsme libérateur. L'Algérie est devenue par la force de leur entêtement et de leur laisser-aller, une usine de castration de compétences et de déprime, «une caserne oisive» comme le résume un célèbre chroniqueur, d'où sortent des rentiers-crocodiles et des handicapés de la pensée par milliers. Qui a gagné dans tout ça ? Qui a perdu ? Révolution ratée, héritage culturel liquidé, décadence sous toutes ses couleurs à nos portes ! Le butin, la bataille, le trophée de cette génération-là semble être notre inanité, notre faiblesse, notre ignorance , notre déperdition. Or, une société qui ne produit pas un espace nouveau pour les libertés, qui ne va pas jusqu'au bout d'elle-même, qui n'aide pas sa jeunesse à prendre son autonomie, est promise à l'échec. Puis, celle-ci ne peut jamais changer la vie de ses citoyens tant qu'elle ne sait pas comment nommer ses problèmes pour pouvoir les identifier et se transformer par la suite. Tous les dégâts sont là bien que la graine démocratique existait déjà. Une graine qu'il suffit d'arroser pour qu'elle redonne tous ses fruits, beaucoup de fruits...

par Kamal Guerroua

http://www.lequotidien-oran.com/?news=5261950

Rédigé le 28/05/2018 à 15:03 dans Société | Lien permanent | Commentaires (0)

Dans sa contribution littéraire riche («L’Amour, la fantasia», «Vaste est la prison», «Loin de Médine», «Les Alouettes naïves»), Assia DJEBAR évoque son enfance, ses parents, sa terre natale, mais aussi la guerre d’indépendance, et toujours son besoin d'écriture, notamment au sujet de la femme-déesse et de la femme-victime. En effet, Assia DJEBAR a fait de son art, un moyen pour exprimer et agir contre «le trop lourd mutisme des femmes algériennes, l’invisibilité de leurs corps, revenue avec le retour d’une tradition rétrograde et plombée» dit-elle. Assia DJEBAR a choisi de donner la parole au monde muet des femmes : «Ma bouche ouverte expulse indéfiniment la souffrance des autres, des ensevelies avant moi», dit-elle.Ainsi, dans son film, «La Nouba des femmes du Mont Chenoua», tourné en 1976, elle y interroge la mémoire des paysannes sur la guerre. Assia rend hommage aux femmes algériennes à travers l’histoire de Zoulikha, une héroïne oubliée de la guerre d’indépendance d’Algérie montée au maquis en 1957 et portée disparue deux ans plus tard après son arrestation par l’armée française. Assia Djebbar lui consacre son roman «La femme sans sépulture» en 2002. Dans «Femmes d’Alger dans leur appartement», ce recueil de nouvelles raconte le vécu, la difficulté d’être, la révolte et la soumission, la rigueur de la Loi qui survit à tous les bouleversements et l’éternelle condition des femmes. En effet, en 1832, dans Alger récemment conquise, le peintre DELACROIX s’introduit quelques heures dans un harem, des prisonnières résignées, en attente perpétuelle. Il en rapporte un chef-d’œuvre, «Femmes d’Alger dans leur appartement», qui demeure un regard volé. Après la guerre d’indépendance dans laquelle les Algériennes jouèrent un rôle, les femmes ne veulent plus vivre en marge de la société, elles ont leur liberté à conquérir. Dans «La Zerda, ou les chants de l’oubli», prix au festival de Berlin de 1983, Assia DEJBAR fustige cette vision folklorique de l’histoire par les colonisateurs et réhabilite les chants des oubliés. En effet, à l’instar de Pablo PICASSO, Assia DJEBAR désire arracher les femmes des modèles créés par DELACROIX pour leur garantir une émancipation physique, la libération desespaces fermés, une émancipation métaphysique, la libération du silence. Assia DEJBAR lutte contre la paresse intellectuelle et l’amnésie ; elle veut, à travers les femmes lutter contre l’oubli : «Ils veulent que rien ne se soit passé, ou presque pas passé… […] La foule, à Alger, et presque pareillement à Césarée, est emportée dans le fleuve morne du temps» dit-elle.

Les sentiments ambigus envers la France, la colonisation et le traumatisme de la guerre d’Algérie, sont autant de sujets tabous et suscitant parfois la passion. «Les Français considèrent les écrivains francophones comme folkloriques, pas très intéressants au fond» dit-elle. Pourtant, Assia DJEBAR estime que la langue française est devenue un espace d’altérité, d’écoute, de dialogue, de liberté et de créativité. «Pour moi, écrire-écrire de la seule écriture qui me pousse, et m’habite, et me commande, écrire en français pour transcrire tout de même voix des aïeules et vérités inversées, renversées, dans les jeux d’ombre et de réalité, ce serait cela écrire en francophonie» dit-elle. Avec le parrainage de Pierre NORA, la première femme maghrébine normalienne, à être élue dans l’Académie française, le 16 juin 2005, sur le 5ème siège, de Georges VEDEL, sera Mme Assia DJEBAR, une forme de réconciliation entre la France et l’Algérie, après la douloureuse guerre d’indépendance. «Mon français, doublé par le velours, mais aussi les épines des langues autrefois occultées, cicatrisera peut-être mes blessures mémorielles» dira-t-elle dans son discours de réception du 22 juin 2006. L’œuvre d’Assia DJEBAR, loin d’être des «romans de femmes» ou des «romans de gare», est, en fait, une lutte, sans concession, pour la libération de la Femme. «Toute vierge qui se montre subit une sorte de prostitution !» écrit Quintus TERTULLIEN (160-220 après Jésus-Christ), né à Carthage (Tunisie), et issu d’une famille berbère romanisée et païenne. «L’obsession misogyne qui choisit toujours le corps féminin comme enjeu n’est pas spécialité seulement «islamiste !» en conclut Assia DJEBAR. Elevée en Afrique du Nord, au carrefour de plusieurs civilisations latine, grecque, berbère et Arabe, aventurière de l’esprit et de la liberté, Assia DJEBAR écrit en français, et considère, comme KATEB Yacine (1929-1989), que la langue française est un «butin de guerre». «Tandis que l’homme continue à avoir droit à quatre épouses légitimes, nous disposons de quatre langues pour expirer notre désir : le français pour l’écriture secrète, l’arabe pour nos soupirs vers Dieu étouffés, le libyco-berbère quand nous imaginons de retrouver les plus anciennes de nos idoles mères. La quatrième langue, pour toutes, jeunes ou vieilles, cloîtrées ou à demi émancipées, celle du corps que le regard des voisins, des cousins, prétend rendre sourd et aveugle. Quatre langues qui sont autant d’ouvertures vers la liberté», dit-elle dans son roman historique «L’Amour, La Fantasia». Quand le gouvernement algérien a voulu lui imposer d’enseigner en Arabe à l’université, Assia DJEBAR dira «La langue française est mon armure». Par conséquent, il ne faudrait pas confondre le français «marginalisé quand il est créatif et critique» et le français«en habits d'apparat colonial». Assia DJEBAR revendique sa francité : «La langue française, devenue la mienne, tout au moins en écriture, le français donc est lieu de creusement de mon travail, espace de ma méditation ou de ma rêverie, cible demon utopie peut-être, je dirai même ; tempo de ma respiration, au jour le jour». «J'ai le désir d'ensoleiller cette langue de l'ombre qu'est l'arabe des femmes» précise-t-elle. Cet engouement pour la langue française, fortement critiqué par une partie des auteurs algériens, est donc loin d’être un reniement. Bien au contraire. Assia DJEBAR dans son hybridité, a toujours réclamé son arrimage à ses racines arabo-islamiques en parlant des heures de la civilisation andalouse. «Je suis très touchée qu'à l'Académie […], on ait accepté de voir qu'il y'avait chez moi un vrai entêtement d'écrivain en faveur de la littérature et, à travers cette littérature, pour mes racines de langues arabe, de culture musulmane», dit-elle.En effet, la colonisation qui, en imposant le français aux Algériens, a créé chez eux une réaction vers un retour aux sources. «Je voudrais ajouter, en songeant aux si nombreuses Algériennes qui se battent aujourd’hui pour leurs droits de citoyennes (…) je me destinais à la philosophie. Passionnée, étais-je à vingt ans, par la stature d’Averroes, cet Ibn Rochd, andalou de génie dont l’audace de la pensée a revivifié l’héritage occidental, mais alors que j’avais appris au collège l’anglais, le latin et le grec, comme je demandais en vain à perfectionner mon arabe classique. (…) En ce sens, le monolinguisme français, institué en Algérie coloniale, tendant à dévaluer nos langues maternelles, nous poussa encore davantage à la quête des origines». Par conséquent, la culture c’est avant tout, «ce désir de vivre ensemble en leur donnant (aux jeunes) des repères identitaires qui leur évitent l’errance. C’est enfin réhabiliter l’histoire vraie de ce pays et donner à chacun son dû à l’aune de son apport à cette immense Algérie», dit-elle.

Née Fatma Zohra IMALHAYENE, le 30 juin 1936, à Cherchell, dans la Wilaya de Tipaza, anciennement Césarée de Maurétanie, une ville antique et côtière à une centaine de kilomètres d’Alger. Son père, Tahar IMALHAYENE, est instituteur et arabophone et sa mère, Bahia SAHRAOUI, issue d’une famille berbère des Berkani, avait un aïeul qui avait combattu auprès de l’Emir Abdelkader. Bahia aimait les musiques andalouses qu’Assia recopiait dans des cahiers et qui sont racontées en allant au hammam. La fratrie est composée de Samir, Hicham et Sakina.

L’image du père domine la contribution littéraire d’Assia DJEBAR. Son père Tahar Imalhayène, instituteur de profession, adhère, depuis sa création, au parti de Ferhat ABBAS, est conseiller général de Cherchell et délégué à l'Assemblée algérienne, élu dans le deuxième collège sous l'étiquette de son parti, l’Union démocratique du Manifeste algérien. Il démissionne de cette Assemblée en septembre 1955. Tahar était le fils d’un Algérien qui, ruiné en 1871, s’enrôla en 1884 dans les spahis, se battit pour la France au Tonkin et participa même, en grand uniforme, à la garde d’honneur qu’on réunit à Paris pour accueillir le tsar de toutes les Russies. Et c’est retraité, sur la place de son village, que ce grand-père décoré par la République attira l’attention d’un instituteur français. L’instituteur qui remarque l’ancien soldat, l’ancien soldat qui lui parle de ses fils, l’instituteur qui ouvre aux deux fils son école et, une décennie plus tard, votre père qui se retrouve lui-même, futur instituteur, à l’école normale musulmane de Bouzaréah. Il y sera le condisciple de Mouloud FERRAOUD, assassiné par l’OAS en 1962. «Il était le seul maître indigène, comme on disait, le seul musulman. L'école était fréquentée par des enfants d'ouvriers, des fils de prolétaires. Ils venaient pieds-nus, été comme hiver» dit-elle. Un jour, par la commune (ici vivait Germain, le plus riche colon d'Algérie), est arrivé de l'argent pour que les enfants aient des chaussures. «Mon père, naïf, a cru qu'elles étaient destinées aussi aux écoliers musulmans, et pas uniquement aux petits Blancs. Pas du tout ! Les indigènes n'auraient droit qu'à des espadrilles, lui a-t-on annoncé. Il a alors claqué la porte, estimant qu'il n'avait plus rien à faire en ce lieu. Encore aujourd'hui ce souvenir me bouleverse» écrit-elle. «Mon père était professeur de français. C’était un Algérien, il parlait arabe à la maison, tout en étant professeur. Au début nous vivions dans un petit village perdu dans les montagnes. Nous apprenions, parlions et écrivions français à l’école mais à la maison, comme ma mère parlait arabe, nous parlions arabe» dit-elle. Ses parents constituent un couple harmonieux et uni. «Mes parents, devant le peuple des femmes, formaient un couple, réalité extraordinaire» écrit-elle dans «l’Amour, la fantasia». La femme traditionnelle arabe ne désigne son mari autrement que par le prénom usuel correspondant à «lui». Sa mère apprendra, progressivement, la langue française et aura l’audace nouveauté d’appeler son père par son prénom. Son père, en voyage, écrira à sa mère une carte postale. Cette manifestation d’amour transgressant les codes de la pudeur fera que la vanité de sa mère en est secrètement flattée. Assia étudia à l’école primaire française, puis dans une école coranique. «Dans ma première enfance, de cinq à dix ans, je vais à l’école française du village , puis en sortant, à l’école coranique […] Je fus privée de l’école coranique à dix ou onze ans, peu avant l’âge nubile. […] A onze ans, je partis en pension pour le cursus secondaire»écrit-elle.

Grâce au don d’amour du père, elle échappe ainsi à un avenir obscur, celui de l’enferment des jeunes filles nubiles. Après l’école primaire, elle fréquente le collège de Blida de 1946 à 1953, faute d’apprendre l’arabe classique, elle entame le grec ancien, le latin et l'anglais. Elle obtient le baccalauréat en 1953 puis entre en hypokhâgne au lycée Bugeaud d’Alger (lycée Emir Abdelkader). Assia DJEBAR est passionnée pour le basketball et l’athlétisme. Assia DJEBAR poursuit à Khâgne, au lycée Fénélon, à Paris. Ancienne élève de l'Ecole normale, elle a été la première algérienne à être admise, en 1955, à l'Ecole Normale Supérieure de Sèvres en France. Elle choisit, à l'âge de vingt ans lors de la publication, chez Julliard, de son premier roman «La Soif» en 1957 de prendre un pseudonyme : Assia DJEBAR, en arabe, «Assia» signifie «celle qui console, qui accompagne de sa présence» ou «la fleur immortelle», et «Djebar», intransigeance, l’un des 99 mots qualifiant la grandeur du Prophète. «Je ne m’appelle pas Assia Djebar. Quand «la Soif» est sorti, ce ne fut pas mon père qui fit scandale, mais la Directrice de Normale-Sup à Sèvres. J’étais exclue de Sèvres parce que je faisais la grève et parce qu’en plus j’écrivais. Je n’ai pas été exclue de ma société, mais de Sèvres ! Ce pseudonyme c’était un voile. Je brouillais les pistes» dit-elle.

En définitive sa contribution littéraire vise à consoler les cœurs meurtris ou les rayés de l’Histoire et dénoncer, sans pudeur ni égard pour une quelconque autorité, les bourreaux de ces derniers. Assia DJEBAR se démarque du verbe accusateur en vogue dans les milieux anticolonialistes ; elle conte à sa manière, singulière, l’altérité, la femme, l’Islam, la nuit du colonialisme, les heures sombres des deux pays qu’elle côtoie. Panser les plaies du passé, soulager les mauvaises cicatrices, libérer de l’oubli et du silence ces femmes invisibles au monde, tels sont les objectifs qu’assignent Assia DJEBAR. Ainsi, en pleine guerre de libération nationale, dans son roman «La Soif», Assia DJEBAR se singularise en désertant le champ strictement politique. Elle opte pour une «écriture d’audace et de courage» suivant une expression de Nadjib REDOUANE. Les femmes ont apporté leur contribution décisive dans cette lutte pour l’indépendance, mais celles que décrit Assia DJEBAR, dans ce roman de jeunesse, ce sont des portraits de jeunes filles algériennes soucieuses d’amour, de volupté, de dévoilement de leur corps, du désir de vivre et de jouir de la vie. A la suite de ce roman, Assia DJEBER a été présentée comme une «Françoise Sagan de l’Algérie musulmane», comme une bourgeoise. Elle aurait présenté «la caricature de la jeune fille algérienne occidentalisée» de son propre aveu. Mais Assia DJEBAR, d’une imagination fertile et d’un style vif, est déjà une écrivaine de la transgression révélant à la femme toutes ses potentialités physiques et morales, et sans fausse pudeur. «J’habite le mouvement irrépressible du corps au dehors» dit-elle. En effet, la narratrice de la «Soif», exprime un désir irrépressible d’émancipation des femmes par le langage du corps : «Il s'agit ici du mouvement du corps féminin: là se place la ligne la plus acérée de la transgression quand une société, au nom d'une tradition trahie et plombée, tente et réussit parfois, même aujourd'hui, à incarcérer ses femmes, c'est -à-dire la moitié d'elle-même. Ecrire pour moi, gardant à l'esprit cet horizon noir, c'est d'abord recréer dans la langue que j'habite le mouvement irrépressible du «corps au dehors», je dirai presque son envol»écrit-elle. Finalement, la découverte du corps, à côté de la guerre d’indépendance, est une révolution importante. Ce «corps mobile» pour Assia DJEBAR «c’est écrire pour sortir de soi, c’est la conquête de l’espace, la liberté de voir et d’être vu, l’élargissement de l’horizon, une envie de bouger, de voguer, de se dissoudre dans l’azur». Dans son deuxième roman, «Les Impatients» de 1958, Assia DJEBAR poursuit cette démarche intimiste, et explore l’intimité, les intrigues amoureuses entre jeunes, les jalousies et les rivalités entre femmes. Dalila est décidée à lutter malgré les menaces graves de l’homme jaloux. Cependant, pour Beïda CHIKI, ce roman participe «à la parole critique en mettant en scène des personnages armés d’une volonté d’épanouissement et révoltés contre la hiérarchie d’une bourgeoisie passive et sclérosée». En fait, dans ses écrits, Assia DJEBAR accorde une importance primordiale au langage du corps : «Tandis que l’homme continue à avoir quatre épouses légitimes, nous disposons de quatre langues pour exprimer notre désir, avant d’ahaner : le français pour l’écriture secrète, l’arabe pour nos soupirs vers Dieu étouffés, le libyco-berbère quand nous imaginons retrouver les plus anciennes de nos idoles mères» dit-elle. Il faut sortir de la marge et du harem en utilisant la quatrième langue celle du corps.