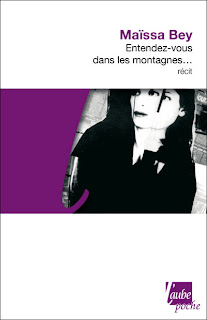

A un moment où la guerre d’Algérie

refait surface dans l’actualité, reparaît en poche (à l'Aube) Entendez-vous

dans les montagnes… de Maïssa Bey. Un récit bref et tendu dans lequel la

romancière de Sidi-Bel-Abbès, par le détour de la fiction, parvenait enfin à

arracher au silence un événement majeur de son existence : la mort de son père,

torturé et assassiné par les militaires français en 1957.

Dans le champ plus strict de la littérature,

on retiendra d’abord la parution en septembre 2009 du roman de Laurent

Mauvignier, Des hommes. Roman remarquable et remarqué qui ne

porte pas tant sur la guerre elle-même que sur les traces indélébiles qu’elle a

laissées chez ceux qui l’ont faite, côté français. (Voici quelques uns des

nombreux papiers parus sur ce roman : dans Libération,

l’Express,

le

Nouvel Obs. A noter toutefois, côté blogs, une

critique négative, que je ne partage pas, mais qui reflète une lecture

sensible et tout à fait digne d’intérêt). A la lecture du roman de

Mauvigner résonne immanquablement l’écho d’autres sales

guerres… Le Vietnam bien sûr, mais aussi certains bourbiers, comme la terrible

guerre d’indépendance de l’Angola. - dont Antonio Lobo Antunes

avait fait entendre la mémoire brisée dans l’un de ses premiers et plus

admirables romans : Le

cul de Judas.

Dans le champ plus strict de la littérature,

on retiendra d’abord la parution en septembre 2009 du roman de Laurent

Mauvignier, Des hommes. Roman remarquable et remarqué qui ne

porte pas tant sur la guerre elle-même que sur les traces indélébiles qu’elle a

laissées chez ceux qui l’ont faite, côté français. (Voici quelques uns des

nombreux papiers parus sur ce roman : dans Libération,

l’Express,

le

Nouvel Obs. A noter toutefois, côté blogs, une

critique négative, que je ne partage pas, mais qui reflète une lecture

sensible et tout à fait digne d’intérêt). A la lecture du roman de

Mauvigner résonne immanquablement l’écho d’autres sales

guerres… Le Vietnam bien sûr, mais aussi certains bourbiers, comme la terrible

guerre d’indépendance de l’Angola. - dont Antonio Lobo Antunes

avait fait entendre la mémoire brisée dans l’un de ses premiers et plus

admirables romans : Le

cul de Judas.

Ce texte occupe une place à part dans l’œuvre de l’écrivain algérienne. Maïssa Bey retisse le fil de sa propre histoire et évoque le destin de son père, torturé et exécuté à Boghari en février 1957 alors qu’elle avait quatre ans. Cet événement personnel (le supplice et l’assassinat du père) est relaté dans un cadre fictionnel (le voyage en train, la rencontre du possible bourreau). Le récit est lui-même précédé et accompagné de quelques « documents authentiques » (une photographie, un certificat de nationalité, un procès verbal d’installation, une carte postale, …), qui réinscrivent à nouveau l’histoire imaginée dans le sillage de l’histoire vécue…

Elle expliquait en 2002, dans une communication prononcée lors d’un colloque organisé à Jussieu sur « La guerre d’Algérie dans la mémoire et l’imaginaire » ce que lui avait coûté l’écriture de ce texte et le sens qu’elle accordait à cet effort.

***

La guerre d’Algérie est revenue

plusieurs fois sur la scène médiatique et littéraire ces derniers mois. Quelques

événements y ont contribué. On retiendra d’abord la résurgence de l’affaire

Maurice

Audin à l’occasion de la lettre adressée par sa fille Michèle, à

Nicolas Sarkozy le 1er janvier 2009. Dans cette lettre

la mathématicienne refuse officiellement la Légion d’Honneur que le président

annonçait un an plus tôt vouloir lui décerner pour ses travaux de recherche.

Elle justifie ce refus par le fait qu’aucune suite n’ait jamais été donnée à la

requête de sa mère, Josette Audin, qui réclamait de ce même

président, dans une

lettre ouverte, que la vérité soit enfin faite sur la disparition de son

mari. Maurice Audin, arrêté par les paras français en juin 1957

pour ses positions de soutien à la cause indépendantiste algérienne n’a jamais

été revu vivant. Une version officielle établit l’évasion alors que différents

témoignages attestent d’une fin plus funeste entre les mains des militaires

français. Occasion de relire l’ouvrage consacré à cette affaire par Pierre

Vidal-Naquet, membre actif du Comité Audin, qui n’eut de cesse de

traquer le déni de justice derrière l’écran de la raison d’Etat.

Autre événement récent : la cour européenne des

droits de l’homme dénonçait, le 15 janvier dernier, la décision par laquelle la

justice française avait condamné Paul Aussaresses et les

éditeurs de son ouvrage Services spéciaux Algérie

1955-1957, publié en 2002, pour « délit d’apologie de crimes de guerre

». Décision saluée par les uns et critiquée par les autres, qui fut certes

l’occasion de remettre en débat la question de la liberté d’expression, mais

aussi de revenir sur les méthodes de l’armée française durant la guerre

d’Algérie, sur le conflit du Droit et de la Raison d’Etat et sur la permanence

de la non reconnaissance par nos dirigeants (d’hier et d’aujourd’hui) du recours

institué à la torture durant cette période. Entre autres piqûres de rappel sur

ce dernier point, on pourra lire ici un

article récent d’ Henri Alleg.

Du côté des émulations médiatico-littéraires,

la commémoration du cinquantième anniversaire de la mort d’ Albert

Camus a également été l’occasion de revenir, à travers une série

d’hommages mais aussi de réserves et de critiques (voir notre

post sur un article d’ Omar Merzoug paru dans la Quinzaine

littéraire), sur l’un des épisodes les plus sensibles et les moins digestes de

l’histoire de notre pays.

Dans le champ plus strict de la littérature,

on retiendra d’abord la parution en septembre 2009 du roman de Laurent

Mauvignier, Des hommes. Roman remarquable et remarqué qui ne

porte pas tant sur la guerre elle-même que sur les traces indélébiles qu’elle a

laissées chez ceux qui l’ont faite, côté français. (Voici quelques uns des

nombreux papiers parus sur ce roman : dans Libération,

l’Express,

le

Nouvel Obs. A noter toutefois, côté blogs, une

critique négative, que je ne partage pas, mais qui reflète une lecture

sensible et tout à fait digne d’intérêt). A la lecture du roman de

Mauvigner résonne immanquablement l’écho d’autres sales

guerres… Le Vietnam bien sûr, mais aussi certains bourbiers, comme la terrible

guerre d’indépendance de l’Angola. - dont Antonio Lobo Antunes

avait fait entendre la mémoire brisée dans l’un de ses premiers et plus

admirables romans : Le

cul de Judas.

Dans le champ plus strict de la littérature,

on retiendra d’abord la parution en septembre 2009 du roman de Laurent

Mauvignier, Des hommes. Roman remarquable et remarqué qui ne

porte pas tant sur la guerre elle-même que sur les traces indélébiles qu’elle a

laissées chez ceux qui l’ont faite, côté français. (Voici quelques uns des

nombreux papiers parus sur ce roman : dans Libération,

l’Express,

le

Nouvel Obs. A noter toutefois, côté blogs, une

critique négative, que je ne partage pas, mais qui reflète une lecture

sensible et tout à fait digne d’intérêt). A la lecture du roman de

Mauvigner résonne immanquablement l’écho d’autres sales

guerres… Le Vietnam bien sûr, mais aussi certains bourbiers, comme la terrible

guerre d’indépendance de l’Angola. - dont Antonio Lobo Antunes

avait fait entendre la mémoire brisée dans l’un de ses premiers et plus

admirables romans : Le

cul de Judas. C’est

au milieu de ces regards croisés sur l’Algérie et le souvenir douloureux ou

obturé de la guerre que reparaît donc, en édition de poche, un court récit de

Maïssa Bey : Entendez-vous dans les montagnes… Ce

texte, initialement publié en 2002, met en scène trois personnages liés

directement ou indirectement à la guerre d’Algérie : la narratrice, une

algérienne installée en France afin d’échapper à la montée du terrorisme

islamiste des années 90 ; un médecin à la retraite, ancien appelé d’Algérie et

qui garde une certaine nostalgie de ce pays ; une jeune fille issue d’une

famille de Pieds-Noirs rapatriés qui ne récolte que silence autour d’elle

lorsqu’elle demande aux siens des détails sur cette période. Le récit s’étend

sur la durée d’un voyage en train jusqu’à Marseille dans le cadre d’un

compartiment instituant un huis-clos où vont ressurgir les démons du passé. La

femme, d’humeur solitaire, parcourt un livre qui la transporte dans le maquis

algérien tout en observant de temps à autre le passager assis en face d’elle.

Celui-ci engage bientôt la conversation, sans se douter de l’imprudence qu’il

commet. Au fil des échanges, l’homme découvre qu’elle est originaire de la

région et du village où il a effectué son service militaire. Mais cette

coïncidence achoppe bientôt sur une pierre tranchante : le père de la narratrice

a été torturé et exécuté en 1957 dans le village même et à la même période où

l’homme du compartiment occupait ses fonctions militaires. Impossible d’ignorer

alors, en toute banalité et en toute horreur, le rôle qu’il y a nécessairement

joué.

Le récit de Maïssa Bey se tend lentement comme

un arc jusqu’à ce point de basculement et de non retour qui confronte le présent

au visage du passé. La vie pourtant continue, le train entre en gare et les

voyageurs se séparent. Les dix dernières lignes de ce récit, qui pour celles-là

seules mériterait d’être lu, inventent une chute d’une grande sobriété et d’une

force rare où l’aveu du voyageur prend la forme la plus digne et la plus

inattendue qui soit.

Pourtant, s’il n’est pas dicté par la rancœur

ni par un désir de vengeance, ce livre n’est pas non plus celui du pardon. Il

s’attache plutôt à détecter ce qu’il y a d’humain dans tout bourreau et donc

d’inhumain dans l’homme :

« Elle se dit que rien ne ressemble à ses

rêves d’enfant, que les bourreaux ont des visages d’homme, elle en est sûre

maintenant, ils ont des mains d’homme, parfois même des réactions d’homme et

rien ne permet de les distinguer des autres. Et cette idée la terrifie un peu

plus. »

Ce texte occupe une place à part dans l’œuvre de l’écrivain algérienne. Maïssa Bey retisse le fil de sa propre histoire et évoque le destin de son père, torturé et exécuté à Boghari en février 1957 alors qu’elle avait quatre ans. Cet événement personnel (le supplice et l’assassinat du père) est relaté dans un cadre fictionnel (le voyage en train, la rencontre du possible bourreau). Le récit est lui-même précédé et accompagné de quelques « documents authentiques » (une photographie, un certificat de nationalité, un procès verbal d’installation, une carte postale, …), qui réinscrivent à nouveau l’histoire imaginée dans le sillage de l’histoire vécue…

Entendez-vous dans les montagnes…

relève donc de l’autofiction, catégorie narrative qui a fait couler beaucoup

d’encre depuis l’invention du terme par Serge Doubrovsky… (pour

quelques synthèses sur la question voir ici

et ici). Au-delà

des débats et des agacements

que le recours à l'écriture autofictionnelle a pu également susciter ces

dernières années, le récit de Maïssa Bey porte la trace d’un

choix profond, indifférent à l’air du temps. Le choix d’une voie pour dire ce

qui n’aurait pu être dit autrement.

Elle expliquait en 2002, dans une communication prononcée lors d’un colloque organisé à Jussieu sur « La guerre d’Algérie dans la mémoire et l’imaginaire » ce que lui avait coûté l’écriture de ce texte et le sens qu’elle accordait à cet effort.

« Il m’a fallu deux ans pour écrire un

texte de 70 pages environ. Toute une vie de femme avant d’affronter mes

blessures d’enfant. Le temps de la résilience. Combien de temps faudra-t-il

encore pour que l’on puisse accepter de poser notre regard sur toutes les

cicatrices de toutes les blessures, infligées ou subies pour que jamais elles ne

puissent s’ouvrir à nouveau ? »*

Le ton de cette dernière question invite à un travail de mémoire qui dépasse le seul cadre de la mémoire individuelle. On peut y entendre un appel à ce courage politique qui fait encore terriblement défaut à ceux qui nous gouvernent.

.

http://la-marche-aux-pages.blogspot.com/2010/02/maissa-bey-question-de-memoire.html

Les commentaires récents