Son réveil au camp des goumiers est possible car elle exerce son métier sous son costume de cavalier arabe qu’elle porte toujours. En ethnologue qui ne se nomme pas, elle traduit les chants des goumiers, comme elle le fera plus loin des mélopées entendues les soirs de Ramadan. Certains de ses relevés ont pu lui servir pour des nouvelles ; d’autres auraient pu être la matière première de textes futurs : « En passant par Aflou, dans le Djebel Amour, je recueillis quelques sujets de contes, et je fus vivement frappée par le caractère de la belle population industrieuse et forte de cette région où s’est conservée l’art du tapis (…) Le siège de Taghit, raconté par un rhapsode arabe, passionnait l’auditoire d’un café maure ». Elle passe sans heurt du portrait du légionnaire qui lit la Bible à la description de la salle longue du maître de la zaouïa. Elle sait aussi évoquer, en un tableau saisissant, les conditions de vie de la communauté juive de Figuig ou de Kenadsa.

Isabelle Eberhardt a une grande attention aux types nationaux, aux types ethniques, nous faisant découvrir la sorte de « Babel » qu’est l’armée coloniale ; quand elle aborde la description des esclaves noirs, elle nous laisse assez perplexe sur l’ambiguïté de ses propos. Elle décrit aussi dans ses articles le fonctionnement d’une « théocratie saharienne », une fumerie de kif, la danse des négresses « au corps mince et souple ». On a, sans aucun doute, pour cette époque – 1903 – un reportage inédit sur le Sud-Oranais. Le côté inestimable, c’est que son don d’écriture est nourri par une implication dans ces lieux qu’elle visite, partageant le quotidien des êtres qu’elle côtoie.

Un autre aspect passionnant à découvrir en lisant les textes de l’écrivaine elle-même et pas seulement ses biographes, c’est la fascination que l’islam a exercé sur elle. Attirée dès sa jeunesse par l’islam, on ne connaît pas la date exacte de sa conversion. Ce qui semble certain, c’est que c’est à El Oued en 1900 – une des années les plus heureuses de sa courte vie –, qu’elle est devenue « Khouan » (membre) d’une des confréries religieuses les plus fermées de l’époque, la Quadriya. Sa connaissance du Coran lui a attiré l’estime des marabouts, en particulier celle de Sidi Hussein ben Brahim, chef religieux de la zaouïa de Guemar, qu’elle fréquente assidûment. Une de ses critiques précise : « Elle est bientôt initiée à la mystique soufie, à laquelle sa nature la prédisposait déjà, initiation qui contribuera largement à l’attitude de plus en plus contemplative, religieuse d’Isabelle. Désormais, elle cherchera cette « unité avec Dieu », but ultime du soufi, quête qui ne va pas toutefois sans contradictions chez la jeune femme » dans la lutte entre son besoin d’ascèse et sa sensualité, contradictions dans lesquelles elle se débat et qu’elle exprime dans ses Journaliers : « C’est l’aube, l’heure radieuse entre toutes au désert. Je m’éveille au murmure grave des mokhazni qui prient dehors, baignés dans la lueur irisée du jour levant ». L’islam qu’Isabelle vit avec volupté, est étroitement lié au soufisme et au nomadisme qu’elle a choisi comme constante de sa vie : « O volupté des logis de hasard où, insouciant, seul, ignoré de tous, on s’hallucine ? Ombre amie des ports provisoires, des haltes longues sur la route ensoleillée du vagabond libre ! Douceur infinie des rêves quintessenciés, dans les abîmes de silence, aux pays d’islam ! ». A Djenan ed dar, elle mesure son « noir cafard » à l’immensité du désert et retrouve ce qu’elle semble chercher : « Et là, au tournant, brusquement, tout change. C’est l’espace sans bornes, aux lignes douces imprécises, ne s’imposant pas à l’œil, fuyant vers les inconnus de lumière ». Elle a une admiration certaine pour les mokhazni car « de tous les soldats musulmans que la France recrute en Algérie, (ils sont) ceux qui demeurent les plus intacts, conservant sous le burnous bleu leurs mœurs traditionnelles. Ils restent aussi très attachés à la foi musulmane, à l’encontre de la plupart des tirailleurs et de beaucoup de spahis ». Lorsqu’elle rencontre des Figuiguiens, elle note : « Ils passèrent devant mon compagnon en burnous bleu et moi et nous jetèrent distraitement le salut de paix qui est comme le mot d’ordre de l’islam, le signe de solidarité et de fraternité entre tous les musulmans, des confins de la Chine aux bords de l’Atlantique, des rivages du Bosphore aux barres du Sénégal. En regardant ces hommes marcher dans la vallée, je compris plus intimement que jamais l’âme de l’islam, et je la sentis vibrer en moi. Je goûtai, dans l’âpreté splendide du décor, la résignation, le rêve très vague, l’insouciance profonde des choses de la vie et de la mort ».

Elle sait rendre, avec une sensibilité extrême les soirs de Ramadan et lorsqu’elle s’introduit dans son texte, c’est toujours avec discrétion mais en laissant entendre une longue familiarité avec ce rite musulman. Mais ce à quoi elle revient toujours comme dans un texte évoquant Oujda, le 27 mars 1904, c’est la conjonction islam/mort/éternité : « Dans une chambre antique, je m’étends sur un tapis et je m’endors. Comme en rêve, dans un demi-sommeil, j’entends une voix indistincte d’abord qui monte du silence angoissant d’Oujda enfin apaisée. La voix monte, monte, s’élevant en des sonorités claires de hautbois, pour finir en une plainte douce, mourante, en un soupir : ce sont des Aïssaouah qui prient et psalmodient leur dikr dans la sérénité pudique de la nuit, cachant la pourriture des choses, et la déchéance des êtres.

Et là encore, c’est, comme au coucher du soleil, une impression de paix immense, d’immobilité, une impression intense de vieil Islam indifférent devant la mort, insoucieux des ruines, poursuivant à travers ces siècles de guerre et de sang son grand rêve serein d’éternité ». C’est dans Sud Oranais aussi qu’on trouve le récit très épuré, puisque jamais la narratrice ne donne ses vraies motivations, des semaines qu’elle va passer à la zaouïa de Kenadsa, lieu d’enseignement de la confrérie des Zianya. Une de ses éditrices écrit : « le cheikh de la confrérie accepte Si Mahmoud il sait pourtant qu’il s’agit d’une femme, mais il respecte sa « demande » et sa connaissance de l’arabe et du Coran. Pendant plusieurs semaines, Mahmoud se consacre à son expérience intérieure, « dans l’ombre chaude de l’islam ». Quelque chose va lâcher en elle, qui l’emporte au-delà des limites du corps et de la sensation. Quelque chose d’indicible ».

Il est vraisemblable qu’elle retrouve là tout ce qu’elle cherche de son rêve d’islam, de son rêve de dépouillement matériel et spirituel, loin des bruits du monde et dans la vie la plus humble possible. Elle a véritablement acquis l’esprit de « soumission » qui est le sens même du mot islam. En même temps cette expérience est bien un témoignage exceptionnel sur l’une des dernières anciennes théocraties sahariennes.

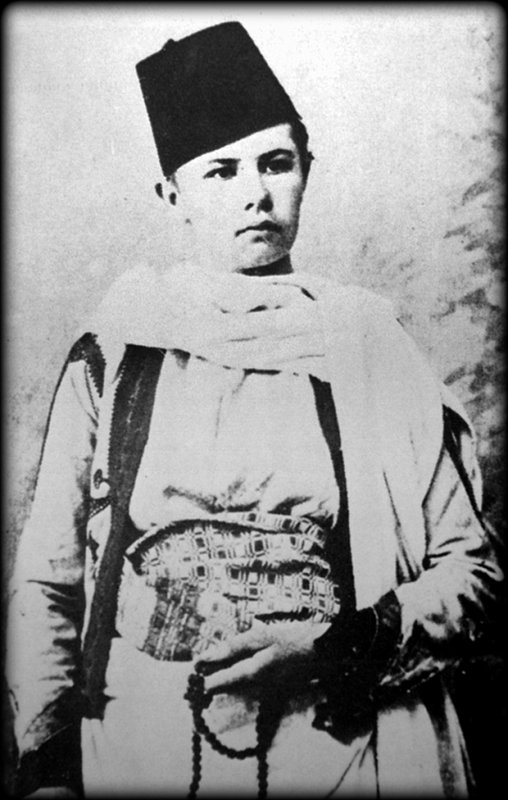

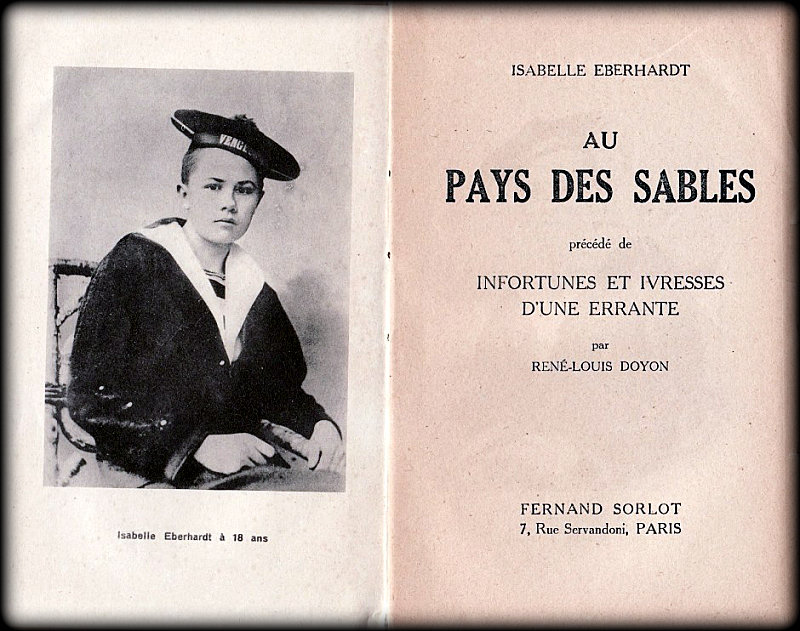

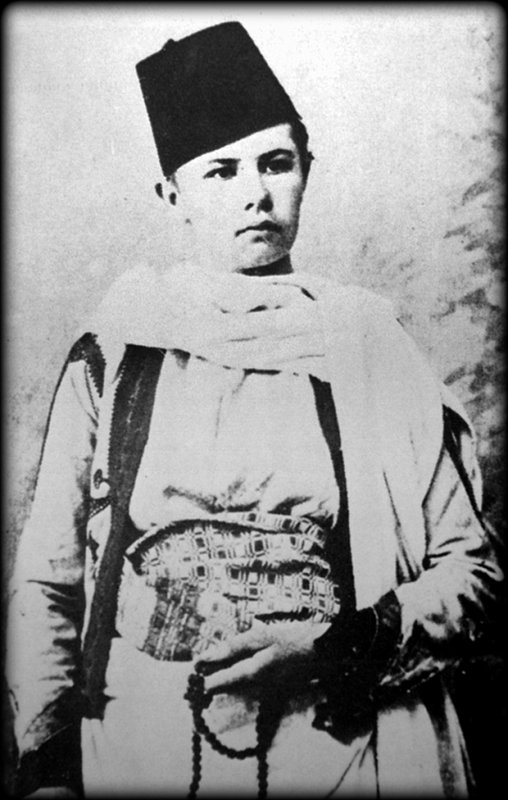

Le dernier point sur lequel nous voudrions nous attarder est celui de son usage du masculin, dans ses écrits et dans sa vie. L’image qui vient immédiatement à l’esprit est celle de l’apparence masculine « arabe » qui fut la sienne durant sa courte vie. Elle s’est véritablement transformée en « cliché » au mauvais sens du terme faisant écran à sa quête véritable dont nous venons de donner une idée. Aventurière au sens noble du terme, elle est loin d’être la première femme à adopter le costume masculin ; ce qui est plus original est d’adopter le costume oriental ou arabe mais il correspond au pays qu’elle a choisi.

Le début du « Premier journalier » commence ainsi et indique que cet « habillement » est conjointement un « habillage » de l’énonciation :

« Cagliari, le 1er janvier 1900.

Je suis seul, assis en face de l’immensité grise de la mer murmurante… Je suis seul… seul comme je l’ai toujours été partout, comme je le serai toujours à travers le grand Univers charmeur et décevant, seul, avec, derrière moi, tout un monde d’espérances déçues, d’illusions mortes et de souvenirs de jour en jour plus lointains, devenus presque irréels.

Je suis seul, et je rêve… »

Sa volonté de s’écrire au masculin est fréquente mais non systématique et ouvre des questions passionnantes sur sa position existentielle, sociale et religieuse. Femme, oui mais femme masquée en homme, pour quelle raison ? Est-ce un refus de sa féminité, refus d’un certain statut des femmes, dans sa culture d’origine et dans sa culture d’élection ? Ici aussi beaucoup de textes pourraient être choisis, comme Journaliers, Au pays des sables et Sud Oranais mais aussi ses fictions, des nouvelles ou son roman inachevé Trimardeur.

Tous ces déplacements, elle les fait habillée (et non déguisée) en homme, en cavalier arabe. Au début, elle avait adopté une tenue masculine citadine tunisienne puis très vite, elle adopta l’habillement du grand sud. Cette apparence qui lui a permis d’aller partout où elle le voulait, lui valut beaucoup d’attaques et de médisances dans le milieu colonial. Le séjour à Ténès où elle dût essuyer une campagne de dénigrement et de harcèlement particulièrement féroce, a laissé un document qu’il faut citer en son intégralité pour comprendre quelle haine pouvait susciter ce « jeu » sur les marques sexuées.

Un rédacteur de L’Union Républicaine, journal à la solde du clan qui avait décidé de la campagne contre Isabelle Eberhardt et d’autres de ses amis au moment d’une élection, en mai 1903, écrit : « Une dame masquée. Un aimable échantillon du sexe auquel nous devons la Belle Fatma et Louise Michel a daigné, d’une plume légère, effleurer dans Le Turco, L’Union Républicaine.

Cette douce créature prétend constater que nous n’avons pas répondu à une lettre de sa blanche main à notre adresse, et nous fournit, en vingt lignes, cent sujets de gaieté.

Elle signe madame Mahmoud Saadi, rue d’Orléansville, Ténès, s’adjoint comme renfort, une demoiselle Eberhardt.

Or, nous avions été mis, par épître recommandée – oui, ma chère -, en demeure de fournir des explications à une dame Ehnni, villa Bellevue, Mustapha, prise en tant que rédactrice – en réalité directrice de L’Akhbar.

Quel lien de parenté unit madame Mahmoud, du Turco, madame Ehnni, de L’Akhbar, mademoiselle Eberhardt, de La Dépêche ?… Y a-t-il là une réédition du mystère de la Sainte Trinité ? Et lorsqu’une madame Ehnni nous écrit de Mustapha, que devons-nous à madame Mahmoud, de Ténès ?

Nous avons souvent rencontré dans les bureaux de l’imprimerie Zamith, la cigarette aux lèvres, un jeune indigène, imberbe, au front rasé, portant un manteau noir fièrement relevé sur l’épaule et faisant sonner de superbes bottes rouges (il s’appelle Mahmoud, nous déclara M. Barrucand, au début de L’Akhbar. C’est mon domestique).

Ce domestique est-il un collaborateur, ce jeune homme est-il une femme, est-ce une demoiselle ou une dame, cette dame s’appelle-t-elle madame Mahmoud ou madame Ehnni ? Habite-t-elle Orléansville ou Mustapha ? Cruelle, ô très cruelle énigme !

Comme il n’est pas d’usage de confier à la poste des lettres à la suscription ainsi libellée : Monsieur X…, mademoiselle Y…, ou madame Z…, quelque part ! nous rendrons raison au sphinx qui nous occupe dès qu’il nous aura appris son adresse véritable, son sexe, son nom légal.

Entre Mahmoud, Ehnni et Eberhardt, entre un homme et une femme, entre une dame et une demoiselle, entre Ténès et Mustapha, il y a vraiment trop de différence et de distance pour nous contenter d’à peu près ».

Aujourd’hui où l’on connaît bien les différents pseudonymes de l’écrivaine et le nom qu’elle s’était donné dans sa vie algérienne et que ceux qui la côtoyaient lui donnaient volontiers, on mesure, par un tel article, le degré de violence et de malveillance qu’elle pouvait soulever et comment, pour l’attaquer, on s’en prenait à cette oscillation intolérable entre le masculin et le féminin.

.Parfois, au contraire, cette apparence masculine intriguait, fascinait. Robert Randau rapporte les souvenirs de Fernand Carayol, fonctionnaire à la Commune mixte et qui se souvenait très bien de l’arrivée du couple à Ténès, le soir du 7 juillet 1902 : « Mon interlocuteur avait gardé dans sa mémoire le spectacle de l’arrivée en 1902, un soir, de la jeune Russe, à l’Hôtel des Arts, dont il était l’un des pensionnaires. Elle descendit de la diligence à cinq chevaux, qui reliait chaque jour Orléansville à Ténès. Vers 19 heures, il se trouvait à table avec ses commensaux (…) quand un couple d’indigènes proprement vêtu traversa la salle. Quelqu’un remarqua, en voyant que l’un de ces voyageurs était imberbe et avait les mains fines : « Tiens, on dirait une femme ». Et la bonne qui servait murmura : » Oui, c’est une femme, mais elle s’est inscrite au bureau sous le nom de Si Mahmoud ». Ils apprirent de la sorte qu’elle était l’héroïne de ce drame du Sud Algérien dont ils avaient lu naguère les péripéties dans les quotidiens ».

En avril 1903, des journalistes furent invités à une réception lors de la visite du Président de la République Loubet en Algérie. Avec Barrucand, Isabelle Eberhardt fut parmi les convives : « Sa présence parmi ceux-ci, dans son élégant costume de cavalier arabe, suscita un vif mouvement de curiosité chez les reporters qui l’entouraient ; ils l’accablaient de questions dont la plupart étaient saugrenues. Elle souhaita de mettre fin aux légendes épiques imaginées déjà par les publicistes eux-mêmes, ardents à informer le lecteur ébaubi de l’existence à Alger d’un confrère musulman appartenant au beau sexe et vêtu en indigène. Elle refusa d’être considérée en héroïne de roman-feuilleton, échappée à une tentative d’assassinat dans un désert perfide ; elle rédigea une lettre-notice sur sa vie et ses aventures, document qui fut inséré dans La Petite Gironde du 23 avril 1903 ».

Dernier portrait cité, cette fois par elle-même, dans une lettre à son frère Augustin, en 1900 : « D’ici quelques jours, mon cheikh, Si Mohammed El Hachemi, frère du Naïb, et l’esprit le plus prodigieux que j’aie jamais rencontré, sera à Touggourt. Nous irons l’y chercher, Slimène et moi. La poudre parlera, au jour de l’arrivée du grand marabout et les chevaux galoperont dans la plaine de Tèksébet, sous El Oued ! Parmi les cavaliers, tu en verrais un, monté sur un fougueux petit alezan doré… Le cavalier, vêtu de gandouras et de burnous blancs, d’un haut turban blanc à voile, portant à son cou le chapelet noir des Kadria, la main droite bandée avec un mouchoir rouge pour mieux tenir les brides, ce sera Mahmoud Saadi, fils adoptif du grand Cheikh blanc, fils de Sidi Brahim ».

C’est enfin son mari qui « décodera », de la manière la plus simple, ce jeu sur les identités de genres. Il vient se présenter à R. Randau en sa qualité de Khodja de la Commune Mixte, nouvellement nommé et présente ainsi Isabelle : « Je vous présente Si Mahmoud Saadi (…) C’est là son nom de guerre ; en réalité il s’agit de Mme. Ehnni, ma femme ».

.

S’habiller autrement est le prix d’une liberté. Isabelle est à Alger, le 23 juillet 1900 et note dans son « Journalier » : « Après une station très courte avec Eugène dans ma chambre, lui parti, je suis allé, seul, à la découverte. Mais mon chapeau me gênait, me retranchant de la vie musulmane.

Alors, je suis rentré, et, ayant mis mon fez, je suis ressorti et je suis allé, avec Ahmed, le domestique, d’abord à la djemaâ el-Kebira…(…) Salué l’oukil de la mosquée (…) Soupe chez El-Hadj-Mohammed, au coin de la rue Jénina. Là, ressenti intensément la joie du retour, la joie d’être de nouveau là, sur cette terre d’Afrique à laquelle m’attachent non seulement les meilleurs souvenirs de ma vie, mais encore cette attirance singulière, ressentie avant de l’avoir vue, jadis, à la Villa monotone. J’étais heureux, là, à cette table de gargote… Indéfinissable sensation, irressentie où que ce soit ailleurs qu’en Afrique ». Il est bien évident qu’en costume européen et plus encore en costume féminin, Isabelle Eberhardt n’aurait pu faire ce qu’elle nous décrit là et qui lui est indispensable.

Son second long reportage, Sud Oranais, dont le manuscrit a été retrouvé dans la boue de l’inondation d’Aïn Sefra où elle a trouvé la mort en octobre 1904, souligne aussi combien l’allure masculine protège et permet de vivre comme on entend vivre. Plus encore que dans Au pays des sables, le contrat qui lit I. Eberhardt à son journal et à ses lecteurs et la connaissance qu’ils ont de son « originalité » sont sensibles. Aussi, les passages où elle se confie sont, en règle générale au féminin. Combien de fois, ne trouve-t-on pas : « j’étais assise… j’étais seule… », ou « j’étais accoudée au petit mur… », alors que, lorsqu’elle se met en scène, c’est au masculin ou pour souligner l’ambiguïté qu’elle provoque chez ceux qui ne sont pas au courant. Ainsi, lorsqu’elle arrive à Hadjerath M’guil, « le chef de poste, un capitaine de la Légion, me regarde, stupéfait. Il ne comprend pas du tout le rapport qu’il peut y avoir entre ma carte de femme journaliste et le tout jeune Arabe qui la lui tend. Nous finissons cependant par nous expliquer».

On la voit ainsi passer très aisément de sa qualité de « reporter de guerre » à celle, essentielle, de « reporter du Sud » dont le pouvoir de pénétration est accru grâce à son statut de musulman. Lorsqu’elle rend compte de sa visite à un marabout de la région où aucun officier n’est rentré, aucun chrétien, elle précise : « Moi, musulmane, on m’y mène, car Sidi Slimane est le grand guérisseur des malades ». Cela donne évidemment un très beau « papier » inédit de journaliste.

Cette ambivalence féminin/masculin parcourt l’ensemble de Sud Oranais. Elle se campe au milieu des hommes car ils la prennent pour l’un d’eux ; ainsi, aucun doute sur le côté de la tente où elle dort ni au sens qu’il faut entendre pour l’adverbe « fraternellement » : « Il fait chaud, sous la tente, dans l’entassement des hommes à demi couchés, accoudés sur les genoux ou sur l’épaule du voisin, fraternellement.

Dans l’autre moitié de la tente, derrière les tentures aux somptueux reflets de laine pourpre, ce sont des frôlements de femmes et des chuchotements qui intriguent vivement mon compagnon. Pourtant, il s’efforce de rester impassible et de ne rien remarquer de ce qui révèle le voisinage des femmes ».

Dans un texte suivant, « Les Marabouts », après avoir décrit et suggéré l’ambiance entre fumeurs de kif où elle s’intègre au « nous », elle se lance dans une de ses grandes envolées lyriques, à nouveau au masculin car ce qu’elle revendique, elle n’a pu le vivre qu’avec le masque de l’autre sexe. Le dernier soir qu’elle passe avec les spahis, soir de ramadan, ils lui demandent avec insistance de rester : « Ils savaient bien, par tant d’indiscrétions européennes, que Si Mahmoud était une femme. Mais, avec la belle discrétion arabe, ils se disaient que cela ne les regardait pas, qu’il eût été malséant d’y faire allusion, et ils continuaient à me traiter comme aux premiers jours, en camarade lettré et un peu supérieur ».

La seconde partie de Sud Oranais est plus tardive et porte sur le printemps et l’été 1904 qu’Isabelle Eberhardt y a passé, d’Aïn Sefra à Kenadsa. Les notations personnelles sont masculines : « j’étais heureux (…) joyeux » ; souvent malicieuses, comme lorsqu’elle rapporte ces propos de légionnaires : « Il est girond, le petit spahi… ». Lors de sa retraite à la zaouïa de Kenadsa, l’ambivalence est vitale pour son projet et sa restitution littéraire, en apparence toute masculine, en confidence, féminine : « Mon guide leur répète ce que Kaddour ou Barka lui a dit que je suis Si Mahmoud ould Ali, jeune lettré tunisien qui voyage de zaouïa en zaouïa pour s’instruire ».

Après son acceptation, elle se confie : « je suis seule » mais dans tous les rapports avec les autres, elle est nécessairement un jeune taleb. Et quand il s’agit de changer une fois encore son costume – on peut supposer que ce n’est pas pour déplaire à Isabelle…–, c’est pour passer du costume « algérien » mal vu dans la palmeraie de Kenadsa, au costume marocain : « En effet, les Marocains abhorrent les Algériens, qu’ils considèrent comme des renégats » et elle développe cette information à partir de ses propres convictions : « Et voilà que ce soir, pour sortir, je me suis transformée en Marocain, quittant le lourd harnachement des cavaliers algériens pour la légère djellaba blanche, les savates jaunes qu’on chausse sur les pieds nus, et le petit turban blanc sans voile, roulé en auréole autour d’une chechiya ».

Lorsqu’elle est parfois effrayée par sa solitude, surtout après ces accès de fièvre qui l’obligeront à retourner à Aïn Sefra, elle restitue cela par un passage où s’entremêlent féminin, pour dire ses angoisses concrètes : « j’étais seule, seule dans ce coin perdu de la terre marocaine… » et masculin, pour dépasser cet état contingent vers une sorte de vérité d’ordre général : « Etre seul, c’est être libre, et la liberté était le seul bonheur nécessaire à ma nature. Alors je me dis que ma solitude était un bien ».

On voit donc, dans ce double reportage qu’est Sud Oranais, combien le costume et le comportement – Isabelle a toute une gestuelle masculine et des habitudes musulmanes –, sont liés à la manière de s’énoncer au masculin ou au féminin en une oscillation intéressante. Le 15 août 1901 à Marseille, dans un état particulièrement désespéré, elle écrit, à quelques lignes de distance : « M’en aller, vagabond et libre, comme je l’étais avant même au prix de n’importe quelle souffrance nouvelles ! (…) m’embarquer humble et inconnue et fuir, fuir enfin pour toujours (…) Certes, je ne suis venue ici que pour pleurer, pour regretter, pour me débattre dans l’obscurité et ses angoisses, pour souffrir, pour être prisonnière ! A quand le départ radieux ? »

Dans Au pays des sables, brèves inspirées de son premier long séjour au Sahara, en 1902, on retrouve cette même variation d’un genre à l’autre. Comme ces textes sont plutôt des nouvelles journalistiques qui ont été publiées dans la presse algéroise et métropolitaine, on peut penser que le jeu est en partie de la séduction et du mystère vis-à-vis des lecteurs, plus conscient que dans ses écrits intimes. Dans le premier texte qui a donné son titre à l’ensemble, la journaliste transmet son amour de l’âme du désert, d’autant qu’elle écrit alors qu’elle est éloignée de sa « patrie d’élection » et dans son « souvenir nostalgique d’exilé ». Le texte suivant évoque un morceau haut en couleurs et pittoresque de la littérature exotique dont Isabelle Eberhardt se tire bien car elle n’est pas simple observatrice mais « acteur » et donc percevant des détails qu’un œil extérieur ne verrait pas. Dans ce « reportage », elle privilégie le « nous » qui masque la différence sexuelle au profit du masculin et qui, en même temps, s’accorde avec son besoin d’intégration, au cœur de sa quête. Elle privilégie aussi les verbes actifs qui dispensent du participe passé et de ses fameux accords. Une seule phrase laisse « voir » sa présence, au masculin, dans une activité impensable pour une femme :

« Toute la folie contenue, toute l’épouvante aussi des chevaux se donnent enfin libre cours, et ils fuient, ils fuient comme s’ils ne devaient plus s’arrêter jamais. L’ivresse de toutes ces âmes violentes et sincères m’a gagné, et, comme les autres cavaliers, j’achève de me griser dans la course folle ».

Le troisième texte, « Soir de ramadan » est très intéressant car évoquant, avec beaucoup de retenue, les premiers temps d’amour avec Slimène, il est entièrement au féminin : « où j’étais allée me perdre un matin » – « Et moi, mélancoliquement, je prolongeais mon jeûne, fascinée par le spectacle unique d’El Oued » – « Là, sur cette pierre, j’étais assise, un soir déjà obscur » et plus loin : « C’est aussi de cette tranquille demeure de Salah ben Feliba qu’après la nuit folle du vingt-huit janvier, passée en des caresses furieuses de part et d’autre et qui fut la dernière que j’étais destinée à passer sous mon toit, je partis, mélancolique, me sachant déjà exilée, mais bien calme, pour la sinistre Behima ».

Il semble qu’ici le masculin vise à renforcer toute la crédibilité de l’informateur qu’est la journaliste aux yeux de son lecteur et à obtenir une information inédite. Mais, en même temps, la journaliste s’affirme comme reconnue par ceux qu’elle veut siens ; ce que confirme bien la fin de l’histoire que le nomade lui a confiée : « Nous nous étions roulés dans nos burnous (…) lui, le nomade (…) moi, la solitaire, que son idylle avait bercée ».

Dans le choix même des personnages de ses fictions et reportages, nés de sa vie ou de ses rencontres, les personnages qui « collent » le plus à ce qu’elle était et à ce à quoi elle aspirait sont des hommes. Trois exemples peuvent en être donnés : le héros de son roman, Trimardeur ; « Le Major » et « L’Anarchiste » d’Au pays des sables. Il s’agit, à chaque fois, de jeunes hommes idéalistes, russes ou français, Dmitri Orschanow, Jacques le major et Andreï Antonoff. Le premier fait tout un parcours de sa Russie natale au port de Marseille, les deux autres pour d’autres raisons mais comme lui, se retrouvent en Algérie. Ils découvrent une autre vie dans ce pays mais leur sympathie pour le peuple arabe les met au ban de leur société et ils repartent ou meurent. Certains de ces personnages sont plus proches que d’autres de l’écrivaine mais la ligne majeure est toujours celle du difficile passage entre deux civilisations et deux cultures non du fait de l’individu mais du fait de l’étroitesse d’esprit des sociétés.

Si Isabelle Eberhardt peint plus volontiers et avec une grande connaissance et familiarité les milieux masculins, les seuls qu’elle ait vraiment connus, son œuvre est également traversée de portraits ou de silhouettes féminines, en trois constantes. Les Françaises ou Européennes de la colonie sont brocardées et tournées en ridicule, particulièrement au moment du procès, de ses séjours à Marseille et des écrits à Ténès puisque c’est alors qu’elle les a le plus côtoyées. Les Algériennes sont vues et « croquées », rarement individualisées, avec la commisération et la sympathie qui caractérisent son regard dès qu’elle observe et décrit le peuple colonisé. Elle voit leur gloire, elle voit aussi leur misère. Elle admire leur port, même avec des guenilles mais elle ne donne pas dans l’exotisme facile, sachant combien cela est faux. Elle sait aussi être acerbe. Mais son écriture de prédilection lorsqu’elle évoque plus longuement et positivement des femmes est pour des marginales ou des exceptionnelles. Les portraits de prostituées sont d’une grande humanité et sont très nombreux, ce qui s’explique aussi par le mode de vie d’Isabelle Eberhardt. C’est un milieu qu’elle a côtoyé et dont on peut penser qu’il la fascinait à cause de l’hypocrisie de sa mise à l’écart.

Les femmes exceptionnelles, ce sont les maraboutes. Ainsi cette brève consacrée à Lella Khaddoudja dans Sud Oranais, belle histoire que lui conte Ba Mahmadou et à partir de laquelle, elle rêve : « A mon tour je me mets à rêver à cette Lella Khaddoudja inconnue, et qui a sans doute une âme un peu aventureuse, puisqu’elle a rompu, de sa propre volonté, avec la routine somnolente de la vie cloîtrée de ses pareilles, pour aller ailleurs recommencer une existence nouvelle, sous un autre ciel. Que s’est-il passé dans le cœur de cette maraboute voyageuse ? » Celle qui se détache est, bien sûr, Lella Zeyneb de la zaouïa d’El-Hamel à Bou-Saada et qu’elle évoque dans ses Journaliers : si elle brille par l’absence de son portrait, elle illumine la vie d’Isabelle par son enseignement sur lequel celle-ci reste très discrète : « De ce voyage, rapide comme un rêve, de Bou-Saada, je suis revenue plus forte, guérie de la maladive langueur qui me minait à Alger… » écrit-elle le 7 juillet 1902, de retour à Ténès. Ce passage ouvre un long paragraphe sur le sens de son nomadisme qui est recherche mystique : « Cette idée amènerait à penser que la vraie figure de ce grand Univers est à jamais insaisissable et inconnue… Cette figure absolue serait en effet la face de Dieu… » Dix-huit mois plus tard, le 31 janvier 1903, Isabelle note son passage à Bou-Saada : « Hier, nous sommes rentrés d’El-Hamel vers 3 heures du soir, Ben Ali et moi. Toutes les fois que je vois Lella Zeyneb, j’éprouve une sorte de rajeunissement, de joie sans cause visible, d’apaisement. Je l’ai vue hier deux fois dans la matinée. Elle a été très bonne et très douce pour moi et a manifesté la joie de me revoir. (…) Tout – et moi-même – est changé radicalement…. ».

Avec Isabelle Eberhardt se dessine la construction d’un personnage auquel elle s’est identifiée pour vivre son idéal, refusant le rôle féminin de sa société d’origine mais aussi de sa société d’élection puisqu’elle y a vécu en tant que musulman. Peut-être que, dans cette société, eut-elle consenti à reprendre les marques extérieures de son sexe si elle avait eu le temps de devenir, comme Lalla Zeyneb, une femme hors statut !

« Isabelle Eberhardt, femme au destin en forme de météore, écrivain controversé, continue à susciter intérêt et fascination (…) Pour apprécier les nouvelles d’Isabelle Eberhardt, il convient sans doute de les situer à la fois dans leur époque et dans l’itinéraire passionné et généreux de leur auteur » écrit à son propos Tahar Djaout. Car elle est une figure prégnante de la littérature algérienne, sans parler des articles nombreux et des biographies écrites à son sujet. Ainsi le nom d’Isabelle Eberhardt surgit dans le roman autobiographique de Jean Sénac, en 1989, avec le qualifiant complice et affectueux de « ma folle du désert », aux côtés des noms de Genet et d’Artaud, trois noms lourds de symboles pour le poète. Tahar Djaout la classe ainsi : « premier écrivain algérien de langue française » ou « écrivain européen indigénophile. »

Ce second qualifiant a un parfum d’exotisme non l’exotisme de pacotille qui met des signes convenus sur un pays mais l’exotisme, au sens fort du terme, qui traduit en écriture une expérience existentielle qui tient l’équilibre entre l’appartenance d’origine et l’appartenance nouvelle désirée : « Ce qui différencie radicalement Isabelle Eberhardt des autres écrivains français séduits par le désert, comme André Gide par exemple, c’est qu’elle a renoncé à tous ses antécédents, ses vieilles attaches européennes pour vivre quotidiennement et jusqu’à la mort cette fascination qui n’était pas dénuée de douleur. […] En outre, l’auteur de Yasmina possède une connaissance des coutumes et de la culture algériennes qui la distingue résolument des écrivains de passage. Cette connaissance est une connaissance de l’intérieur. »

Quatre écrivaines l’inscrivent dans leur écriture dans des textes écrits entre 1986 et 2005. Dès 1986, Dans Lettres parisiennes, échange épistolaire entre elle-même et Nancy Huston, Leïla Sebbar cite assez longuement Isabelle Eberhardt dans une de ses missives en choisissant des qualifiants comme « singulière, aventurière et mystique […] les mystiques et les saintes m’attirent comme les guerrières.» Première esquisse qui met le doigt sur ce qui retient l’écrivaine française née en Algérie, la marginalité, l’attrait pour les Arabes et l’islam soufi. L’intérêt est affirmé mais il n’y a pas véritablement de généalogie littéraire revendiquée, plutôt une curiosité signalée qu’elle veut partager. Elle y revient plus substantiellement en 2005 dans un recueil de nouvelles, Isabelle l’Algérien – Un portrait d’Isabelle Eberhardt. Le premier texte est un récit biographique, sous le titre de l’appellation dont on dit qu’elle était celle de Lyautey, « Cette bonne Mahmoud ». Leïla Sebbar raconte Lyautey écoutant Isabelle racontant Lella Zeyneb, la célèbre maraboute de la Zaouïa d’El Hamel. Les autres textes, partant d’une nouvelle, la réécrivent ou la prolongent. Comme le dit la 4ème de couverture : « On entend la voix et les mots des humbles (soldats indigènes, paysans, bagnards, nomades, prostituées, légionnaires) et des dignitaires qu’elle a croisés (officiers de Saint-Cyr dans les Bureaux arabes, chefs de confréries musulmanes, fils de grande tente, hommes de lettres » algérianistes »). On entend aussi le Spahi Slimène, le mari d’Isabelle, Lyautey, Lella Benben à Alger, Lella Zeyneb à El Hamel. »

Il en va autrement en 1999 de la trace de ce nom dans un texte particulièrement cité et connu d’Assia Djebar, dans Ces voix qui m’assiègent, « Entre corps et voix ». Revenant sur son parcours d’écriture et de création et ayant introduit dès le début du texte la référence au « désert ancestral », le dernier tiers a pour titre, justement, « Repères dans le sable ancestral ». On y lit :

« Le sable, je n’ai pas encore couru au désert

Isabelle, dès le début de ce siècle

En grandes foulées avides

Elle, l’aventurière

La rimbaldienne des ksours et des oasis

La convertie « dans l’ombre chaude de l’islam »

comme on a dit pour elle,

En quelques années rapides de sa jeunesse

de son ivresse

Isabelle nous a toutes précédées…

Écriture de sable pour celle qui, à la fin, s’est noyée

La miraculée

La ressuscitée.

Mon sable à moi sur des décennies

S’effeuille dans la voix de cendre

Des ancêtres ».

Citation assez lourde de sens… « Isabelle nous a toutes précédées », « nous les Algériennes » qui ont pris le départ, qui ont pris la plume. Ici, clairement se dessine une généalogie littéraire et la nécessité de l’échappée.

Il revient à Maïssa Bey d’établir une complicité avec elle, dans sa ville d’origine, Ténès. Les points d’information sur le passage d’Isabelle Eberhardt à Ténès s’inspirent sans doute du très attachant livre de Robert Randau, évoqué précédemment. Essaimant des informations biographiques, Maïssa Bey les interprète, livrant ainsi sa « version » de la position marginale de la jeune femme : « Ténès. Traversée accidentellement par une femme venue d’un pays lisse et neutre. Peut-être trop lisse. Trop neutre pour une femme comme elle. Pour une bâtarde nourrie de laits amers, trop amers. […]

Elle, Isabelle. Maintenant, en écriture, ombre retrouvée, reconnue, nommée. Quelque vision peut-être, entrevue dans la fragile lueur d’un matin, dans le pas entendu aux confins d’un rêve étranger surgi de ces lectures mêmes. »

Isabelle est un modèle d’audace, mais aussi modèle né de la forêt de ses lectures, la fascination s’affirme pour le mystère de « la cavalière », de la femme hors normes, de celle qui n’a pas hésité « à tenter de franchir les portes interdites ». « Mais elle, Isabelle, ou Mériem, ou Nicolas, ou bien encore Mahmoud, homme ou femme, chrétienne ou musulmane, illuminée ou simplement lucide, anarchiste, libertaire ou en quête d’absolu, à la recherche d’improbables racines, qu’a-t-elle trouvé ? A-t-elle fini par rejoindre, à Ténès, Aïn Sefra ou ailleurs, la cohorte de ceux qui n’ont dans les mains, dans les mots, que leurs « rêves pareils à des cavaliers noirs » ? »

C’est évidemment la tentative d’assimilation profonde qui est la plus significative et la plus troublante. L’écrivain qui devient personnage de fiction acquiert alors une force pérenne d’être inscrit dans une écriture contemporaine. C’est ce que fait Malika Mokeddem. Dans Le Siècle des sauterelles, de 1992, elle est une référence fondatrice de la protagoniste qui éclaire son désir de création. Tout fait écho : le parcours et la halte, Kenadsa, Aïn Sefra et le désert, Yasmine et Mahmoud. Car les « noms » d’Isabelle Eberhardt ou de ses personnages sont attribués aux deux protagonistes. La référence est encore renforcée par le nom de la mère qui est assassinée au début du roman, Nedjma, rattachant ainsi Isabelle Eberhardt à la lignée du fondateur du roman algérien et maghrébin, Kateb Yacine. La citation d’Isabelle Eberhardt va des allusions les plus explicites aux analogies significatives. Pratiquement au centre du roman, le long passage qui lui est consacré éclaire les cent cinquante premières pages et guident la lecture des cent quarante suivantes. Tout prend sens et au fil des pages, on sent partout l’ombre portée d’Isabelle Eberhardt. Référence centrale du roman, Le Siècle des sauterelles consacre Isabelle Eberhardt comme figure-guide pour la liberté d’une femme et de sa création. Cette référence dynamise une écriture réaliste en introduisant une forte symbolisation de l’univers fictif proposé.

Au terme de ce parcours, il est assez évident, que c’est plus la stature exceptionnelle d’Isabelle Eberhardt que son écriture qu’ont retenue les lettres algériennes. Est-ce étonnant ? On doit rappeler, encore une fois, que l’œuvre d’Isabelle Eberhardt est une œuvre « nomade » au sens éditorial du terme. Ses textes sont dispersés car publiés de son vivant dans des revues et journaux, et toutes les rééditions ont suscité des contestations, depuis les interventions importantes de Victor Barrucand aux erreurs dues à tel ou tel manuscrit : c’est une œuvre non encore fixée et la plus accessible est aujourd’hui les quatre tomes aux éditions Joëlle Losfeld ; ainsi que la reprise par Martine Reid de quelques nouvelles d’Amours nomades dans la collection « Femmes de Lettres » chez Gallimard en 2008.

Mais au-delà de ces incertitudes éditoriales, c’est une œuvre jeune, une œuvre de débutante qui prenait ses marques et sa texture avec de plus en plus d’évidence. C’est une écriture passionnante à lire et à analyser avec ses emprunts, les influences reçues – celle de Loti par exemple que les derniers textes commencent à dépasser –, celle d’une écriture qu’on peut qualifier de picturale en la mettant en regard avec des peintres orientalistes – Eugène Fromentin, Maxime Noiré –, celle de l’influence de l’écriture du reportage sur l’écriture plus littéraire – ses textes sont une mine sur l’Algérie coloniale et sur le rapport littérature et journalisme –, celle de l’adhésion à un mysticisme religieux qui n’a pas fini de faire réfléchir.

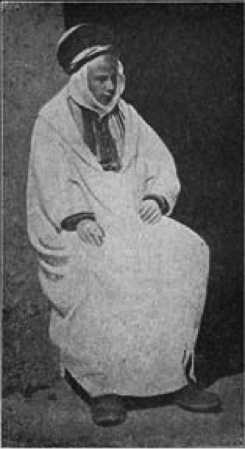

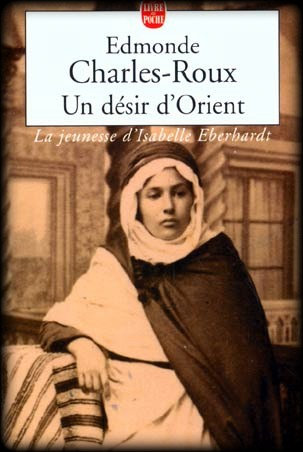

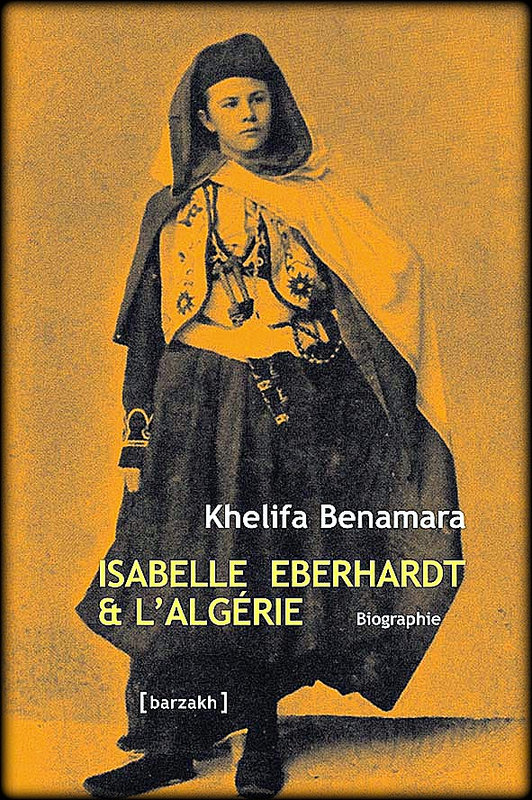

Les romancières algériennes ne se sont pas trompées sur son importance : « Isabelle nous a toutes précédées… », « Elle, Isabelle. Maintenant, en écriture, ombre retrouvée, reconnue, nommée », « Un songe où une femme marche et écrit. Une roumia habillée en bédouin (…) Yasmine marche sur ses traces, dans la même contrée et dans l’écrit ». Pour elles, elle est une ombre vers laquelle se diriger, une audace à atteindre, un absolu sans compromis, au-delà des assignations identitaires frileuses et sclérosantes. On pourrait qualifier cette écrivaine journaliste de femme rebelle mais en comprenant sa révolte comme profondément individuelle. Elle n’a jamais cherché à avoir des adeptes, ni à fédérer autour d’elle des émules. Sa rébellion s’est traduite par le refus des conventions. Il ne faut pas oublier que nous avons affaire à une jeune femme, entre ses 20 et 27 années, qui était gouailleuse et aimait aussi faire des farces ! En adoptant un mode de vie au masculin, sans renier son rôle féminin sexué, en le faisant dans une autre culture, Isabelle Eberhardt a véritablement franchi des frontières dans le contexte de son époque. Contrairement à ses consœurs d’Europe adoptant le vêtement masculin, elle a choisi, avec le vêtement, un autre mode de vie, une autre civilisation, une autre spiritualité. Les photographies que l’on a d’elle, très connues aujourd’hui, font bien la différence entre l’apparat et l’intégration : tenue d’apparat, celle qui est la plus souvent reprise en couverture de ses œuvres ou en blason de biographies ; tenue d’intégration, plus bouleversante parce que plus modeste et proche du quotidien, celle de la photo que Robert Randau légende comme étant la dernière où on la voit dans une tenue beaucoup moins prestigieuse et plus commune, assise contre un mur, cigarette à la main et regardant à terre.

Elle fut fidèle à la devise adoptée à son adolescence : « J’irai solitaire jusqu’à ma mort », elle a été en quête d’elle-même dans un pays et une région de ce pays, le grand Sud, où elle semble avoir pu aller jusqu’au bout de sa foi. Elle a été à la recherche, par le déplacement et le voyage, d’un autre sens à la vie et à la mort qui hante ses écrits, à une spiritualité. C’est en ce sens que ses textes sont à lire pour suivre les cheminements d’une expérience de vie exceptionnelle. C’est après sa première visite à Lalla Zeyneb à la zaouïa d’El-Hamel que avons évoquée qu’elle note, dans son journal, ce passage si souvent cité car emblématique de ce que l’on croit comprendre de cette personnalité complexe : « Nomade j’étais quand, toute petite, je rêvais en regardant la route, la blanche route attirante qui s’en allait, sous le soleil qui me semblait plus éclatant, toute droite vers l’inconnu charmeur… nomade je resterai toute ma vie, amoureuse des horizons changeants, des lointains encore inexplorés, car tout voyage, même dans les contrées les plus fréquentées et les plus connues, est une exploration ».

CHRISTIANE CHAULET ACHOUR

23 décembre 2016

https://diacritik.com/2016/12/23/isabelle-eberhardt-1877-1904-une-identite-dans-lalterite/

http://emmila.canalblog.com/archives/2021/07/16/39060029.html

La « Louise Michel » du Sahara,

Isabelle Eberhardt

Sa vie, son œuvre (1877-1904)

par Paul Vigné d’Octon

n° 7, juillet 1922

Comme on a pu le voir par la lecture de mes précédentes études sur Sébastien Faure et Jack London, ce n’est point par un pur caprice de mon esprit en quête de personnalités fortes et originales, que j’ai rapproché ici le grand écrivain anglo-saxon et l’orateur anarchiste français. Si je n’ai pas été au-dessous de ma tâche, ils ont pu saisir le lien de parenté intellectuelle et morale qui, malgré les différences profondes du genre, par lequel ils incarnèrent leur pensée, unissant le romancier de l’Appel de la Forêt vivant surtout dans le rêve, et le fondateur de La Ruche tout entier dominé par les immédiates réalités.

Tous deux furent non seulement les missionnaires de l’idéal socialiste et libertaire, mais ils nous en apparaissent aussi comme les véritables Juifs-Errants : Sébastien Faure vagabondant, toute sa vie d’un bout à l’autre de la France, Jack London courant le globe sans répit ni trêve jusqu’à sa mort.

Tous deux eurent à subir de la société capitaliste et bourgeoise qu’ils combattirent avec leur âpre talent, les plus cruelles, les plus tenaces et les plus sottes persécutions.

Pour compléter ce travail basé sur de curieuses et intéressantes analogies, je voudrais aujourd’hui évoquer ici, la personnalité troublante, la vie merveilleuse et courte, l’œuvre étrange d’Une que j’ai dénommé la Bonne Nomade et que notre Séverine appela la Louise Michel des Arabes, voici déjà nombre d’années.

- Sa vie. — Une grande dame et un proscrit

Isabelle d’Eberhardt naquit à Genève, en 1877. Elle ne connut jamais son père. Sa mère, Nathalie-Dorothée-Charlolte d’Eberhard, était une très grande dame, issue de la plus vieille noblesse russe et dont la vie orageuse, la psychologie tourmentée eussent séduit Balzac, le Balzac de la Femme de trente ans, du Curé de Village, de Béatrix et du Lys dans la Vallée. Car il y eut en elle, à la fois de Camille Maupin, de Mme de Mortsauf, et de Julie d’Aiglemont. Pour sa beauté sans rivale, des diplomates se battirent à Moscou et à Saint-Pétersbourg, des officiers de marine s’exilèrent dans les mers des Indes, et l’un d’entre eux s’y noya de désespoir, sachant bien qu’elle ne serait jamais infidèle à celui qu’elle aimait alors. Et celui-là était un révolutionnaire doublé d’un proscrit, ce dont la société capitaliste et aristocratique — sa société — ne manqua pas de lui faire un crime qu’on ne lui pardonna jamais. Oui, à cette femme dont l’âme généreuse connut toutes les fiertés, toutes les délicatesses, toutes les bontés, on fit un crime de ce qui constitue justement son plus beau titre à l’admiration de ses véritables amis. Rares furent toujours celles, parmi les mieux douées du côté du cœur, qui eussent été capables d’accomplir, ce qui fut si cruellement reproché à Nathalie d’Eberhardt. Tourner le des à la plus opulente fortune, abandonner le mari, beau, puissant, titré, glorieux même, qu’était le général de Moërder, s’arracher à une vie de plaisirs et d’élégances, pour suivre dans la solitude de l’exil un homme d’une fortune médiocre, sans jeunesse et sans beauté, et cela parce qu’elle partageait, au fond du cœur, son idéal de réparation et de rénovation sociales, sa haine implacable de la tyrannie ; tel fut son crime monstrueux.

Or, le proscrit, auquel elle sacrifia le glorieux et richissime général, n’était qu’un savant modeste, un homme doux, un noble cœur. Il s’appelait Alexandre Trophymowsky. Enfant, il avait été aimé de Tourgueneff qui fréquentait dans sa famille et que sa jeune intelligence émerveillait. À quinze ans, un triste hasard le fit assister au châtiment d’un pauvre hère, coupable d’avoir médit du général-gouverneur, et que l’on knouta jusqu’à la mort. Il s’évanouit et tel fut l’ébranlement de son système nerveux d’éphèbe, que quelques jours après, il fut atteint par une fièvre typhoïde de laquelle il faillit mourir. Deux ans plus tard, par un autre hasard, il se trouva sur la route où passait une lamentable équipe de révoltés se dirigeant, menottes aux poings et escortés par des Cosaques, vers la Sibérie. Son émotion fut non moins profonde et il tomba malade à nouveau.

Cette émotivité douloureuse, ainsi mise en branle par les atrocités du tzarisme, il la garda jusqu’au dernier de ses jours. Et il va, dès lors, sans dire que tandis que les germes du mal physique s’enracinaient en l’adolescent, la semence féconde du communisme pénétrait en son cerveau.

Sans être riche comme un boïard, Trophimowsky possédait une fortune fort enviable, dont il avait la pleine jouissance, tous ses parents étant morts. Très sobre, d’une simplicité antique, il consacrait la presque totalité de ses ressources à ses études et surtout au soulagement de ses frères en révolution.

Cependant il ne fut jamais parmi les violents des révoltés en exil. Il ne fut jamais d’ailleurs un véritable banni. Il n’avait jamais comparu devant les tribunaux de l’Empire ; aucune condamnation ne pesait sur lui. Toutefois, pendant sa vie d’étudiant, et après (Trophymowsky fut pope pendant quelque temps) il avait, à maintes reprises, manifesté des idées libérales fortement hostiles au tzarisme, et n’avait pas dissimulé ses nombreuses amitiés dans les milieux révolutionnaires de Russie et de l’étranger. Et c’est pourquoi, sans encore l’inquiéter sérieusement, la police politique le surveillait depuis longtemps et de fort près. C’est pour échapper à cette inquisition et aussi pour protester hautement contre les oppresseurs de son pays qu’il s’était volontairement exilé.

Tel fut l’homme qui servit de père intellectuel à Celle dont nous allons maintenant, avant d’apprécier l’œuvre, raconter la vie.

- L’influence de Jean-Jacques Rousseau

Ce fut, en effet une passion vraiment paternelle que celle dont Alexandre Trophymowsky entoura l’enfance et la prime jeunesse d’Isabelle Eherhardt. Dès sa quinzième année on eut dit que ce savant modeste, travailleur infatigable, lui avait donné cette avide et insatiable curiosité de l’esprit qui lui faisait passer des journées entières et des nuits dans la bibliothèque de la villa qu’ils habitaient, à Meyrin, sur les bords du lac Léman. Oui, comme Jack London, dès quinze ans, elle lisait à se rendre aveugle et indifféremment tous les livres qui lui tombaient sous la main. Comme Jack London, science, histoire, philosophie, littérature d’imagination, vers et prose, elle dévorait tout, sans arriver à satisfaire cette effrayante boulimie de son cerveau.

Bien que, plus heureuse que Jack London, elle eut, dans Trophymowsky le meilleur des guides intellectuels, celui-ci fidèle à son idéal libertaire, ne fit jamais rien pour réformer cette avidité qui fut la sienne, en ses jeunes ans, et comme on avait fait pour lui-même, il n’en limita pas davantage le champ. Ce n’est certes pas qu’il se désintéressât de cette créature si chère, en laquelle il retrouvait à la fois avec un tressaillement de joie les traits de son propre visage et son âme d’adolescent. Bien loin de là, mais sans en rien laisser paraître et sans qu’Isabelle elle-même s’en doutât, il la regardait croître en santé, en joliesse et surveillait l’épanouissement de son intelligence juvénile comme un amateur passionné surveille l’éclosion de ses fleurs aimées.

Certain jour, un familier de la maison, esprit cultivé, mais puritain genevois quelque peu morose, s’étonnait devant lui de cette liberté d’étude ainsi laissée sans contrôle à une jeune fille de seize ans. — « Ne craignez-vous pas pour sa santé et ne craignez-vous pas aussi que les ressorts de son intelligence encore tendre n’en soient pour toujours faussés, et ne croyez-vous pas, enfin, qu’il serait bon d’introduire un peu de mesure dans les efforts de son jeune esprit ? »

— « Oui, lui répondit, non sans orgueil, Trophymowsky, pour toute autre enfant qu’Isabelle, je le craindrais et me conduirais différemment, mais elle est une de ces créatures d’élite qui n’ont besoin ni de frein ni de d’aiguillon. La robustesse de son cerveau égale celle de son estomac et c’est pourquoi, il n’est besoin pour l’un et pour l’autre, d’aucun régime, ni fortifiant, ni débilitant. Elle peut lire et manger ce qu’elle veut, sans aucun danger elle n’assimilera pas tout, ce serait prodigieux et cela ne s’est jamais vu ; mais la Nature qui lui fut exceptionnellement clémente se charge, en elle, des élaborations physique et morale clans l’équilibre et… l’harmonie dont vous parlez… »

Souvent à ces orgies de lecture succédaient des fringales de mouvement, et c’était alors des périodes assez longues, où il n’y avait dans sa vie de place que pour les exercices violents. L’équitation fut toujours celui qu’elle préféra. La jeune fille studieuse devenait alors une amazone inlassable et dont la maestria et la hardiesse étonnaient les plus audacieux cavaliers. Puis suivaient de longs voyages en chemin de fer, en bateau, et dans les vieilles pataches démodées. En compagnie des siens, elle allait à travers tout le canton de Genève, passait des jours et des jours à faire le tour du lac Léman, poussait tantôt jusqu’à Ferney, où l’attirait la grande ombre de Voltaire et plus souvent encore s’en allait vers Chambéry et les Charmettes où les souvenirs plus humbles de Jean-Jacques la remuaient chaque fois plus profondément.

Très grand, en effet, on va le voir, devait être, dans la formation de son esprit, le rôle du Philosophe de Genève, auquel elle voua le culte le plus ardent. Elle lisait, relisait ses livres, sans lassitude, vivait avec lui dans une griserie perpétuelle de lame et de cœur, s’imprégnait jusqu’au fond d’elle-même de son humanitarisme débordant. Pour bien montrer toute la profondeur de cette influence, je ne puis mieux faire que de citer ici une lettre écrite, à l’une de ses amies, alors qu’elle n’avait pas encore fini ses dix-sept ans :

« — Que deviens-tu, ma très chère, depuis que tu as quitté Genève pour ce coin de rêve qu’est Montreux ?… Que deviennent les rhumatismes de ton papa ?… Petit oncle Trof et maman te le demandent aussi, et avec beaucoup d’insistance, par ma voix. De grâce, ne fais plus la silencieuse et tiens-nous longuement au courant de vos faits et gestes comme, moi-même aujourd’hui.

« Pour ce qui est de ta Bebelle, inutile de lui demander ce qu’elle trafique en notre Meyrin, où l’hiver se poursuit plus que jamais maussade, humide et gris. Je fais ce que je faisais quand la es partie, et ce que je ferai probablement encore quand tu reviendras. Je lis Jean-Jacques, je relis ses Confessions, retenue que je suis à la villa trois jours sur quatre par cet exceptionnel mauvais temps.

« Et, à force de lire et de relire ce livre qui contient à lui seul plus d’humanité qu’il n’y en a dans les volumes qui emplissent les bibliothèques de « petit oncle », il me semble que je revis moi-même son enfance, sa prime jeunesse, tant elle m’apparaissent d’un pittoresque à la fois charmant et douloureux. Oui, très chère, à certaines heures, à certains passages de ma lecture, l’illusion est complète à ce point que, le livre fermé, j’éprouve quelque peu de peine à reprendre ma vraie personnalité.

« Il me semble que je suis vraiment née dans cette petite ruelle genevoise, au fond de ce corridor humide, dans cette pauvre maison d’ouvriers que nous avons tant de fois visitée ensemble, et devant laquelle, pourtant, je ne passe jamais encore sans essuyer un peu mes yeux…

« Mais c’est surtout quand j’arrive au Jean-Jacques des Charmettes, à ces pages inoubliables, que je me sens le plus émue. Oui, chère, des larmes d’une douceur infinie mouillent toujours mes paupières, en les lisant, et c’est avec les yeux de l’esprit, que j’arrive à la fin des phrases dont je sais par cœur la plupart.

« Alors, aussi, la fusion de mon âme dans celle de l’adolescent recueilli par Mme de Warens se trouve parachevée. Il faut dire que notre existence de Meyrin, notre villa même et son cadre ont, avec l’existence de ces deux créatures bénies de Dieu, en leur ermitage alpin, des analogies qui facilitent et complètent l’illusion.

« Comme la maison des Charmettes, notre villa, tu le sais, est ouverte à qui veut entrer.

« Du matin au soir, sauf dans la bibliothèque où travaille « petit oncle », c’est partout, de la cuisine au grenier, un va-et-vient de pauvres gens qui demandent à voir maman ; tous les malheureux du voisinage courent après elle, comme les infortunés de la vallée des Charmettes couraient derrière la bonne Mme de Warens.

« Et c’est plus frappant encore, quand je la vois brassant, comme elle, d’incessants et grandioses projets, pour donner libre cours à sa débordante charité : création d’orphelinats, de fermes modèles, de refuges, etc., puis passant tout à coup à des moyens plus pratiques et plus modestes et confectionnant, ou faisant confectionner des layettes pour quelque pauvresse à la veille d’accoucher.

« Et je me sens alors, ma chère, très fière de posséder une « maman n belle, douce et charitable infiniment comme la « maman » de mon Jean-Jacques, dont je suis vraiment la sœur.

« Mais ne suis-je rien que cela ? Tu vas rire, ma très chère, de toutes ces abracadabrantes folies… Tant pis… Oui, je suis amoureuse de mon « Philosophe » et, il n’y a, pour le moment, que deux créatures, dont, en tant que femme, j’envie le sort : Thérèse Levasseur et Mme d’Houdetot. Ah ! je t’assure bien que si j’avais été la première, j’aurais su me faire aimer, aimer d’amour, et je te jure qu’il n’y aurait pas eu pour la seconde la moindre petite place dans son cœur.

« Et, si j’avais été celle-ci, oh ! ce bon M. d’Houdetot !… enfin, je ne vais pas plus loin, tu me comprends… Non, rien, vois-tu n’aurait égalé pour moi le bonheur de l’aimer et de vagabonder avec lui.

« Il est un autre rêve que je fais toujours en le lisant : j’aurais voulu naître et vivre pauvre, errant comme lui, et, à défaut de son génie, posséder son amour de l’humanité… »

* * * *

Et voici maintenant un court billet tout plein de cette passion pour Jean-Jacques, où se trouve exprimé mieux encore peut-être combien durable et profonde fut sur son esprit et sur son âme, l’influence du philosophe, qui passa sa vie à vagabonder :

« L’essentiel de ta lettre, ma bonne Marie, c’est que vous allez nous arriver ; inutile de te dire que je compte les jours. Sais-tu le beau projet que je forme pour la fin du prochain printemps. Écoute-moi bien et prépare-toi dès maintenant.

« Nous referons, si tu le veux, le pèlerinage aux Charmettes, que nous limes voici deux ans. Mais cette fois, nous arriverons jusqu’à Aix-lesBains, où tu me dis que ton papa doit sous peu séjourner longuement, par ordre de la Faculté. Il sera donc facile de trouver une combinaison qui le servira et nous servira également.

« Nous irons aussi à cette île Saint-Pierre et à ce Val-de-Travers, ou notre idole a vécu des heures si tragiques et dont je ne puis lire les descriptions sans me sentir toute attendrie. Nous y retrouverons, j’en suis sûre, des émotions aussi profondes que lorsque, voici deux ans, nous visitions pédestrement tous les jolis coins du Léman, ce merveilleux cadre si proche de nous, et dans lequel il a placé les amours de Julie et de Saint-Preux.

« Je brûle de voir cette petite maison de Moûtiers, où il vécut des heures terribles, où de vilaines gens essayèrent de le lapider, mais où, en revanche, il eut le bonheur d’être protégé par Mylor Maréchal, la plus belle figure des Confessions et aussi le plus noble, le plus touchant de ses vrais amis.

« Vite, vite donc, revenez-nous, je languis, je languis de réaliser ce beau projet à un degré que tu ne peux imaginer. »

Nous verrons prochainement, par d’autres lettres non moins suggestives, comment cette passion pour Jean-Jacques se mua plus tard chez elle en un amour profond des victimes de l’impérialisme colonial, et plus enclore en ce besoin de sacrifice et d’abnégation qui devait la dominer toute entière, à travers sa courte vie errante (elle mourut à 27 ans) et faire d’elle la « Louise Michel » des Arabes et du Sahara.

- Vignéd’Octon.

n° 8, août 1922

- L’influence de Jean-Jacques Rousseau (Suite)

J’ai dit combien grande et profonde fut l’influence exercée par la vie et la pensée de Jean-Jacques Rousseau sur l’esprit et l’âme d’Isabelle Eberhardt. D’autres lettres encore inédites mais que faute de place je ne puis donner ici, nous la montrent lisant et relisant sans lassitude ses livres, vivant avec lui dans une griserie perpétuelle de l’âme et du cœur, s’imprégnant jusqu’au tréfonds d’elle-même de son sentimentalisme débordant.

Il est une autre lettre qui n’émane pas de sa plume, mais dont je tiens à donner ici un extrait parce qu’elle montre mieux encore que les siennes la vivacité précoce de son intelligence, et éclaire d’une lumière plus attendrissante encore le fond de son cœur.

Voici ce qu’en février 1896, écrivait à propos d’elle et alors qu’elle commentait sa dix-septième année, la meilleure de ses amies :

— « … Hier, notre professeur de français nous a donné pour sujet de composition, le suivant :

« Dire à qui de Voltaire ou de Jean-Jacques Rousseau vont les préférences de votre esprit, et raisonner succinctement ces préférences. »

« J’ai mis sans hésiter l’auteur de la Nouvelle Héloïse avant celui du Siècle de Louis XIV, mais quand il a fallu raisonner cette préférence, j’ai été fort embarrassée de le faire succinctement, ainsi que nous l’avait indiqué, en insistant beaucoup, notre professeur. Les arguments affluaient 81 nombreux que, malgré tous mes efforts, j’ai dépassé de beaucoup la moyenne de cent lignes qui nous avait été fixée. Isabelle a triomphé superbement tant par la concision que par la force de sa composition. M. H. (le professeur) en a été véritablement abasourdi ; et il n’a cessé de relire et de répéter les vingt-cinq lignes de ma chère petite amie ; je les sais moi-même par cœur, et il me plait de les écrire ici :

« Avec la puissance de son inlassable génie, Voltaire a défendu les droits sacrés et méconnus de l’humanité, et jusqu’au dernier souffle de sa longue vie, il a lutté pour l’émancipation définitive de l’esprit humain ; aussi me semble-t-il juste que son œuvre dure tant que durera cette humanité sur le globe.

« Mais c’est avec son cœur que l’humble fils de l’horloger genevois a plaidé pour les droits de la créature : droit au bonheur, droit à l’amour, et c’est par l’éloquence de son âme qu’il lui a ouvert les yeux sur les beautés de la Nature ; souveraine consolatrice de tous nos maux. Et c’est pourquoi Jean-Jacques mérite d’être lu par les habitants des planètes survivantes quand la nôtre ne sera plus qu’une pâle lune errant dans la nuit. Et c’est aussi pourquoi je donnerais le Dictionnaire philosophique pour huit pages des Confessions. »

« Au sourire que j’ai surpris sur les lèvres minces et proprement rasées de Monsieur H… j’ai bien vu qu’il soupçonna d’abord la collaboration du Petit oncle Troph… (Trophymowsky) dans cette composition de sa petite nièce. Mais moi qui connais la franchise et la loyauté d’Isabelle, la noblesse de son esprit, je ne l’ai pas cru un seul instant, et Monsieur H… lui-même a du chasser bien vite ce vilain soupçon, quand il a vu « Petit oncle » aussi sentimental et Rousseautiste que sa nièce s’essuyer les yeux en lisant sa composition… »

J’ai oublié de dire, en effet, que le père spirituel d’Isabelle était aussi féru que sa nièce du « Philosophe », de son œuvre, comme de sa troublante personnalité.

Il avait même coutume de dire, que de lui était sortie la Révolution française toute entière, la vraie, la seule, celle de la Convention. Il ajoutait : « Tous ses membres, en dehors desquels il n’y eut pas de révolutionnaires, au sens complet de ce mot, et en commençant par le sentimental Robespierre qui en fut l’âme puis en continuant par Marat, qui en fut la plus agissante et la plus juste expression, furent les adorateurs de Rousseau et s’imprégnèrent de sa pensée… » Voilà pour Trophymowsky ; mais pour sa fille spirituelle, les raisons qui l’incitaient à faire du « Citoyen de Genève » le dieu de son intelligence adolescente et de son cœur, furent toute différentes, et à vrai dire, ce ne furent pas des raisons, mais des instincts. Instincts héréditaires de vagabondage, qui furent ceux du pauvre philosophe toujours errant, besoin impérieux d’aimer et de se sentir aimé qu’il cacha toute sa vie sous son masque de bourru bienfaisant, besoin non moins exigeant de sentir, au fond de son âme, épanouies et toujours fraiches, les fleurs les plus rares et les plus exquises du sentiment ; oui, voilà ce qui, à l’aurore de sa vie, fit s’agenouiller la pauvre et noble fille devant l’auteur de la Nouvelle Héloïse et des Confessions. Voilà ce qui la faisait pleurer à chaque ligne de ce dernier livre, et voilà aussi pourquoi elle eût donné, pour huit quelconques de ces pages, une des œuvres qui honorent le plus l’esprit humain.

Aujourd’hui que nous est connue tout entière sa destinée si brève, si étrange et si belle dans sa douleur, il apparaît bien clairement qu’elle était marquée par cette première, ardente et unique passion de son cerveau autant que de son cœur. Tout y était, depuis son véhément amour pour la vie libre des grands espaces désertiques, jusqu’à la pitié profonde dont elle enveloppa les pauvres « meskines » sahariens, errant avec elle, et portant comme elle le burnous égalitaire du Bédouin. Enfin tout à l’heure, quand nous étudierons son œuvre, nous verrons que pour sa pensée littéraire, comme pour sa forme, elle doit autant à Jean-Jacques qu’à Loti et à Fromentin.

IIl. Le fond de son cœur

Ce coup d’œil jeté sur l’adolescence d’Isabelle Eberhardt, resterait imparfait si de sa correspondance passionnément suggestive je n’extrayais encore quelques pages où vibre avec une intensité presque douloureuse, cette passion altruiste, ce besoin de sacrifice et d’abnégation qui devait dominer sa vie entière, et la faire appeler « Ma sœur » par les plus humbles et les plus misérables chameliers, traînant les, lambeaux de leurs sandales à travers le Sahara, ainsi que faisaient les gueux lamentables des faubourgs à l’égard de Louise Michel, sa grande aînée.

À l’automne de 1896, elle écrivait :

« … Figure-toi que « petit oncle » et moi avions fait le projet de venir vous surprendre, ce dont j’étais toute heureuse, quand maman s’est trouvée souffrante, d’un léger rhume contracté pour être restée trop tard et en pantoufles dans le jardin.

« Elle est aujourd’hui tout à fait bien, mais j’ai dû, moi, mon professeur, lui aussi malade, étant guéri, reprendre mes leçons de peinture et de dessin. Et j’ai dû également suivre le cours d’anatomie et de physiologie que, vraiment, jusqu’ici, j’ai beaucoup trop négligé.

« Ce pauvre N… ! (le professeur de peinture et de dessin), la maladie qu’il vient de faire a dû être bien grave, car je le trouve tout à fait changé et amaigri.

« J’ignorais complètement et toi aussi, sans doute, qu’il avait été pendant quelques mois, le professeur de notre grande et douloureuse Marie Baschkirtseff.

« Depuis qu’à propos de je ne sais puis quoi, il m’a révélé ce détail, nous ne peignons ni ne dessinons, mais tant que dure la leçon, je le harcèle et ne cesse de le faire bavarder sur celle dont le Journal nous a tant fait pleurer toutes deux.

« Du coup, je l’ai relu, très chère, et tu m’en vois aussi émue et troublée que lorsque nous le lûmes ensemble pour la première fois. Je persiste à trouver médiocres les vers de Monsieur André Theuriet qui lui servent de frontispice. Non vraiment, ils ne sont pas à l’unisson. Comme toi, ce que j’aime dans Marie, c’est la virilité de son âme que des crises de faiblesse féminine viennent de temps à autre amollir sans arriver à la dompter.

« Et dans ces crises même, où bouillonne toute la désespérance qui lui vient de sa précaire santé, autant que de son impuissance à réaliser son idéal d’art, je la trouve attendrissante et humaine infiniment.

« Mais, dans toute la littérature dont je me suis gavée — c’est le mot — je ne connais pas de pages plus poignantes, plus capables d’atteindre le tréfonds de l’âme, et d’en faire sortir toute l’humaine pitié, que celle où elle s’attriste devant la surdité précoce dont elle se sent menacée.

« Aucune des plaintes que, tout au long de son Journal, lui inspire la débilité fatale de ses poumons, n’égale en profondeur son cri de détresse…

« … Ah ! ne plus entendre le chant des oiseaux, le cri de l’hirondelle zébrant l’azur de son aile pointue, le murmure du vent dans les arbres, et les sanglots de la pluie sur les vitres aux soirs d’hiver…

« C’est, je crois bien, le plus navrant et aussi le plus poétique « lamento » qu’ait exhala une âme d’artiste uniquement éprise de la Nature et qui se sent, un peu plus chaque jour, isolée d’elle, de ses beautés les plus délicates, de ses jouissances les plus exquises par une cruelle infirmité.

« Petit oncle », à qui je disais cela, l’autre jour, m’a raconté, d’après ses lectures, la désespérance de Beethoven, aux prises avec le même mal implacable, et j’avoue qu’en l’écoutant, je n’étais pas plus émue qu’en relisant cette page de la pauvre Marie Baschkirtseff.

« Enfin, ce que je souhaite ardemment comme elle, ce que je désire comme elle, à un degré presque douloureux, c’est, si je dois mourir jeune, de ne pas mourir tout à fait, de me survivre par quelque chose, livre ou tableau qui fera voltiger mon nom sur des lèvres, quand mes yeux seront pour toujours clos. Oui, chérie, depuis mon âge de raison, j’ai l’intuition très nette que, moi aussi, je mourrai jeune comme elle, et quand je rêve à ma destinée, elle m’apparaît sous un jour tellement étrange que j’en ai les larmes aux yeux.

« Et à ces moments-là, je me demande, par une étrange, autant que subite contradiction, si vraiment cela vaut la peine de tant s’agiter pour un peu de fumée. La gloire ! La gloire ! qu’est-ce au juste ? Hélas ! quoi que dise ou que fasse pour elle l’humanité, que l’idée de la mort révolte, la nuit du tombeau doit être éternelle et impénétrable. Une seule clarté la traverse peut-être, pâle, mais douce aussi comme la lueur d’une veilleuse, c’est le souvenir du bien que nous avons fait sur la terre.

« Il me semble que, pour chacune de nos bonnes actions, Dieu allume autour et au fond de notre tombeau, tantôt une noctiluque menue, tantôt une luciole argentée, et c’est baignés de ces calmes et mouvantes clartés, que nous poursuivons, dans le silence éternel, notre sommeil et notre rêve.

« Elles nous suivent aussi, et nous éclairent, quand nos ombres, reprises par la nostalgie de la vie, s’en vont errer près des lieux qui virent leurs joies et leurs peines.

« Seules, les ombres des méchants dorment, rêvent et marchent dans la profondeur des ténèbres…

« Ah ! chérie, je voudrais, avant de mourir, avoir le temps de faire assez de bien, pour que, grâce aux lampyres et aux vers luisants qui s’entrelaceront et joueront dans les asphodèles de ma tombe, il me soit permis de rêver, éclairée par eux, comme je rêve aujourd’hui à la douce lueur des étoiles. Et si Dieu me fait la grâce d’éclairer ainsi mon dernier sommeil, ce ne sera peut-être pas parce que j’aurai fait une œuvre pendant ma vie, mais parce que j’aurai aimé d’un amour profond les parias, les déshérités, tous ceux à qui la vie fut âpre et dure… »

Enfin, pour en finir avec cette période si intéressante, et pourtant si peu connue de sa vie, je tiens à donner ici, une très courte missive où l’on voit en même temps combien était délicate sa bonté, et difficile la vie des pauvres révolutionnaires russes en exil :

— « Je te fais expédier par ce courrier la Pathologie générale de Beaunis et Bouchard et la Physiologie de Küss, que tu avais prêtées à Lieven et que la m’avais chargée de lui réclamer. Si tu ne les a pas eues plus tôt, il n’y a pas de ma faute, comme tu vas voir. Je croyais pouvoir rencontrer ce pauvre ami au cours d’anatomie, qu’il suivait jusque-là plus régulièrement que moi, et j’y suis allée pendant une semaine entière exprès pour le rencontrer.

« Mais, à mon grand étonnement, il n’y a pas paru. Enfin, hier soir, comme je sortais de la Poste, avec maman, nous nous sommes trouvés nez à nez. Je lui ai fait part de la commission que tu m’avais donnée. Le pauvre garçon est devenu très rouge, puis très pâle, et rougissant, encore une fois, il nous dit avoir reçu de toi, la veille, une lettre à ce sujet.

« Enfin, il nous a avoué être sans ressources depuis trois mois, la famille anglaise dans laquelle il donnait des leçons de russe ayant quitté Genève depuis ce temps-là.

« Et depuis ce temps-là aussi, a-t-il ajouté, je n’ai pu payer à ma propriétaire le loyer de ma chambre et le blanchissage que je lui dois. Elle m’a chassé, voici huit jours, gardant en gage mes hardes et mes bouquins, parmi lesquels, se trouvaient ceux qui m’ont été prêtés.

« Ce pauvre Lieven ! En disant cela, il était si blême, il souffrait tant de cet aveu, lui qui est très fier, et n’a jamais voulu recevoir de subsides en dehors de ce qu’il gagnait, que maman et moi en avons été bouleversées.

« Connaissant cette fierté, ni l’une, ni l’autre, n’avons eu le courage de lui répondre un mot, mais maman a eu l’heureuse idée de l’inviter à venir passer vingt-quatre heures à Meyrin. Puis nous sommes allées du même pas chez la propriétaire ; maman a payé la petite dette, moyennant quoi nous avons pu pénétrer dans la chambrette, presque aussi petite que la niche de notre Médor ; mais très propre, très blanche, et pour laquelle il paie seize francs par mois. Nous avons pris les deux livres, et toutes émues, tremblantes, comme si nous venions de commettre une mauvaise action en violant le logis du pauvre exilé, nous sommes revenues à la poste pour te les expédier. »

* * * *

Quelques mois après avoir écrit ces lignes, Trophymowsky, son oncle et protecteur étant mort, poussée par l’instinct vagabond qui domina la vie de Jean-Jacques, son autre père spirituel, elle partait pour la terre africaine qu’elle devait bientôt magnifier ; elle allait vers le désert, vers ses humbles frères, les Bédouins, dont pauvre, elle-même, elle devait, en prose ineffable chanter la glorieuse pauvreté ; elle allait, enfin, vers son tombeau et vers la Gloire, qui, on le verra prochainement fut si vraiment pour elle le « Soleil des morts ».

- Vignéd’Octon.

n° 9, 22 septembre 1922

III. Une empêcheuse de voler en rond

Voici donc Isabelle Eberhardt sur la terre algérienne. Nous sommes en 1897 ; elle a vingt ans à peine ; elle est seule au monde et sa mère et son oncle étant morts, elle possède une petite fortune. Après un court séjour à Bône où elle apprend assez d’arabe pour se passer d’interprète, elle commence, sous ce ciel d’Afrique dont elle est depuis si longtemps amoureuse, la vie errante qui devait être la sienne jusqu’à sa fin.

Sans autre compagnon que son cheval de race pure, ayant revêtu, pour plus de commodité et aussi par goût esthétique, l’ample costume arabe, le blanc burnous du bédouin, elle laisse derrière elle les banales et tumultueuses cités du Tell, et s’élance à travers les solitudes du Sud Tunisien, de l’Est Algérien et du Sahara constantinois. « Quand on est jeune, il est des matins triomphants », chanta Victor Hugo. C’est le regard rempli d’extase et le cœur battant d’allégresse que, pendant les premiers jours de sa nouvelle existence, Isabelle avait salué les aurores du Sahara après des nuits d’une luminosité divine, où noctiluques, lucioles et verts luisants avaient éclairé son sommeil, étoiles minuscules répondant aux sourires innombrables de leurs grandes amies du ciel.

Hélas ! les plus vifs bonheurs de la terre sont aussi les plus courts, et notre jeune vagabonde ne tarda pas à voir se dresser devant le sien, sous la forme de l’autorité tracassière des bureaux arabes, un obstacle auquel elle n’avait pas songé.

Une jeune fille de vingt ans, seule, en costume arabe masculin, parcourant à cheval le Sahara à un moment de l’année où l’ardente magnificence de son soleil en éloigne les plus intrépides voyageurs, c’était déjà plus qu’il n’en fallait pour intriguer et inquiéter nos vieilles « culottes de peau ». Si vous ajoutez à cela qu’elle s’était donné partout, sur son passage, comme un jeune journaliste et écrivain musulman signant Mahmoud, vous comprendrez aisément que l’étonnement inquiet de ces messieurs ne devait pas tarder à se muer en une franche hostilité.

De cette hostilité la vaillante jeune fille fut harcelée presque jusqu’à la fin de sa tragique destinée.

Lisez plutôt les lignes suivantes qu’elle écrivait, dans la Petite Gironde, à la date du 23 avril 1903 :

« En 1900, je me trouvais à Eloued, dans l’extrême Sud-Constantinois. J’y rencontrai M. Sliman Ehnni, alors maréchal des logis de spahis ; nous nous mariâmes selon le rite musulman.

» En général, dans les territoires militaires, les journalistes sont mal vus, leur qualité d’empêcheurs de danser en rond… Tel fut mon cas : dès le début, l’autorité militaire, qui est là-bas, en même temps, administrative (bureaux arabes) me témoigna beaucoup d’hostilité ; aussi, quand nous manifestâmes, mon mari et moi, l’intention de consacrer notre mariage islamique par une union civile, l’autorisation nous en fut refusée.

» Notre séjour à Eloued dura jusqu’en janvier 1901, époque à laquelle je fus, dans Is circonstances les plus mystérieuses, victime d’une tentative d’assassinat de la part d’une sorte de fou indigène. Malgré mes efforts, la lumière ne fut pas faite sur cette histoire, lors du procès qui eut lieu en Juin 1901, devant le Conseil de guerre de Constantine.

» Au sortir du Conseil de guerre, où j’avais naturellement dû comparaître comme principal témoin, je fus brusquement expulsée du territoire algérien (et non de France) sans qu’on daignât même m’exposer les motifs de cette mesure. Je fus donc brutalement séparée de mon mari ; étant naturalisé français, son mariage musulman n’était pas valable.

» Je me réfugiai près de mon frère de mère, à Marseille, où mon mari vint bientôt me rejoindre, permutant au 9e hussards. Là, l’autorisation de nous marier nous fut accordée après enquête et sans aucune difficulté… Il est vrai que c’était en France, bien loin des proconsulats militaires du Sud-Constantinois. Nous nous mariâmes à la mairie de Marseille, le 17 octobre 1901.

» En février 1902, le rengagement de mon mari expirant, il quitta l’armée et nous rentrâmes en Algérie. Mon mari fut bientôt nommé khodja (secrétaire-interprète) à la commune mixte de Ténès, dans le nord du district d’Alger, où il est encore.

» Telle est ma vraie vie, celle d’une âme aventureuse, affranchie des mille petites tyrannies, de ce qu’on appelle les usages, le « reçu » et avide de vie au grand soleil, changeante et libre. »

Ce que la jeune Slave, aussi vaillante que modeste, ne dit pas dans ces quelques lignes où elle résuma sa courte et glorieuse existence, ce sont les trésors de dévouement, d’abnégation, qu’elle répandit autour d’elle, parmi les pauvres « meskinès » perpétuellement brimés, traqués, spoliés, martyrisés, et qu’elle ne cessa jamais de défendre de sa plume éloquente contre l’implacable vainqueur, risquant ainsi sa propre sécurité. Ce qu’elle ne dit pas, c’est que toutes les heures qu’elle ne consacrait pas à coucher sur le papier les impressions de sa vie vagabonde, à magnifier, dans l’œuvre que nous étudierons tout à l’heure, la splendeur triste du Sahara, elle les donna sans compter aux plus humbles, aux plus miséreux de ces bédouins, vaincus, résignés, qu’elle aima comme des frères et qui l’aimèrent comme une sœur de charité, dans la belle et noble acception de ce mot…

Ce qu’elle ne dit pas c’est que, pendant le dolent et prestigieux septennaire de sa vie, sous le ciel d’Afrique, alors que de sa petite fortune il ne lui restait pas un sou, elle alla errant parmi les tribus les plus misérables, rognant sur sa maigre pitance pour calmer les entrailles de l’affamé, distribuant un peu de quinine aux nomades tordus par le tehem, pansant de sa main fine et blanche l’œil purulent de l’enfançon, faisant revivre en sa mémoire tous ses souvenirs d’étudiante en médecine, et mettant ainsi sa propre misère ingénieuse et savante au service de la misère insondable qu’est la misère du Saharien.

Telle fut sa vie, passée tout entière à errer d’un bout à l’autre du Sahara, tantôt seule, tantôt en compagnie de pâtres ou de chasseurs, dont elle partageait la galette dure ou les dattes avariées ; s’attardant dans les oasis auprès des « rhamnès » misérables, heureux d’offrir à celle qu’ils appelaient leur « bon toubib » la maigre hospitalité de leurs maisonnettes de « tob », occupant ses veillées à écrire ses impressions et à noter le pays. Car Si Mahmoud avait toujours sur elle, dans la poche de son « saroual » ou dans le capuchon de son burnous, un crayon et un carnet. Et tantôt sur la crête d’une dune, tantôt au bord d’une tombe dans un cimetière arabe, tantôt encore sur la margelle d’un puits ou à l’ombre d’un palmier, elle sortait l’un et l’autre, s’asseyait et pendant des heures entières, elle écrivait.

Ce fut, en effet, la passion d’écrire qui, avec celle du Désert, de l’Arabe et de la vie nomade, remplit sa vie.

Ne disait-elle pas un jour, dans une de ses lettres au vénérable Abdul Wahab, qui fut, pour elle, un savant initiateur dans les choses d’Islam :

— « Peut-être avez-vous deviné chez moi l’ambition de me faire un nom par ma plume (chose que je n’espère pas atteindre, ambition qui reste chez moi au second plan). J’écris parce que j’aime le « processus de création littéraire » ; j’écris comme j’aime, parce que telle est ma destinée probablement… »

Elle écrivait encore, la veille du jour tragique où l’« oued » qui baignait le village d’Aïn-Sefra, débordant subitement, l’ensevelit sous une misérable hutte de boue.

Quand on retira son cadavre des décombres, on trouva près de lui un manuscrit qui n’était rien moins qu’un chef-d’œuvre.

- « Dans l’ombre chaude de l’Islam »

Oui, ce livre est assurément le plus beau des quatre dont se compose l’œuvre que nous allons maintenant analyser.