Dans un récit construit comme un documentaire, la journaliste « française-algérienne » part à la conquête de la « partie manquante » de l’histoire familiale, perdue quelque part en pays berbère.

Pendant longtemps, la journaliste Dorothée-Myriam Kellou (qui collabore régulièrement avec Le Monde) ne connaissait pas grand-chose à l’Algérie, son autre pays qui rime trop souvent avec nostalgie et oubli. Mère française, père algérien, elle est un mélange de deux cultures comme son prénom composé en témoigne. Quand elle se présente, elle dit qu’elle est « française-algérienne ». « Française trait d’union algérienne, précise-t-elle. J’aime l’équilibre qu’apporte ce trait d’union. Il est confortable, mais il sépare. Et si je le

De Nancy (Meurthe-et-Moselle), la Kabylie paraît si loin. Enfant, à la maison, son père ne parle alors ni arabe ni berbère avec ses deux filles. Sans le savoir, il y a une rupture – silencieuse – avec le pays d’origine. Aucune importance, Dorothée-Myriam Kellou aime, à la différence de sa grande sœur, revendiquer son côté « DZ » (abréviation de Djazaïr, Algérie en arabe), surtout devant ses amis. Mais un jour, au collège, l’un de ses camarades lui fait remarquer qu’elle ne parle même pas arabe. « Pourquoi ? », demandera-t-elle à son père avec reproches. « Tu connais la langue de ta mère, le français, lui répond-il. Tu peux apprendre l’arabe dans les livres. »

Le message est passé : elle va s’« arabiser », plonger dans cette langue où les phrases s’étirent et se dessinent avec grâce sous le trait du stylo. Elle cherche à tout savoir sur le sens des lettres quand elles se lient entre elles ; elle veut une connaissance plus intime avec les verbes et les expressions. « La langue arabe est très riche en mots. Pour dire l’amour, al-houb, il existe soixante déclinaisons qui renvoient à différents degrés de ce sentiment », souligne-t-elle. Elle en égrène quelques-unes : l’attirance (al-hawa), l’amour brûlant (al-najwa), l’amour qui rend fou (al-hoyam)… L’apprentissage de cette langue va l’emmener en Egypte, en Palestine et même aux Etats-Unis. Et l’Algérie alors ?

Monument terrifiant

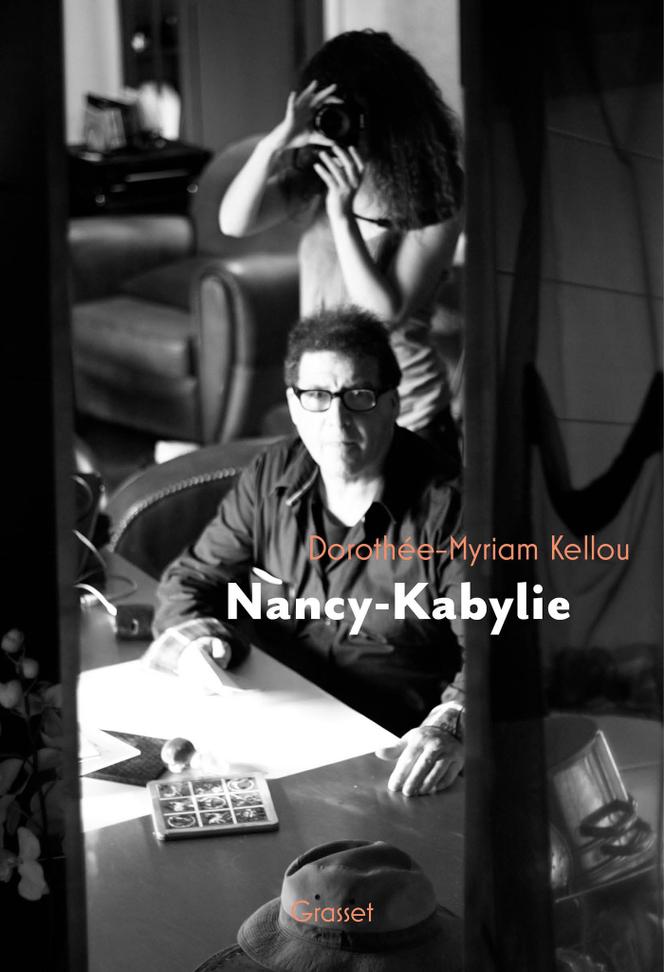

Dans un livre très personnel, Nancy-Kabylie, Dorothée-Myriam Kellou s’intéresse à l’histoire de ce pays, se penche sur Frantz Fanon, psychiatre martiniquais et figure majeure de la lutte contre le colonialisme, ou encore sur l’intellectuel américano-palestinien Edward Saïd, penseur de l’orientalisme. Et que sait-elle de l’histoire de sa famille en Algérie ? Sur l’enfance de son père ? Pas grand-chose…

Malek Kellou, réalisateur de télévision – devenu français, il y a une trentaine d’années –, semble encore captif d’un passé lointain et douloureux. Ce père, né en 1945 au temps de l’Algérie française, ne l’a jamais raconté à ses enfants. Ce n’est pas par pudeur, déni ou volonté de leur cacher le passé : sa mémoire a fait le vide, cherchant à mettre de côté les horreurs vécues pendant la guerre d’Algérie (1954-1962).

Un soir de Noël 2010, il offre à ses enfants un projet de film documentaire intitulé Lettre à mes filles. Dorothée-Myriam Kellou a 26 ans et apprend qu’une silhouette a été comme effacée des souvenirs de son père, celle d’un homme en bronze, avec une petite moustache ciselée, au visage menaçant et baïonnette à l’épaule. Il s’agit de la statue du sergent Blandan, mort pendant la conquête coloniale en 1842 à Boufarik, non loin d’Alger. Enfant, ce monument qui trônait sur la route menant à son village « terrifiait » Malek.

Dans son projet de film, il raconte qu’un matin d’avril 1990, alors qu’il était en train de réaliser une émission pour FR3, il est tombé nez à nez avec cette statue qui venait d’être érigée dans un nouvel emplacement à Nancy. « La mémoire, jusqu’ici plus ou moins maîtrisée, de mon enfance, me percuta de plein fouet », écrit-il dans sa lettre, précisant que cette statue lui rappelait « la guerre, l’odeur du napalm et les regroupements… ».

Apaiser les souvenirs traumatiques

Durant la guerre, l’armée française avait vidé des villages entiers, souvent difficiles d’accès, pour couper tout soutien au Front de libération nationale (FLN). Les populations étaient alors regroupées dans des camps sous surveillance et influence directe de la France. Au total, plus de 2,35 millions d’Algériens avaient été ainsi forcés à s’y installer. Parmi eux, un jeune garçon de 10 ans prénommé Malek.

Malek Kellou est originaire d’un hameau de Mansourah, un village de petite Kabylie ; il a été déplacé dans un camp entouré de barbelés électrifiés où il fallait des autorisations pour cultiver les champs. « Je ne suis jamais retourné dans mon village depuis cette époque. Je n’ai jamais revu ma maison, je n’ai jamais revu mes amis de Mansourah. Aujourd’hui, c’est mon rêve le plus cher d’y retourner », écrit-il. Ce rêve va devenir celui de sa fille. Ensemble, ils vont le réaliser et en feront même un documentaire, A Mansourah, tu nous as séparés.

Nancy-Kabylie raconte le voyage temporel et sentimental d’un père et d’une fille en quête de leurs racines. La journaliste va ainsi apaiser des souvenirs traumatisants chez son père, se réapproprier cette mémoire oubliée et apprivoiser la partie manquante de son histoire familiale. La force de ce récit intime, construit comme un documentaire, est de montrer que les blessures d’un parent peuvent aussi se transmettre malgré les silences. Et devenir une obsession. Dorothée-Myriam Kellou a choisi sa peine, celle de porter les tourments algériens de son père pour mieux s’en affranchir. Les comprendre et se comprendre aussi.

Nancy-Kabylie, de Dorothée-Myriam Kellou, éd. Grasset (2023), 215 p., 19 euros.

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/11/30/nancy-kabylie-de-dorothee-myriam-kellou-la-memoire-de-mon-pere_6203214_3212.html

Les commentaires récents