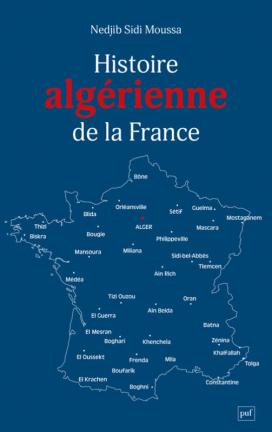

Docteur en science politique, Nedjib Sidi Moussa est spécialiste de l’Algérie indépendante. Cinq ans après « La Fabrique du Musulman » (Libertalia, 2017) dans lequel il s’interrogeait sur la confessionnalisation et la racialisation de la question sociale en France, il publie une « Histoire algérienne de la France » (PUF, 2022). Une analyse sans tabou du refoulé de la question algérienne qui éclaire les crispations identitaires et leurs recompositions traversant la société française depuis la fin de la guerre d’Algérie.

Le Comptoir : Dans votre livre, vous analysez un choc des générations algériennes qui trouve ses racines dans les années 1960 aux lendemains de l’indépendance de l’Algérie. En quoi s’agit-il d’un moment essentiel dans la structuration de la question algérienne en France ?

Nedjib Sidi Moussa : Les anticolonialistes conséquents, qui sont toujours restés minoritaires à l’échelle de la société française, ont continué, après leur lutte pour l’indépendance de l’Algérie, à suivre ce qu’il se passait de l’autre côté de la Méditerranée. Ceux que l’on a appelé les « pieds-rouges » ont essayé de contribuer à la construction du socialisme à l’algérienne, avant de connaître des déconvenues, notamment en 1965 avec le coup d’État de Houari Boumédiène au cours duquel certains seront arrêtés, torturés et expulsés par les autorités. De fait, des représentants de cette « génération algérienne » de tendance anti-impérialiste se sont exprimés dans la revue Partisans, éditée par François Maspero. Pour ces intellectuels et militants, souvent nés dans les années 1930, horrifiés par la répression d’octobre 1961, la lutte pour l’indépendance de l’Algérie constitue le premier fait d’armes et va laisser des traces sur la durée.

Mais on trouve également de l’autre côté de la barricade une seconde « génération algérienne » qui comprend ceux qui, au même âge, se sont engagés corps et âmes pour la fiction de « l’Algérie française », comme Dominique Venner, parfois en soutenant les terroristes de l’Organisation armée secrète (OAS). D’un côté comme de l’autre, ces éléments radicaux ont pris des risques, se sont exposés à la répression étatique, tout en demeurant fidèles à leur engagement algérien bien après 1962. En réalité, cette question traverse l’ensemble de la société française, la Cinquième République étant née de ce contexte-là et des figures importantes, comme Charles de Gaulle ou François Mitterrand, ayant occupé des responsabilités au cours de la guerre d’Algérie. Cela a toutefois été plus déterminant pour ceux qui ont assumé aux marges du champ politique des engagements antagonistes. L’idée du livre est de montrer comment des batailles politiques, idéologiques et culturelles nées à ce moment-là ont été refoulées, pour mieux revenir, de façon plus ou moins explicite, et se redéployer de la seconde moitié du XXe siècle à nos jours.

Quelle place occupe la question de la sexualité dans une époque également marquée par la libération des mœurs ?

Il y a un lien très fort entre le racisme, le ressentiment colonial et la sexualité. Une partie importante de l’extrême droite se reconstruit et se remobilise, après la bataille perdue pour « l’Algérie française », autour du rejet des travailleurs algériens dont l’immigration a été pendant des décennies quasi-exclusivement masculine, même si cela évoluera à partir des années 1960. Ces hommes, qui incarnent aux yeux des xénophobes le cauchemar de la « France algérienne », et dont la présence est jugée illégitime, restent vus comme d’anciens « fellaghas-égorgeurs », avant de devenir des « chômeurs-violeurs », puis des « terroristes-fanatiques » en puissance. La sexualité des hommes algériens est perçue comme étant anormale et déviante pour les nationalistes français qui cultivent à l’égard des anciens colonisés une grande ambigüité, en exprimant leur crainte du métissage. Les services de contrôle et de répression ainsi qu’une certaine presse observent ces prolétaires avec haine et fascination, notamment pour leur virilité ou leur violence fantasmées, avant de passer plus tard sur une autre obsession, centrée cette fois sur le corps des femmes, comme cela se manifestera autour de la question du voile.

Si j’ai joué la métaphore du refoulement, c’est aussi pour affirmer que l’on ne peut pas comprendre l’histoire de la France, en particulier les controverses touchant au colonial, à l’immigration, au sécuritaire mais également au culturel et à la sexualité sans passer par la question algérienne. D’ailleurs, quand la presse ou les archives policières parlent de refoulement des indésirables, c’est pour signifier que l’on veut expulser du territoire national des personnes qui ne sont pas les bienvenues. L’autre définition du refoulement, qui relève davantage de la psychanalyse, renvoie à la répression de désirs jugés socialement inacceptables. Parler du rapport au corps des hommes et des femmes, c’est aussi se demander comment faire société, si l’on peut se fondre, s’assimiler et faire corps. Sans partager tous les présupposés théoriques de l’historien Todd Shepard, notamment dans son usage de Michel Foucault, son livre Mâle décolonisation est incontournable pour comprendre les passions contradictoires autour des hommes algériens en France. Le refoulement renvoie également à une sociologie bourdieusienne autour de la genèse des institutions. Or, en revenant aux origines de la Cinquième République, des débats sur la nationalité et d’autres problématiques fondamentales, on réalise que la question algérienne est incontournable.

Vous soulignez que les marches pour l’égalité et contre le racisme de 1983 étaient apolitiques et dépourvues de contenu de classe. Comment expliquer que dans les années 1980 la question algérienne se déploie davantage à travers la question de la lutte contre le racisme que de l’égalité ?

La première chose à rappeler, c’est le tournant culturel amorcé à l’université dès les années 1970 et qui alimente les débats sur la différence, la valorisation de la différence ou au contraire de l’indifférence. La seconde, c’est le « tournant de la rigueur » de 1983 qui acte le renoncement de François Mitterrand et de son gouvernement de gauche à la rupture avec l’ordre établi. Cela a déçu ceux qui pensaient, à travers leur vote, que la France amorcerait des changements d’ampleur, même si, dans les faits, les espérances révolutionnaires des années 1970 étaient déjà enterrées pour longtemps, du fait de la restructuration capitaliste, de l’offensive religieuse, de l’épidémie du SIDA ou de la prolifération de la drogue. C’est sans doute la raison pour laquelle la lutte contre le racisme – du moins une conception particulière de cette juste cause – l’emporte sur le combat pour l’égalité, sans parvenir à leur articulation.

« Se battre pour l’égalité impliquait des changements structurels profonds au niveau économique, social, culturel et politique. Or, le changement sera surtout culturel parce que ces marches mettent sur le devant de la scène la visibilité et la place des enfants d’ouvriers issus de l’immigration, notamment algérienne. »

Car, même si ces derniers peuvent revendiquer un ancrage avec le pays de leurs parents, leur avenir est français, qu’ils l’assument ou non, ce qui posera à terme la question de la nationalité voire de la binationalité, des deux côtés de la Méditerranée. Cependant, ces marches avaient indéniablement un caractère politique, ce qui est le propre de la lutte contre le racisme – que cela plaise ou non, indépendamment des illusions suscitées – même si des groupes marxistes reprochaient à ces mobilisations d’être en déconnexion avec la lutte des classes.

C’est également dans cette conjoncture qu’a lieu le tournant tiers-mondiste d’une partie de l’extrême droite, autour de la revue Éléments animée par Alain de Benoist. Ce « tiers-mondisme de droite » repose sur des emprunts complètement paradoxaux à Frantz Fanon, un éloge d’Ahmed Ben Bella et même une vision positive de l’islam – en raison du choc provoqué par la révolution iranienne –, qui permet de promouvoir un racisme ethno-différentialiste sur le mode : « puisque les Algériens ou les Iraniens défendent leur identité et leur culture, faisons de même de notre côté ». L’idée sous-jacente étant, bien évidemment, qu’il fallait à terme organiser le retour des immigrés dans leur pays. Il faudrait relire Le cauchemar immigré dans la décomposition de la France de Mezioud Oudamer.

Vous évoquez d’ailleurs le rôle du procès de l’ancien officier nazi Klaus Barbie en 1987 dans la genèse de ce que certains qualifieront dans les années 2000 de « nouvelle judéophobie ». En quoi constitue-t-il un moment de fracture au sein de la gauche anti-impérialiste ?

En effet, les débats provoqués par cet événement permettent d’interroger ce qu’on a appelé la « nouvelle judéophobie » – même s’il faudrait questionner cette supposée « nouveauté » –, ainsi que la rhétorique du « deux poids, deux mesures » toujours à l’œuvre chez certains groupes sensibles au discours décolonial. Au cours de ce procès, une mise en concurrence perverse est établie par Jacques Vergès entre le sort tragique réservé aux Juifs d’Europe pendant la Seconde Guerre mondiale et les victimes de l’impérialisme occidental à travers le monde. L’ancien défenseur des indépendantistes algériens constitue d’ailleurs symboliquement un front d’avocats issus d’anciennes colonies européennes – avec un Algérien, un Congolais et un Bolivien. La volonté affichée de dénoncer les crimes du colonialisme – ou plutôt de dévoiler l’hypocrisie des gouvernements issus de la Résistance – se manifeste à travers le procédé pernicieux de relativisation de la Shoah. Cette logique n’a fort heureusement pas été acceptée par tous les anciens colonisés, à l’image de l’historien et militant algérien anticolonialiste Mohammed Harbi. Par ailleurs, une partie de l’ « ultra gauche » en France a été séduite par les thèses négationnistes, en raison d’un ultra-scepticisme l’amenant à prendre le contre-pied du discours associé à celui de l’État, des institutions et de la presse en partant, en pure perte, à la recherche de « vérités alternatives ».

La discussion consistant à savoir si l’on peut mettre sur le même plan le nazisme et le colonialisme, sur fond d’antisionisme flirtant avec l’antisémitisme – quelques années après les massacres de Sabra et Chatila –, repose pour l’essentiel sur l’instrumentalisation du ressentiment postcolonial, vingt-cinq après une indépendance devenue synonyme d’autoritarisme, de corruption et de pénurie en Algérie. Même si elle fut critiquée par des figures incontestables de l’anticolonialisme, comme l’historien Pierre Vidal-Naquet, la rhétorique cynique de Jacques Vergès a influencé négativement des pans entiers de l’intelligentsia algérienne francophone et des diasporas africaines. Le « deux poids, deux mesures » et la concurrence victimaire ne pouvaient faire que des dégâts sur la rive Sud de la Méditerranée en l’absence de libertés démocratiques et de traitement des crimes coloniaux.

« Une partie de l’ « ultra gauche » en France a été séduite par les thèses négationnistes, en raison d’un ultra-scepticisme l’amenant à prendre le contre-pied du discours associé à celui de l’État, des institutions et de la presse en partant, en pure perte, à la recherche de « vérités alternatives ». »

À partir de quand la question algérienne se restructure autour de celle de l’islam et que la lutte contre le racisme anti-arabe cède la place au combat contre l’islamophobie ?

Le rapport à l’islam est inséparable de la question algérienne, et ce depuis la conquête française qui a donné lieu à des aberrations juridiques, comme ce fameux arrêt de la cour d’appel d’Alger qui, en 1903, affirme que le terme « musulman » doit être déconnecté de son sens confessionnel. Au cours de la lutte contre le colonialisme, les dirigeants indépendantistes – y compris ceux qui avaient pris, à titre individuel, leur distance avec l’islam – ont instrumentalisé le sentiment religieux de la population et ne se sont jamais quasiment jamais démarqués d’une conception arabo-islamique de la nation, ainsi que je le rappelais dans Algérie, une autre histoire de l’indépendance (PUF, 2019).

Après 1962, plusieurs rapports au religieux coexistent en Algérie, avec des lectures progressistes cherchant à associer l’islam au socialisme et d’autres courants, plus conservateurs, mobilisant le référent religieux pour s’opposer aux évolutions touchant à la propriété privée ou au statut des femmes. Néanmoins, les oppositions de la gauche algérienne, malgré leur marginalité, se retrouvaient sur l’exigence de la laïcité, a minima – contrairement aux héritiers du Parti communiste algérien (PCA), plus en phase avec les autorités au moins sur ce point –, tandis que certains groupes, certes de moindre envergure, s’engageaient à travers leurs publications, dans une critique radicale de la religion, ainsi que j’ai tenu à le souligner dans Dissidences algériennes (l’Asymétrie, 2021).

Le contexte international est également déterminant puisque la révolution iranienne et l’invasion soviétique de l’Afghanistan provoquent le réveil des courants intégristes sunnites, majoritaires dans le monde musulman. Les autorités algériennes s’appuient pour leur part, de façon cynique, sur les franges conservatrices pour contrer les courants de gauche et/ou berbéristes, notamment à l’université. Enfin, on assiste en France dans les années 1980 à un regain de religiosité et un retour à l’islam parmi les harkis ou leurs enfants, ce qui était sans doute pour eux un moyen de se reconnecter à un pays dans lequel ils ne pouvaient plus retourner, du moins pour les parents.

« Faute d’utopie laïque, l’utopie devient islamiste, portée par les couches défavorisées qui pensent que l’islam est la solution. »

C’est donc durant cette période que commence à se poser en de nouveaux termes la question de l’islam. En quelques décennies, nous sommes passés de l’ouvrier nord-africain, au travailleur arabe, au beur, puis au musulman. Cette évolution n’est pas seulement liée à la manière dont ils sont perçus par la société française, mais cela a aussi à voir avec la façon dont ils se présentent, s’organisent et s’expriment, individuellement ou collectivement. Cela sur fond d’effondrement du mouvement ouvrier et révolutionnaire ainsi que de reflux des organisations de gauche laïques et internationalistes. Le nationalisme indépendantiste, le socialisme bureaucratique, tout comme le tiers-mondisme sont en crise et n’offrent plus d’alternative. Faute d’utopie laïque, l’utopie devient islamiste, portée par les couches défavorisées qui pensent que l’islam est la solution. Après tout, peut-être que ce qui a commencé en Iran se terminera en Iran. C’est du moins ce que j’espère en observant avec sympathie le soulèvement en cours qui remet en cause les fondements de la théocratie.

Certains opposent aujourd’hui un féminisme « blanc » à un féminisme « non-blanc ». Quel est le rôle des féministes algériennes auxquelles vous accordez une place importante et semblent « prises en tenaille entre l’obscurantisme religieux en Algérie et le racisme en France » ?

Dépeindre le féminisme en France comme étant un phénomène exclusivement « blanc », aveugle à la différence, voire raciste, est non seulement choquant mais ne correspond à aucune réalité historique. Que ces thèses aient pu recevoir un tel écho démontre l’ignorance crasse, l’absence de transmission voire même de simple curiosité intellectuelle chez certains courants bien en vue de la fausse conscience contemporaine. C’est pourquoi j’ai choisi de consacrer un chapitre à « l’affaire Dalila Maschino », à savoir l’enlèvement au Canada, en 1978, d’une jeune Algérienne – orchestré par son frère, Messaoud Zeghar, un homme d’affaires proche de Houari Boumédiène –, mariée à un non-musulman. Ce rapt provoque une importante mobilisation outre-Atlantique, mais se révèle beaucoup plus timide en France – n’oublions pas qu’à cette époque une partie importante de la gauche française soutient le régime algérien. De nombreux articles sont toutefois publiés par Simone Hamelin dans Rouge, alors quotidien de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR).

Cette conjoncture est particulièrement intéressante puisque ce moment coïncide avec l’apparition de groupes de femmes arabes, notamment algériennes, qui se trouvent au contact des milieux féministes et immigrés – notamment des groupes de l’opposition de gauche, souvent hostiles au féminisme –, et qui expriment, à travers leurs communiqués, articles ou interviews, les aspirations et tensions que l’on retrouvera plus tard à l’occasion des débats soulevés en France par la promotion de la parité et de la diversité ou la diffusion de l’intersectionnalité. Plus largement, cela met en évidence les crispations autour de la représentativité et de l’authenticité de la parole des groupes subalternes ou marginalisés, favorisant les accusations de « trahison » – qui reflète l’influence du nationalisme des exilés –, d’autant que le champ politico-médiatique français demeure relativement fermé au pluralisme concernant la question algérienne.

« Dépeindre le féminisme en France comme étant un phénomène exclusivement « blanc », aveugle à la différence, voire raciste, est non seulement choquant mais ne correspond à aucune réalité historique. »

Pour revenir à la transmission, une question qui me tient particulièrement à cœur, la difficulté tient à l’effondrement des organisations de gauche (politiques, syndicales et associatives) qui, malgré tous leurs défauts – et je pourrais en parler longuement –, constituaient des lieux de socialisation, de formation et d’élaboration. Elles permettaient aux jeunes générations de mener des combats communs avec les plus anciennes et d’accéder à tout un héritage constitué de luttes, d’expériences ou de débats qui ont disparu de l’imaginaire de militants désormais engagés avec un enthousiasme plus ou moins limité dans des mobilisations sectorielles voire ponctuelles – quand il ne s’agit pas de vaines polémiques sur les réseaux sociaux. Gageons que cela ne soit pas irrémédiable.

Quid de la guerre civile algérienne des années 1990 qui ressemble à un point aveugle ?

La « guerre civile » des années 1990 – qui a eu des répercussions hexagonales – a indéniablement fait évoluer les termes du débat, en particulier à travers la manière dont une partie de la gauche française a légitimé les représentants de la mouvance islamo-conservatrice au nom de la sortie de crise. En effet, chacun a été amené à prendre position : fallait-il s’allier aux islamistes en les considérant comme des interlocuteurs valables au nom de la démocratie ou fallait-il s’allier avec le régime militaro-policier afin d’éradiquer les groupes islamistes armés pour le salut de la République ? Ces deux positions rétrospectivement intenables – à savoir l’opposition entre « réconciliateurs » et « éradicateurs » – ont structuré les débats en Algérie, puis en France, en prenant en étau les individus et groupes qui cherchaient à faire entendre une autre voix. Ce manichéisme va ensuite se redéployer en France dans les années 2000 autour de la question musulmane, dans le contexte international de « guerre contre la terreur » et des nouvelles affaires de voile au plan national, avec en toile de fond le clivage issu de la tragédie algérienne.

Des militants, éditeurs, journalistes ou universitaires se sont faits les relais du discours islamiste, quand d’autres se sont faits les avocats des autorités algériennes, en passant sous silence les exactions des uns ou des autres, illustrant ce que Pierre Bourdieu appelait les « cécités croisées ». Cela amène à interroger plus fondamentalement les guerres françaises – celles des milieux politiques et intellectuels qui savent se montrer particulièrement cruels ou sectaires – menées depuis 1830 sur le sol algérien ou par groupes algériens interposés, comme ce fut le cas chez les trotskistes engagés dans un soutien inconditionnel au Front de libération nationale (FLN) ou au Mouvement national algérien (MNA), en fermant les yeux sur leurs méthodes autoritaires ou les limites de leur programme, au nom de la justesse de la cause indépendantiste. C’est sans doute là une constante de l’internationalisme ou de la solidarité asymétrique sur laquelle viennent se greffer des fantasmes contradictoires qui reposent en grande partie sur la méconnaissance ou la simplification des enjeux.

« La critique de la religion, le refus de l’aliénation et la résistance à l’oppression ne sont pas des « privilèges blancs ». »

Dans le contexte des années 1990, cela a permis à une partie de la gauche de contracter des alliances contre-nature, à dénigrer les Algériennes et Algériens qui ne paraissaient pas suffisamment authentiques en raison de leur attachement à des valeurs universelles – quand il ne s’agit pas de l’affirmation de leur engagement laïque voire de leur athéisme –, et à les faire passer pour des marionnettes de l’impérialisme occidental ou des « informateurs indigènes » comme on l’entend parfois aujourd’hui dans les milieux universitaires. C’est un discours d’une très grande violence – surtout au regard des tabous qui pèsent au sein de la société algérienne et dans la diaspora confrontée également au racisme – qui visent à intimider les esprits libres car la critique de la religion, le refus de l’aliénation et la résistance à l’oppression ne sont pas des « privilèges blancs ».

Vous parlez à cet égard d’orientalisme à rebours. Pouvez-vous préciser ?

J’emprunte la notion d’ “orientalisme à rebours” au philosophe Sadiq Jalal al-Azm, malheureusement peu connu et boycotté par une partie des orientalistes français, au même titre que d’autres intellectuels de gauche. Si, en France, les milieux progressistes et intellectuels adhèrent généralement à la critique de l’orientalisme formulée par Edward Saïd, on connaît en revanche beaucoup moins le rejet de « l’orientalisme à rebours » qui tend à valoriser l’Orient au détriment de l’Occident, en jouant sur les mêmes ressorts essentialistes que l’orientalisme et qui s’exprimera en particulier dans le sillage de la révolution iranienne chez nombre d’intellectuels ou militants subjugués par le pouvoir religieux. Ce glissement ne convenait pas aux militants révolutionnaires, marxistes et socialistes issus du monde arabo-musulman qui ont très vite établi une analogie entre l’idéologie islamiste et le fascisme européen – et cela bien avant la récupération de ce thème par les néoconservateurs nord-américains qui se sont lancés dans une croisade contre l’ « islamo-fascisme ». Que le parallèle soit justifié ou nom au regard d’une analyse rigoureuse des processus historiques, l’islamisme a de nombreuses affinités avec les courants conservateurs et réactionnaires au plan international. Il se place indubitablement à droite voire à l’extrême droite de l’échiquier politique.

L’expression d’ “extrême droite musulmane” que l’on entend dans le contexte algérien semble impossible en France…

Depuis la vague d’attentats de 2015-2016, il peut arriver, dans le contexte français, de tomber sur des discours qui dénoncent l’islamisme d’un côté et l’extrême droite de l’autre, ce qui laisse sous-entendre qu’il s’agit de deux phénomènes n’ayant rien en commun – ou plutôt que l’extrême droite est une caractérisation réservée à la politique occidentale. Dans ce cas parler d’extrême droite musulmane devient forcément plus compliqué voire inconcevable pour de nombreux militants ou intellectuels de la gauche française. C’est pourtant quelque chose d’évident dans les pays où des organisations islamistes exercent une influence déterminante – et pas exclusivement en Algérie ou dans le monde arabe, encore une fois, regardons du côté de l’Iran.

« Écoutons la voix des progressistes et révolutionnaires, du moins ceux qui osent encore affirmer des principes fondamentaux, malgré la répression, malgré le reflux historique de la gauche, sans se laisser corrompre par l’État ou les courants réactionnaires. »

Car il faut un courage extraordinaire pour résister à la pression conjuguée des forces de l’argent, du nationalisme et de la religion. Tous n’ont pas réussi, loin de là, mais il ne s’agit pas de donner des leçons et encore moins d’en recevoir. Certains de ceux qui, dans le contexte algérien, se retrouvaient dans le pôle « éradicateur » dans les années 1990, basculeront par la suite, dans le contexte français, dans l’alliance avec des groupes islamo-conservateurs au nom de la lutte contre le racisme. Ces revirements, qui ont eu lieu dans ce sens comme dans l’autre, expliquent pourquoi une partie des acteurs de cette génération est mal à l’aise pour revenir sur cette séquence.

Ces dernières années ont été marquées par la reconnaissance du massacre du 17 octobre 1961 et la commémoration des Accords d’Évian, laissant dans l’ombre les vingt ans de la guerre civile algérienne que nous évoquions. Faut-il y voir un symptôme du fait que l’Algérie ne semble exister en France qu’à travers le spectre du passé colonial et de la guerre d’indépendance ?

Il suffit d’entrer dans une librairie parisienne pour mesurer le déséquilibre entre la section consacrée à l’Algérie coloniale, relativement bien fournie, et celle sur l’Algérie indépendante où les titres se font plus rares. Il y a un autre problème lié à l’institution universitaire qui encourage peu la recherche en général, en raison de la dégradation accélérée de ce service public, et encore moins celle sur l’Algérie coloniale ou postcoloniale, faute de postes pérennes et du désintérêt – voire du mépris, osons le mot – d’une grande partie des enseignants-chercheurs pour la question algérienne – ou, plus précisément, pour ceux qui s’y consacrent car les intellectuels d’origine algérienne restent, souvent malgré eux, porteurs de rapports sociaux hérités d’un passé récent : la colonisation et l’exploitation. Cela suffit à les condamner à la précarité à vie. Alors quand s’ajoute à cela une remise en cause de la doxa du moment dans le microcosme et le refus de cautionner la logique des États…

Si le moment colonial est convoqué au détriment de l’histoire postcoloniale cela traduit l’absence d’une alternative saisissable et la difficulté à se confronter à un passé récent, notamment celui de la guerre civile dont de nombreux acteurs et témoins sont toujours en vie. L’incapacité à envisager un avenir enthousiasmant de part et d’autre de la Méditerranée conduit à un repli sur les expériences les plus traumatiques, et il devient quasiment impossible de sortir de cette téléologie négative, de cette relecture de l’histoire à travers un prisme exclusivement doloriste. Ce faisant, on oublie les joies et les espoirs suscités par la lutte commune contre le colonialisme, le capitalisme, l’autoritarisme, le sexisme et le racisme. Car il en reste forcément quelque chose, quelque part…

Amadou Gaye

LE

https://comptoir.org/2022/12/08/nedjib-sidi-moussa-on-ne-peut-comprendre-les-controverses-identitaires-sans-revenir-a-la-question-algerienne/

.

Les commentaires récents