© Stéphanie Trouillard, France 24

85 ans, appelé français, sergent infirmier

"J'avais mon stock de cercueils à gérer"

Lucien Pouëdras est né en 1937, à Languidic, dans le Morbihan, en Bretagne. Ses parents étaient agriculteurs. Lorsqu'il est appelé pour le service militaire, il travaille dans une usine agroalimentaire. Il débarque en Algérie en juillet 1958 au sein du service de santé. Stationné dans un premier temps à Sidi Bel Abbès, dans le nord-ouest, il est ensuite envoyé à Mecheria, l'un des carrefours qui relient le sud algérien à l'Oranie. De retour en France en 1960, il se spécialise dans la gestion d'entreprises et s'installe à Paris. À sa retraite, il se consacre entièrement à la peinture. Artiste reconnu, il a réalisé, en cinquante ans, plus de 400 toiles sur la campagne bretonne.

“En mars 1958, j'ai été appelé pour mon service militaire. Direction Vincennes, en banlieue parisienne, pour mon instruction. J'ai eu quatre mois pour apprendre à manier des armes, puis à faire des pansements et des piqûres au sein du service de santé. Nous avons ensuite été quinze à partir directement pour l'Algérie.

De l'Algérie, je connaissais la carte que j'avais vue pendant mon certificat d'études à l'école primaire comme tout le monde, rien de plus. Je savais aussi que mon père y avait fait son service militaire. En juillet 1958, je suis arrivé à Oran après deux nuits en bateau. C'était un voyage épouvantable, mais le matin, quand on a vu la ville devant nous, c'était extraordinaire. On a embarqué dans des camions pour Sidi Bel Abbès, où se trouvait le siège des légionnaires et le PC de la division médicale. On gérait une centaine de médecins. J'ai appris le traitement des urgences. Je faisais le suivi des blessés, des suicides, des morts et des malades. Il fallait les déclarer tous les jours. C'étaient surtout les embuscades qui faisaient des morts, mais il n'y en avait qu'une vingtaine par mois au début. Il y avait cependant beaucoup de blessés dans des accidents de véhicules ou à cause de mines.

Lucien Pouëdras (à droite) en Algérie, au bureau de la direction du service de santé. © Archives Lucien Pouëdras

À la fin de l’année 1959, on nous a descendu à Mecheria où il n’y avait rien, à part une immense plaine désertique. Comme on était loin d'Alger et d'Oran, on s'est retrouvés avec une antenne chirurgicale. Elle comprenait un chirurgien, deux réanimateurs, un anesthésiste, quelques infirmiers et une salle. L'objectif était de pouvoir récupérer tous les blessés, avant de les traiter ou de les expédier vers Oran ou Alger. On gérait les militaires et toute la population civile. C'était plus coriace dans ce secteur. Il n'y avait pas de front ni d'ennemi qu'on pouvait voir. C'était la guérilla. Les militaires circulaient sur des chemins de terre avec des half-tracks, des véhicules blindés. S'ils sautaient sur une mine, cela faisait de gros dégâts. L'explosion créait une vibration. Le temps qu'on les découvre et qu'on les transfère, s'ils étaient déjà dans un état comateux, c'était foutu. Le tibia ou le fémur était découpé comme un saucisson en rondelles. Il fallait souvent amputer des jeunes de 20 ans au niveau du genou. Quand vous voyiez arriver des brûlés, c'était aussi un spectacle que vous ne pouvez pas imaginer. On était obligés de les scier pour les mettre dans le cercueil car les corps étaient figés.

Un transport de blessés par hélicoptère. © Archives Lucien Pouëdras

Moi, j'étais en bout de ligne. J'ai vu beaucoup de jeunes mourir. J'avais mon stock de cercueils à gérer. Je voyais aussi partir toutes les lettres de condoléances. Mais je voyais aussi des gens qui s'en sortaient. C'était un travail intéressant. Je me sentais utile, mais je savais par contre dans ma tête que c'était inutile de prétendre assimiler cette population. Dès le départ, j'ai eu une bienveillance pour ce pays. Je n'ai jamais cru à l'Algérie française.

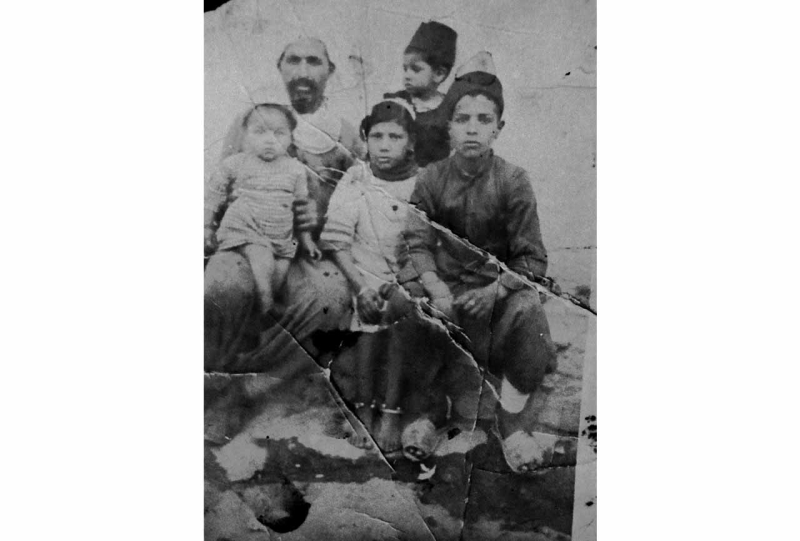

Des enfants d’une tribu pris en photo par Lucien Pouëdras. © Archives Lucien Pouëdras

Aujourd'hui si je parle de ma vie, il y a eu des choses importantes comme le fait de se marier ou d'avoir des enfants, mais l'Algérie est un gros morceau. Je suis heureux d'avoir eu cette expérience. Elle est précieuse. Sur l'ensemble de mon séjour, je suis revenu avec des choses positives car je ne me suis jamais retrouvé dans l'ambiance du combat. Je l'ai vécu indirectement. Je n'avais pas d'armes. J'ai fait mon boulot.”

© Stéphanie Trouillard, France 24

85 ans, combattant de l'Armée de libération nationale (ALN)

"La peur de mourir, c'est énorme quand on a 20 ans"

Bachir Hadjadj est né en 1937, à Aïn Touta, près de Batna, dans les Aurès. Son père s'est engagé volontairement pendant la guerre de 1914-1918 au sein des "Turcos", devenus ensuite les "Tirailleurs". Gueule cassée devenu "caïd" (fonctionnaire de la France), il lui a offert une vie "heureuse", loin de "la misère coloniale". À 20 ans, Bachir fait son service militaire sous le drapeau français et se retrouve à servir en Kabylie. Une véritable épreuve qui le poussera deux ans plus tard à rejoindre l'ALN à la frontière tunisienne. En 1972, ses divergences politiques l'amènent à quitter l'Algérie. Pendant des années, il gardera le silence sur "cette humiliation du colonisé, infériorisé chez lui", jusqu'à ce qu'un jour, sa fille lui demande "d'où elle venait". Il en naîtra "Les voleurs de rêves", (éditions Albin Michel), récompensé par le prix Seligmann contre le racisme en 2017.

“J'avais 17 ans quand la guerre d'Algérie a commencé, 26 ans quand elle s'est terminée. J'ai connu le monde colonial. Pour nous Algériens, c'était un monde humiliant, un monde d'inégalités.

À l'école, nos instituteurs n'étaient pas racistes. C'était valorisant de venir apprendre le français aux petits Arabes. Nous, nous étions contents d'apprendre. Il n'y avait aucun cours sur l'Algérie. Elle n'existait pas. J'étais un bon élève. Nous étions différents de nos camarades français. À l'extérieur de l'école, on ne se rencontrait pas, on ne jouait pas au foot ensemble. Ils habitaient dans des villas, nous dans des gourbis [habitation sommaire, NDLR].

Au lycée, on s'apercevait vite que tous les professeurs étaient Français. Seul le prof d'arabe était Arabe. Les Français n'apprenaient pas notre langue alors qu'ils vivaient en Algérie. On n'aimait pas se mélanger. On n'était pas aimés.

Bachir Hadjad, en septembre 1949, lors de sa rentrée en 6e avec son père et son frère (à droite). © Archives Bachir Hadjadj

À 20 ans, j'ai dû faire le service militaire obligatoire. On était sujets français mais pas citoyens. C'était une catastrophe. Suprême humiliation, on m'a mis chez les chasseurs alpins. Je n'aime ni la neige, ni le froid, je me suis retrouvé sur des skis. On m'a envoyé à Modane, en Savoie. Je suis resté 14 mois en formation. Après, on m'a affecté comme soldat français en Kabylie. Il fallait montrer que les Algériens étaient dans l'armée française. On était une quinzaine sur une centaine de soldats. On avait le même treillis, le même fusil, mais quand ils parlaient entre eux, on était les "bougnoules". Je suis resté une douzaine de mois en tant qu'infirmier. J'étais caporal. J'ai vu la torture. J'ai entendu comment les soldats traitaient les paysans, les encerclements, comment on fouillait les villages, on montrait le sexe de la femme pour voir s'il était rasé (pour savoir si son mari était venu la voir). J'avais de la rancune. Je me suis construit comme ça. On ne naît pas anticolonial, on le devient. Ça a duré 28 mois. J'ai été libéré en septembre 1959.

Après avoir passé mon bac en candidat libre, je suis allé en fac de sciences à Grenoble. Je suis resté six mois, mais je n'accrochais pas. J'ai alors commencé à militer dans une cellule du FLN. Puis, l'ALN a demandé à des étudiants de la rejoindre. Je me suis engagé, sans le dire à mes parents pour ne pas les mettre en danger.

Bachir Hadjadj en 1960. © Archives Bachir Hadjadj

Nous sommes arrivés à Ghardimaou, en Tunisie, siège de l'état-major. Nous avons été affectés dans un camp d'instruction et répartis dans les bataillons. Entre la Tunisie et l'Algérie, il y avait un barrage électrifié qui empêchait que l'ALN n'envoie des troupes : 50 000 volts dans la journée, 200 000 la nuit. Il y avait une double haie de barbelés sur 600 km. Quelqu'un qui passait la première ne pouvait pas atteindre la deuxième. Entre les deux se trouvait une piste où il y avait des patrouilles de chars, de mitrailleuses, des mines... c'était horrible.

C'était la ligne Morice. Les combats, c'était dans ce no man's land. Les Algériens avaient une quarantaine de bataillons de 400 à 600 hommes. Notre travail consistait à exercer une pression maximum sur le barrage pour obliger les Français à mettre des soldats. On leur rendait la vie impossible. C'était du harcèlement. J'ai fait ça une quinzaine de mois.

C'était très dur physiquement parce que les équipements étaient rudimentaires. On avait des fusils Mauser allemands. On avait une chemise, un pull, une casquette, un treillis qu'on gardait cinq, six mois, des sous-vêtements. Un change dans le sac, une serviette. Un jour, j'ai vu des poux sous la chemise. J'étais affolé. Ça grouillait de partout. Je me suis jeté dans la rivière glacée mais il y en avait tout autant. On nous donnait du DDT, mais les poux s'y habituaient. On mangeait un demi-pain par jour, une boîte de sardines à deux ou une boîte de confiture.

Je suis resté sur le barrage jusqu'à la veille du cessez-le-feu du 19 mars. La conviction était là mais la peur de mourir, c'est énorme quand on a 20 ans. J'ai perdu des amis. Ils étaient mieux armés, mieux préparés. Ils avaient des officiers qui avaient fait des écoles de guerre. Mon chef ne savait ni lire ni écrire. Il avait juste envie d'en découdre.

Bachir Hadjadj en octobre 1962. © Archives Bachir Hadjadj

Le 19 mars 1962, j'étais content que la guerre soit finie. On a été soulagés à l'indépendance. Les combattants stationnés à la frontière voulaient rentrer. L'ALN voulait tout de suite occuper Alger pour prendre le pouvoir. De Gaulle s'y est opposé. J'ai donc quitté le barrage début septembre. J'avais un ordre de mission pour entrer en Algérie. Ça m'a fait tout drôle quand le chauffeur m'a dit "mon lieutenant". Je n'étais pas habitué à ça.

On s'est arrêtés près d'un village et le chauffeur s'est mis à crier "le salaud, le salaud". Il m'a expliqué qu'on envoyait des harkis [Algériens combattant avec l'armée française, NDLR] dans les champs de mines pour qu'ils déminent. Je me rappelle cet homme recroquevillé. On tirait à côté de lui pour qu'il bouge. C'était atroce.

Je suis rentré à Sétif, l'Algérie était déjà sens dessus dessous. Pendant la guerre de libération nationale, pour assoir son autorité, le FLN interdisait de fumer, d'aller au cinéma. Il y avait un sentiment de religiosité. Le peuple algérien tenait à la religion, c'était sa forteresse pendant la colonisation. Mais on ne s'est pas battus pour ça. Je ne suis pas un moudjahid, je suis un combattant de la liberté.”

© Famille Briand

84 ans, femme d'appelé français

"J'ai compris que j'arrivais en enfer"

Marie-Claude Briand est née en 1938, à Blaye, en Gironde. Elle rencontre son futur époux, Pierre, au lycée. Quatre ans plus tard, ils se marient. Alors qu’il poursuit ses études à Paris, elle commence à travailler dans un bureau d'études à Montrouge, au sud de la capitale. En novembre 1960, Pierre doit finalement partir pour son service militaire. Dix mois plus tard, il est envoyé en Algérie. Marie-Claude décide de le rejoindre. Elle le retrouve en novembre 1961 à Constantine, où elle décroche un emploi de secrétaire. Elle découvre alors la guerre et assiste à plusieurs attentats. Après l'indépendance, le couple reste en Algérie, où naîtront leurs deux enfants, et y travaille pendant cinq ans. Marie-Claude a rédigé ses mémoires d'Algérie pour sa famille.

“La guerre d'Algérie était un peu une épée de Damoclès. Nous espérions toujours qu'elle se termine, mais j'avais dit à mon mari que si elle continuait et qu'il était appelé, n'ayant pas d'enfant, je le suivrai. Dans ma ville natale, je connaissais un jeune homme qui avait été appelé et qui avait été tué. Cela m'avait profondément marquée et c'est là que j'ai pris ma décision. S'il ne nous restait que quelques temps à vivre ensemble, il fallait prendre ce risque.

Je suis partie le 5 novembre 1961 à Constantine, en avion. L'un des rares passagers, intrigué par ma présence et ma jeunesse, m'a demandé ce que je partais faire. Il m'a prodigué des conseils de prudence et de réserve. Surtout ne pas donner d'opinions personnelles et éviter de révéler le statut de mon mari, ce qui aurait pu être dangereux. Quand je suis arrivée, je me suis rendu compte qu'il y avait une ambiance de guerre. J'ai vu les pancartes percées par les impacts de balle et les rouleaux de barbelés sur la route. J'ai compris que j'arrivais en enfer.

Mon mari avait une permission permanente donc nous pouvions loger ensemble. Nous avions trouvé des colocataires. Ils nous avaient alertés sur les plastiquages quasi-quotidiens vers 20 h-21 h. Dès le premier soir, alors que j'étais debout dans la chambre, il y a eu une première détonation. J'ai cru que la maison allait exploser. Je me suis précipitée de l'autre côté de la pièce pour me jeter dans les bras de mon mari. Il y a eu un deuxième plastiquage à ce moment-là. Cela a été le baptême du feu, j'ai tout de suite été mise dans l'ambiance.

Marie-Claude Briand et son mari, Pierre, à Constantine, dans le nord-est algérien, en 1962. © Archives famille Briand

Le lendemain, j'ai commencé à travailler. J'ai observé, j'ai écouté et je n'ai pas donné d'opinions personnelles. C'était très difficile, il y avait des souffrances de tous les côtés. Devant mon silence et ma neutralité, les langues commençaient à se délier. J'entendais mes collègues parler des "événements" et des attentats. Cela m'a permis de mieux comprendre et de reconstituer le puzzle qui m'entourait. Il y avait des Algériens, des pieds-noirs [Français d'Afrique du Nord, NDLR], des juifs, des musulmans, des catholiques. Tout cela était une découverte sur le terrain. Je n'avais pas d'a priori.

Un jour en partant travailler, en descendant le boulevard Victor Hugo, j'ai vu que le salon de coiffure avait été complètement détruit par une grenade. En continuant mon chemin, j'ai vu qu'une grenade avait aussi été lancée dans la boutique du marchand de beignets. C'était une vision dramatique. Il y avait des restes de corps humain par terre. Cela a été la panique dans ma tête.

Le plastiquage d’un véhicule à Constantine. © Archives famille Briand

Je suis arrivée place Béhagle, devant la société où je travaillais. Tous les employés étaient regroupés dehors. J'ai compris qu'il y avait un danger latent. Sur le trottoir d'en face, un commando de l'OAS [organisation opposée à l'indépendance, NDLR], avec trois Français, nous observait et attendait qu'on entre dans le magasin. À ce moment précis, notre patron est arrivé en voiture et nous lui avons expliqué ce qui était arrivé sur le boulevard Victor Hugo. Il nous a dit de rentrer chez nous et de nous faire accompagner. Un homme nous a ramenées, en voiture. En remontant le boulevard, il y avait une ambiance de peur. J'ai aperçu deux Français avec un fusil dont de la fumée sortait du canon. Nous avons alors croisé un Algérien qui avait été atteint à la gorge et qui titubait. J'ai complètement paniqué. J'ai compris que la guerre était quelque chose d'épouvantable.

Quelques mois plus tard, le 19 mars 1962, il y a eu le cessez-le-feu. On se disait qu'on se dirigeait enfin vers le dénouement qu'on attendait depuis des années. Ce jour-là, il y a quand même eu un événement qui m'a marquée. Un jeune qui travaillait dans notre société a été tué. Son beau-père avait voulu faire une course alors que c'était le jour où tout devait s'arrêter et où chacun devait rester dans son camp. Son gendre a voulu l'en dissuader, connaissant les risques, mais il a insisté. Il l'a finalement accompagné. Ils ont été mitraillés par le FLN au détour d'un carrefour. J'ai compris que tout n'était pas fini dans les têtes, qu'il y avait encore de la souffrance et un besoin de se venger. Le jour de l'indépendance est arrivé en juillet. Les Français ne sont pas sortis dans la rue. Beaucoup étaient déjà partis en métropole. Avec un couple d'amis, j'étais la seule à me retrouver dehors au milieu de tous ces Algériens qui fêtaient l'indépendance. J'ai saisi l'occasion pour prendre des photos. Il y avait une foule immense.

Les Algériens célèbrent leur indépendance, le 5 juillet 1962 à Constantine. © Archives famille Briand

Nous sommes ensuite restés pendant cinq ans dans ce pays que nous aimions. Les habitants n'ont pas montré de sentiments agressifs à notre égard. Je me suis toujours sentie en confiance. Je n'ai aucun regret car j'ai beaucoup appris, même si j'ai toujours très peur de la guerre et des armes. La haine s'est heureusement dissipée aujourd'hui, mais il y a de part et d'autre des personnes qui ont souffert. Si l'on veut maintenir l'esprit des gens dans la paix, il faut un discours d'apaisement. Il faut toujours essayer de comprendre l'autre qui est différent de soi. La méconnaissance entraîne la peur et engendre la haine.”

© Stéphanie Trouillard, France 24

84 ans, harki, supplétif engagé dans l'armée française

"On enterrait certains des nôtres qui étaient encore vivants"

Serge Carel est né en 1937 dans la région de Boghari, au sud d'Alger. Son père était un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, décoré de la Croix de guerre et de la médaille militaire, devenu ensuite garde forestier dans l'administration française. À 20 ans, en 1957, il s'engage comme harki, du nom de ces Algériens qui combattent dans l'armée française. Comme il parle très bien la langue, il devient interprète. En juillet 1962, il est arrêté et torturé par le FLN. Le jeune homme réussit à s'échapper après avoir subi plusieurs semaines de torture. Soigné en cachette, il embarque pour la France et refait sa vie. Il entre à la Brink's, où il fera toute sa carrière. Il se bat depuis de nombreuses années pour la reconnaissance officielle par la France de l'abandon et du massacre des harkis. En 2021, il se voit élevé au grade d'officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur.

“J'ai grandi avec l'idée de servir la France. Dans notre famille, on l'a toujours aimée et on lui reste fidèle. En Algérie, on vivait entre musulmans, juifs, chrétiens. On s'entendait en parfaite harmonie, mais dès le début des "événements", le 1er novembre 1954, il y a eu une séparation. On ne se fréquentait plus comme avant.

Serge Carel aux côtés de ses frères, sa sœur et son père. © Archives Serge Carel

On a commencé à entendre que des gens avaient été égorgés et que des militaires avaient été tués. Un jour, en 1957, un ami nous a réunis avec d'autres copains pour nous demander de rejoindre le maquis. J'ai passé une nuit blanche. Je ne voulais pas trahir mes parents qui avaient toujours été profrançais et je ne voulais pas trahir la France qui nous avait tout donné, alors j'ai décidé de devenir harki. Je ne l'ai dit à personne et j'ai quitté ma région car je ne voulais pas me retrouver un jour face à mes amis. Cela m'aurait fait beaucoup de mal de leur tirer dessus ou vice versa. Je suis donc parti en Kabylie, où je me suis engagé.

Un capitaine m'a posé quelques questions. Il était intéressé car je parlais le français et parce qu'il cherchait quelqu'un pour servir d'interprète. J'ai tout de suite été pris. On allait dans les djebels à pied ou bien par hélicoptère. On était dans une région montagneuse et escarpée. On s'est retrouvés sur le champ de bataille. Il y avait des embuscades et on ripostait. Il y avait des morts de part et d'autre. On avait toujours peur car l'ennemi était toujours caché quelque part.

Dans chaque harka [milice supplétive], il y avait à peu près une quinzaine de militaires métropolitains pour nous aider – et aussi pour nous surveiller. Certains harkis ont pris la fuite avec des armes pour rejoindre le FLN. Il y avait toujours une méfiance. Mais ils n'étaient pas méchants avec nous. Ils étaient respectueux, même si les harkis effectuaient le travail et que les officiers étaient décorés à notre place. On était toujours aux avant-postes car on connaissait le terrain, alors qu'eux étaient complètement paumés avec leurs cartes.

Un jour, un 24 décembre, on est descendus dans un village avec une quinzaine d'hommes car on était invités au régiment d'infanterie coloniale pour le réveillon. Il y avait parmi eux Nordine Bouazza, le frère de Djamila Bouazza, celle qui avait lancé des bombes à la cafétéria du Coq Hardi, à Alger. Il était opérateur radio. Tout d'un coup, on a entendu tirer. Un fellagha était caché. Nordine a décidé d'y aller. Il a fait deux pas et il a reçu une balle dans l'œil. On a appelé un hélicoptère pour le transporter, mais c'était trop tard. Nordine me serrait fort la main car la mort approchait. C'est un événement qui m'a particulièrement marqué car c'était mon ami. Quelques heures plus tard, vers 1 h du matin, on a entendu un déluge de feu. Ordre du commandant. Ce n'était pas bien. C'était une vengeance sur des villageois qui n'avaient rien fait. Cela m'a choqué.

Des harkis pris en photo par Serge Carel au cours de la guerre. © Archives Serge Carel

Une fois que les accords d'Évian ont été signés, on a commencé à se poser des questions. Dans le village où j'étais, les gens ont manifesté avec un drapeau algérien. Notre capitaine s'est mis au garde-à-vous. C'est là que j'ai compris que c'était fini pour nous, mais je ne savais pas qu'on allait être désarmés et laissés à notre triste sort. Finalement, chacun est parti de son côté. Le FLN a alors saisi l'occasion. Ils ont commencé à arrêter, torturer et exécuter tous ceux qui avaient travaillé pour la France, surtout les harkis. J'ai été fait prisonnier trois jours après l'indépendance, le 8 juillet 1962, à Tizi Ouzou. Toutes les issues de la ville étaient bouclées. J'étais recherché. J'ai pris un taxi pour essayer d'aller à Alger, mais des officiers du FLN m'ont reconnu. Ils m'ont fait descendre et ils m'ont attaché les mains derrière le dos. Ils m'ont emmené dans le village où j'avais été basé. Tout le monde m'attendait. Il y avait un soleil de plomb. C'était l'enfer. La population s'est acharnée sur moi avec des crachats, des coups et des jets de pierre, même des gens à qui j'avais rendu d'énormes services.

Ils m'ont ensuite emmené dans une salle où il y avait au moins une cinquantaine de harkis. Il y avait du sang par terre et des gens blessés un peu partout. Ils m'ont conduit dans une autre salle où ils m'ont déshabillé et où ils m'ont torturé au courant, 120 volts. Je n'étais peut-être pas complètement dans le coma, mais presque. C'était tous les jours comme cela, chacun son tour. Je demandais à mourir. Un jour, j'avais soif et j'ai tiré la langue. Ils m'ont filé un coup de jus dessus. J'avais du pus partout dans la bouche et je ne pouvais plus rien avaler. Ils nous faisaient aussi creuser des tombes. Parfois, on enterrait certains des nôtres qui étaient encore vivants. D'autres étaient jetés dans la rivière.

Serge Carel en 1962, avant son arrestation par le FLN. © Archives Serge Carel

Au bout de trois mois, je me suis retrouvé un soir avec un combattant du FLN qui ne me faisait pas de mal. C'était le fils d’un couple que j'avais aidé à libérer quand ce dernier avait été arrêté par l'armée française. Il m'a dit d'essayer de fuir car j'avais sauvé ses parents. J'ai tenté ma chance. J'étais dans un état lamentable, un déchet humain. J'ai réussi à aller jusque chez un ami et je lui ai demandé de m'emmener à Alger. J'ai été accueilli chez ma tante qui s'est occupée de moi. J'ai réussi à me faire soigner et à obtenir une autorisation de sortie d'Algérie pour aller passer des vacances en France avec une fausse identité. Avant de monter dans le bateau, j'ai commencé à trembler. C'était un billet sans retour. Je suis monté sur le pont et je me suis dit que plus jamais je ne retournerai dans ce pays qui m'a torturé. Je suis finalement arrivé le 1er août 1964 à Paris, en chemise et en pantalon. J'avais tout perdu.

De cette période, il me reste l'horreur. C'était une guerre sans nom qui n'aurait pas dû exister. Mais je ne regrette pas d'avoir servi la France, parce que c'est mon pays et que je l'aime. Je ne suis pas un lâche. Je n'ai jamais abandonné mes frères d'armes. Les lâches, ce sont ceux qui nous ont abandonnés.”

© DR

84 ans, appelé ayant rejoint le FLN

"Je ne pouvais pas tuer quelqu'un"

Roger Winterhalter est né en 1938 à Lutterbach, en Alsace. Son père, résistant sous l'occupation allemande, lui a appris à dire non à la guerre. D'abord sursitaire, il a 22 ans quand il est appelé sous les drapeaux. Il restera 27 mois en Algérie. La violence de la société coloniale, le "mépris" pour les Algériens le poussent à rejoindre le FLN tout en restant au sein de l'armée française. En 2012, lorsqu'il raconte son histoire pour la première fois dans "Si c’était à refaire" (éditions Le Manuscrit), il est accusé d'avoir trahi la France. Malgré les insultes et les menaces de mort, il ne regrette rien et rappelle qu'il s'est battu pour la paix et qu'il n'a jamais eu de sang sur les mains.

“Quand la guerre a éclaté, j'étais sursitaire. Je faisais des études de comptabilité. Je jouais au football et j'allais de bal en bal. Je voulais faire la fête et oublier cette Algérie qui m'attendait. Et puis ça m'est tombé dessus : 27 mois en Algérie. J'avais 22 ans. C'est la seule fois de ma vie que je me suis soûlé.

Je suis arrivé à Philippeville, en Algérie [aujourd'hui Skikda, NDLR], en janvier 1960. On avait voyagé sur le bateau El Djazaïr. On était en fond de cale, les gens vomissaient. C'était affreux. Quand on a débarqué, on nous a fait tout de suite monter dans un train. On est arrivés à Constantine et de là, à Telergma, où je suis resté jusqu'à la fin de mon service. C'était un centre de formation et un régiment disciplinaire. Je n'ai jamais su pourquoi, je n'avais rien fait.

Il y avait une sacrée faune : des types qui avaient tué, volé. Il y avait aussi un certain nombre d'intellectuels qui m'ont initié à ce qu'était la guerre d'Algérie, la politique. Quand on m'a donné un fusil, je n'ai pas mis de balles. Je ne pouvais tuer quelqu'un. J'ai vu des gens diminués, méprisés. Je les appelais "les Algériens" mais pour les autres, c'étaient des "bougnoules", des "bicots". Ils avaient perdu leur dignité, on ne les respectait plus. J'ai compris très vite qu'on n'était pas là pour rétablir l'ordre, mais pour semer plutôt le désordre. Je me suis demandé pourquoi j'étais là.

Le camp était horrible. Il s'appelait Hadjar, pour certains c'était le camp de la mort. C'était sale, la nourriture n'était pas bonne. J'ai vu la transformation des gens au bout de quelques jours, semaines. Ils devenaient voraces, ils volaient les vêtements qui séchaient. C'était terrible.

Roger Winterhalter en Algérie. © Archives Roger Winterhalter

J'étais dans un régiment de tirailleurs algériens, il y avait les FSNA (Français de souche nord-africaine) et nous, les FSE (Français de souche européenne). C'était moitié moitié. J'ai lié des amitiés très solides. Je ne voulais pas aller dans les troupes de choc, le 7e régiment des tirailleurs, qui allaient au contact. J'ai été mis aux effectifs. On remplissait des fiches, tenait les livrets militaires à jour. On avait des fiches d'incorporation. On suivait les soldats du début jusqu'à la fin. Mais le plus important, c'était les affectations.

Le 9 juillet 1961, il y a eu une manifestation à Telergma. Il y avait un millier de personnes, des femmes, des enfants. Il y avait des youyous. Ils disaient "Vive l'indépendance", "À bas le colonialisme". Notre colonel était devant. Il a demandé aux troupes de lancer des grenades sur la foule. Mais c'étaient des jeunes appelés. Ils ne savaient pas que quand on dégoupille une grenade, on compte jusqu'à six ou onze, et ensuite on la lance. La foule a repris les grenades et les a lancées sur les tirailleurs. Il y a eu quelques blessés. Le colonel a alors demandé de tirer avec la mitrailleuse 12,7 de l’half-track [véhicule semi-chenillé et blindé, NDLR]. Il y a eu plus de 50 morts. Ils les ont ramassés dans des brouettes. Je suis rentré profondément choqué, remué. J'ai demandé à un copain, Mahfoud : "Comment tu fais pour être dans cette armée ?"

La ville de Telergma en 1960. © Archives Roger Winterhalter

Il m'a invité à le rejoindre dans une chambre après le couvre-feu. Ils étaient cinq ou six. Ils m'ont appris qu'ils faisaient partie d'une section du FLN constituée au sein de l'armée française. C'était l'une des rares, voire la seule. Ils m'ont dit parlé de leur lutte, de leur combat. Ils m'ont proposé de faire partie de la section. J'ai dit spontanément oui parce que j'étais libéré. J'allais participer à l'indépendance de l'Algérie. J'ai tout de suite posé une limite. Mon exigence, c'était qu'il n'y ait jamais un attentat meurtrier dans notre région.

C'est là que j'ai "trahi" la France. Tous les deux ou quatre mois, je faisais quelque chose pour le FLN. L'ALN me donnait entre trois et cinq noms d'intellectuels qui faisaient de la contre-propagande. Je devais les affecter à tel ou tel régiment. Jamais personne n'a vérifié. J'imitais la signature du colonel. C'était mon travail essentiel. On n'avait pas besoin de prendre les armes. Ça aidait les Algériens.

J'avais aussi compris que les Algériens qui avaient fait un service civil d'un an ou deux dans l'armée pouvaient être libérés immédiatement. Ça comptait pour le service militaire mais ça n'a jamais été appliqué. On a libéré légalement des dizaines de personnes qui venaient à peine d'arriver. On a aussi organisé la désertion de 19 personnes. C'était un exploit. Enfin, quand l'ALN a été touchée par une épidémie de variole, nous avons volé des vaccins pour tout l'est constantinois.

C'était une aventure passionnante, excitante. Ce peuple était devenu mon peuple. Je savais qu'on risquait d'être fusillés si on était attrapés. Mais on savait qu'on allait gagner, que l'Algérie allait devenir indépendante. Mon combat, c'était pour la justice. C'était pour le respect de ces personnes, contre la guerre et pour la paix. Je suis devenu un pacifiste. Je suis Alsacien, je suis Français, je suis Algérien. Je suis vraiment fier de mon engagement. Ça a fait de moi un homme, un militant. Mon père a été extrêmement fier de moi. Mais c'était trop pour lui. Il a eu tellement peur qu'on me fusille, qu'il est mort deux ans après ma libération.

Roger Winterhalter au régiment de Telergma. © Archives Roger Winterhalter

Le 19 mars 1962, j'étais déjà rentré en France depuis un mois. J'étais au cinéma quand un copain m'a appelé. Ça m'a fait frissonner. Je ne parlais que de l'Algérie depuis mon retour. J'avais les larmes aux yeux. Je voulais repartir le plus vite possible, donner un coup de main pour l'indépendance. Mais je me suis marié rapidement et ma femme ne voulait pas y aller.

Ensuite, Ben Bella a été mis en prison – je rêvais de devenir son collaborateur – et je n'ai pas supporté. J'y suis retourné pour la première fois en 1967 avec ma femme et mes enfants. J'ai senti que je ne pouvais pas rester, que je risquais de finir en taule. J'ai des contacts permanents avec mes compagnons. Ils sont mes frères : Mahfoud, Ahmed.

Ce que j'avais fait, je n'en parlais pas. Seuls mes proches étaient au courant. C'est quand l'un de mes compagnons est décédé que j'ai écrit. C'était pour lui. Si j'avais su que les réactions seraient aussi violentes, je ne l'aurais pas sorti, ce livre. J'ai reçu des lettres d'insultes, des menaces de mort, la plupart anonymes. J'ai compris que des sections entières d'anciens combattants avaient participé à ce harcèlement. J'ai écrit au préfet pour qu'on me protège. Il n'y avait pas de raison qu'on me condamne alors que les généraux de l'OAS [Organisation de l’armée secrète, opposée à l'indépendance, NDLR] ont été amnistiés. Il n'y a pas de quoi être fier de ce qu'on a fait pendant la guerre d'Algérie. On a tué, torturé, manqué de respect aux femmes. On n'en parle pas de ça. Combien ont assisté à des viols individuels et collectifs ?

À ceux qui me condamnent, je réponds que je me suis engagé pour que ces hommes et ces femmes retrouvent leur dignité, deviennent acteurs de leurs vies. Je me suis engagé pour la paix. J'ai essayé de faire ce que je pensais être juste. Je me respecte.”

© Assiya Hamza, France 24

87 ans, agent de liaison du FLN en France

"J'ai même transporté des armes dans la poussette de mon fils"

Djamila Amrane est née en 1934 à Saint-Denis, en banlieue parisienne. Son père est arrivé en France en 1914 pour travailler en tant que chauffeur de chaudière dans une usine de savon à Aubervilliers. Fille unique, mariée très jeune, c'est après un voyage en Algérie, au tout début de la guerre, que naît son militantisme pour l'indépendance. Recrutée comme agent de liaison par le FLN en France, elle a aussi récolté de l'argent pour financer le maquis et convoyé des armes dissimulées dans une poussette. Aujourd'hui, elle continue à s'engager pour les femmes et contre le racisme au sein de l'association Africa, à La Courneuve.

“J'étais encore jeune quand la guerre a éclaté. Je n'avais pas la notion de ce qui se passait en Algérie. Mes parents n'en parlaient pas du tout. Mon père était très fusionnel avec moi. Ils ont essayé de me protéger au maximum. Je ne sentais aucune différence avec les Français, j'étais bien intégrée à l'école. Je n'ai pas ressenti le racisme à l'adolescence, pourtant nous étions les seuls Algériens de notre quartier. Malheureusement, ou heureusement, je n'étais pas typée. Je passais partout. Je n'avais jamais de remarque comme "sale bicot" ou "bougnoule". Je l'ai entendu, mais ça ne me concernait pas.

Quand la guerre d'Algérie a commencé, les gens ne comprenaient pas pourquoi on voulait notre indépendance. Ils se demandaient ce qu'était cette guerre. Il ne faut pas oublier que la France venait de subir la guerre de 1940, l'occupation allemande. Ils avaient peur de revivre la même chose.

Une femme voilée et son enfant, sous le regard d'un soldat français, dans une rue d'Alger, le 12 décembre 1960. © AFP

J'ai été mariée très jeune. En 1954 ou 1955, je suis partie en Algérie faire connaissance avec ma belle-famille. À Alger, ma première vision était les gamins cireurs de chaussures. Je ne voyais aucun Algérien à la sortie des écoles. Je me suis demandé pourquoi j'avais eu le droit d'aller à l'école et pas eux. Les indigènes n'y allaient pas. Ça a été un choc. J'ai senti un mur entre la France, les Français d'Algérie et les Algériens. J'ai ressenti une grande tristesse. L'esclavage avait beau être fini depuis longtemps, j'avais l'impression qu'il était là sous une autre forme. J'étais révoltée à l’intérieur. Pourquoi moi j'avais eu le droit et pas eux ? Je voulais faire quelque chose pour que ces filles et ces garçons aillent à l'école.

Je ne pensais pas à faire la guerre. C'est à ce moment-là que le Front de libération nationale a commencé à organiser un réseau en France. Lorsqu'on m'a proposé de participer à la libération de l'Algérie, j'ai tout de suite dit oui. J'ai été nommée agent de liaison. Je participais à des réunions, je collectais l'argent pour le maquis, j'informais les femmes. En France, on était dans notre cocon. On ne savait pas ce qui se passait en Algérie. J'étais désormais dans cette guerre. J'ai même transporté des armes dans la poussette de mon fils.

Je n'avais pas peur. Au contraire. On me disait que j'étais une vraie guerrière et qu'on pouvait compter sur moi. Il m'est arrivé de passer devant des policiers qui me faisaient des grands sourires. Je devais être invisible. Jusqu'au jour où j'ai été dénoncée. La police est venue nous arrêter, mon mari et moi. Ils ont trouvé des armes à la maison. Il a été envoyé quelques jours à Fresnes, puis dans le camp du Larzac jusqu'à l'indépendance.

J'ai été interrogée pendant plus de 24 h au commissariat. J'ai été bousculée, tapée mais j'ai résisté. Ça n'a pas été facile. Mais je n'ai rien divulgué malgré les pressions. À l'époque, j'étais en relation directe avec deux personnes qui étaient très recherchées. Dans les groupes, on ne se côtoyait pas pour éviter de donner des informations si on était arrêtés. Il faut savoir que quand on les arrêtait, c'était l'eau, l'électricité loin des regards. C'est abominable ce qu'ils pouvaient faire. Du côté de Gambetta, il y avait ce qu'on appelait "la piscine". Je ne veux pas repenser à ça. C'est tellement horrible.

Je n'avais pas peur de ce qu'on allait me faire, mais seulement de ne plus revoir mes cinq enfants. Pour eux, c'était surtout mon mari qui était au FLN. J'ai été relâchée parce qu'il m'a protégée et dit que je n'étais au courant de rien. Peut-être aussi parce que j'avais des enfants. Parfois, je me dis que je n'étais pas très raisonnable de jouer les casse-cou avec des enfants. On avait cette foi, ce courage parce qu'on était sûrs qu'on allait y arriver.

Dès l'indépendance, il a fallu qu'on quitte le territoire. On a été mis sur un bateau et on est arrivés le 5 juillet à Alger. Je n'oublierai jamais ce moment. Tout le monde était sur les toits des camions, des bus, des taxis. Il y avait des youyous. Le drapeau algérien flottait partout. On avait gagné, on n'avait pas fait ça pour rien. Même si on a eu beaucoup de morts, on est allés au bout pour ce si beau drapeau.

Rentrée des classes à l'école de la Basse Casbah à Alger, le 15 octobre 1962. © AFP

On m'a demandé d'être institutrice. J'ai fait cette révolution à cause de l'école et je me suis retrouvée à enseigner. La boucle était bouclée. J'avais 40 élèves dans chaque classe. Quelle joie ! J'ai enseigné une dizaine d'années. Je suis rentrée en France en 1975. Mon fils était très malade. Le médecin m'avait dit que le climat d'Alger n’était pas bon pour lui.

Aujourd'hui, aucune de mes actions ne m'impressionne. Je dois être un peu kamikaze. Je suis prête à recommencer pour une autre cause. Tout ce qui concerne la liberté me touche.”

https://webdoc.france24.com/guerre-algerie-france-temoignages/

.

Les commentaires récents