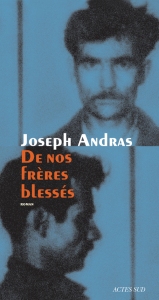

La traduction en arabe du roman "De nos frères blessés"

La traduction en arabe du roman “De nos frères blessés” de Joseph Andrès, réalisée par le poète et journaliste Salah Badis aura lieu demain à l’espace Sous-Marin sis au boulevard Krim Belkacem à Alger.

Éditée par Barzakh, la traduction sera présentée lors d’une rencontre-débat en présence du traducteur. Cette rencontre sera animée par les journalistes Saïd Djaafer et Omar Zelig.

Iveton, qui avait rallié le FLN, avait été arrêté en novembre 1956 après voir posé une bombe dans une usine (bombe qui n’a pas explosé). Il sera guillotiné le 11 février 1957.

Dans un va-et-vient permanent entre sa vie carcérale et sa vie antérieure, les 160 pages du roman de Andras égrène les derniers mois de la vie d’un militant convaincu dans une société qui ne comprenait pas son choix de l’Algérie.

L’auteur, Joseph Andras avait fait parler de lui en refusant le prix Goncourt du premier roman qui lui avait été décerné. Andras fait partie de cette caste d’écrivain qui ne veulent d’autres reconnaissance que celle de leur lecteurs.

De même, il avait refusé toute rencontre publique (librairie, festival, etc.) ainsi que toute apparition médiatique. Il n’avait accordé que quelques entretiens écrits par mail.

Salah Badis, quant à lui, est un brillant poète et journaliste à ses heures perdues. Il a déjà édité en 2016 en Italie un recueil de poésie intitulé ” Mélancolie des paquebots”. Sa traduction, témoignent des connaisseurs, est d’une exceptionnelle finesse. Il a réussi la prouesse de traduire fidèlement l’esprit originel du texte.

Rédaction du HuffPost Algérie

Joseph Andras a refusé le Goncourt du premier roman pour son ouvrage consacré à l'ouvrier communiste guillotiné pendant la guerre d’Algérie.

Le premier roman de Joseph Andras, De nos frères blessés, consacré à Fernand Iveton, ouvrier communiste guillotiné en 1957 pendant la guerre d’Algérie, a bénéficié d’un tirage initial de 3 500 exemplaires. Cette semaine, on apprenait auprès de l’éditeur, Actes Sud, que le tirage global était désormais de 21 000 exemplaires. Entre-temps, le livre a eu le Goncourt du premier roman, et l’auteur a refusé le prix.

Fernand Iveton, écrire le «nom maudit» : Joseph Andras (De nos frères blessés)

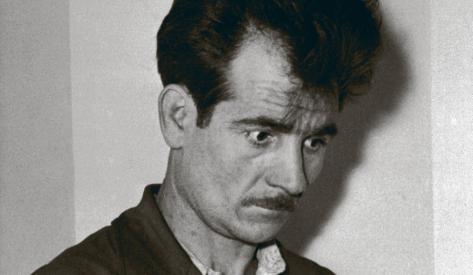

Fernand Iveton

Le Prix Goncourt du premier roman 2016 a été attribué lundi à Joseph Andras pour De nos frères blessés (Actes Sud). La surprise fut double : le roman n’était pas encore en librairies (il paraît aujourd’hui) et il ne figurait pas dans la sélection de quatre titres dévoilée par le jury le 6 avril dernier. Mais il s’agit d’un choix à saluer tant ce roman semble en effet ouvrir à une œuvre d’importance, littéraire et engagée, profondément politique, donc.

De nos frères blessés est centré sur un homme, Fernand Iveton, un homme dont l’action a marqué l’histoire et les mémoires, un « nom maudit » comme l’énonce la citation de Benjamin Stora et François Malye (François Mitterrand et la guerre d’Algérie) en exergue du roman :

« Iveton demeure comme un nom maudit. (…) On se demande comment Mitterrand pouvait assumer ça. J’ai dû prononcer le nom (d’Iveton) deux ou trois fois devant lui et cela provoquait un malaise terrible, qui se transformait en éructation. (…) On se heurte à la raison d’État »

« Malaise » et « nom maudit » : c’est d’abord contre un silence qu’écrit Joseph Andras — et l’incipit du roman est un « non » —, contre un silence d’État, organisé, contre l’oubli dans lequel est tombé le héros d’un combat anticolonialiste, d’une guerre qu’à l’époque déjà, on refusait de nommer par son nom : « mais elle est bien là, laguerre, celle que l’on dissimule à l’opinion sous le doux nom d’événements » ; « Mais toujours pas de guerre, non, ça non, le pouvoir cultive ses politesses — treillis taillés dans du satin ; boucherie fardée à la bonté ». Et Joseph Andras n’a de cesse, dans le roman, de lutter contre les mots et euphémismes par lesquels l’État, les journaux, l’opinion publique ont travesti, connoté, réécrit l’histoire : les combattants pour l’indépendance de l’Algérie sont des « rebelles », Iveton « le traître, le fêlon, le Blanc vendu aux crouilles », les Musulmans des « indigènes » auxquels l’État colonialiste oppose un « défilé de majuscules » (Culture, Liberté, Civilisation).

Alger, novembre 1956 : Fernand Iveton est ouvrier, communiste, il s’est rallié au FLN, il lutte pour une Algérie libre et indépendante. Il veut poser une bombe dans son usine, pour marquer les esprits. Son acte est symbolique et non violent : il a choisi de déclencher sa bombe, le soir, dans un local désaffecté et éloigné des grands ateliers, il ne veut pas tuer — « pas de morts, surtout pas de morts » — mais ouvrir les consciences. Il le dira avec force lors de son interrogatoire puis au tribunal, sans jamais être entendu, il condamne, « aussi bien moralement que politiquement, la violence aveugle, celle qui frappe les têtes et les ventres au hasard, corps déchiquetés aux aléas, coup de dés, la sordide loterie quelque part dans une rue, un café ou un autobus. (…) On ne combat pas la barbarie en la singeant, on ne répond pas au sang par son semblable ».

Pourtant, Iveton va être dénoncé, arrêté par l’armée française avant que la bombe explose. Il sera torturé — « le corps de Fernand est presque entièrement brûlé. Chaque portion, chaque espace, chaque morceau de chair blanche ont été passés à l’électricité » puis sera l’eau, « on ne mène pas une guerre avec des principes et des prêches de boy-scout » (en revanche, au tribunal, le médecin militaire n’aura aucun problème pour déclarer que les cicatrices sont superficielles et trop anciennes pour être attribuées à une éventuelle torture). Puis Iveton sera « jugé » par un tribunal militaire et condamné à mort. Moins pour ce qu’il a fait — la bombe n’a pas même explosé, et quand bien même elle n’aurait causé que des dégâts matériels — qu’en raison du « climat épouvantable ». François Mitterrand, garde des Sceaux n’intervient pas, René Coty refuse la grâce présidentielle. Fernand Iveton est guillotiné le 11 février 1957. Comme l’écrit Joseph Andras à la fin du roman, il « est le seul Européen exécuté par la justice de l’État français durant la guerre d’Algérie. France-Soir, pour commenter son décès, le qualifiera de « tueur » et Paris-Presse de « terroriste ». »

Aucun problème à ainsi résumer à grands traits la biographie de cet homme, d’abord parce qu’elle appartient à l’Histoire, parce que Jean-Paul Sartre a salué la mémoire d’Iveton dans Les Temps modernes et Albert Camus dans ses Réflexions sur la guillotine, et surtout parce que le roman de Joseph Andras est ailleurs. On n’est pas ici face à une biofiction ou une exofiction — quel que soit le terme par lequel la critique universitaire désigne les vies romancées —, dans la veine de celles, calibrées et à la chaîne, que l’on publie désormais, puisque ce type de roman séduit les lecteurs, assure de la presse et des ventes. Parce que connaître l’issue fatale du procès donne au roman des accents de tragédie et souligne la mécanique faussée mais implacable par laquelle un homme sera conduit à la guillotine.

De nos frères blessés est un grand roman, et peu importe son sous-genre. C’est un texte puissant, habité, éminemment politique, qui remet en perspective la vie d’un homme et l’action qui va le faire condamner, un texte qui fait le procès d’une justice aux ordres, d’une presse muselée qui imprime ce qu’on lui dicte et d’une sentence inique. Dès le lendemain de son arrestation, Iveton est offert aux flashes des photographes comme « une bête livrée à l’équarrissage », les articles le clouent au pilori, l’opinion publique l’a déjà jugé, la propagande d’État fonctionne à plein régime.

Le récit obéit à une rage implacable contre un appareil d’État qui brise un homme et son combat. Jouant d’une polyphonie, d’éclairages et focales multiples, de longs passages sur un bonheur passé (la rencontre d’Hélène, l’amour de l’Algérie, d’une France non coloniale, son amitié avec Henri Maillot) qui contrastent avec un présent qui n’est plus qu’une mécanique idéologique vidée de sens, De nos frères blessés est un roman court et dense qui, sur une dernière virgule, laisse le lecteur pantelant. Il y a des accents du Hugo du Dernier jour d’un condamné dans ce roman, de Camus, mais surtout une voix singulière, à la fois classique et emportée, sourde d’une colère politique, d’une rage face à l’injustice flagrante. Le roman est pour Joseph Andras l’autre nom du combat, d’un autre procès.

Joë Nordmann, avocat, le disait à Fernand Iveton, « juridiquement, ton dossier est facile à défendre, mais il tombe au mauvais moment. La guerre et la loi n’ont jamais fait bon ménage… L’état d’exception, disent-ils… ». De nos frères blessés rouvre le dossier, l’expose et alerte, « la mort, c’est une chose, mais l’humiliation ça rentre en dedans, sous la peau, ça pose ses petites graines de colère et vous bousille des générations entières ».

https://diacritik.com/2016/05/11/fernand-iveton-ecrire-le-nom-maudit-joseph-andras-de-nos-freres-blesses/

BIOGRAPHIE DE FERNAND IVETON

Fernand Iveton est né à Alger le 12 juin 1926. Il a un peu plus de trente ans quand il est guillotiné le 11 février 1957 à la prison de Barberousse d’Alger.

Le père, Pascal, enfant recueilli par l’Assistance Publique avait reçu le nom patronymique d’Iveton. Pascal vécut dans un quartier populaire d’Alger, le Clos Salembier (aujourd’hui El Madania). Communiste et syndicaliste, Pascal Iveton fut révoqué sous le régime de Vichy de son emploi à Électricité et Gaz d’Algérie (EG.A.).

Fernand, son fils, suivit son exemple en devenant employé de l’usine à gaz d’El-Hamma au Ruisseau. En 1943, il adhère à la section de la Redoute (un quartier proche du Clos Salembier) des jeunesses communistes. Il milite aux côtés d’Henri Maillot et Ahmed Akkache au sein de cette section. Quand L’Union de la Jeunesse Communiste Algérienne est dissoute pour faire place à l’Union de la Jeunesse Démocratique Algérienne qui rassemblera dans ses rangs des jeunes communistes et nationalistes et d’autres patriotes, Fernand Iveton rejoindra le cercle de la redoute de l’UJDA. Il militera également au sein des syndicats d’Algérie affiliés à la CGT de France (Confédération Générale du Travail) puis à l’UGSA (Union Générale des Syndicats Algériens) organisation syndicale algérienne qui demeurera affiliée à la CGT. Il sera désigné par les travailleurs de l’usine à gaz du Hamma comme délégué syndical.

En 1953, il épouse Hélène Ksiazek, une Polonaise émigrée en France, qu’il connut lors de l’un de ses séjours en région Parisienne. Son épouse le rejoint et ils s’installeront au Clos Salembier.

En juin 1955 il s’intègre dans les groupes armés des Combattants de la Libération au côté de Abdelkader Guerroudj, Félix Collosi, Mohamed Hachelaf, Yahia Briki, Georges Accampora et d’autres camarades communistes.

Après l’Accord FLN-PCA les Combattants de la Libération sont intégrés dans l’ALN-FLN, il fera partie du commando du Grand Alger. Après avoir participé à plusieurs actions (sabotages de wagons sur le port, incendie des Bouchonneries Internationales) il sera chargé de placer une bombe à l’usine à gaz du Hamma. Elle est déposée le 14 novembre 1956. Mais tout prouve qu’il a pris toutes ses précautions pour que la bombe ne cause que des dommages matériels.

À ce propos Pierre Vidal-Naquet écrit dans sa préface à l’ouvrage de jean Luc-Einaudi « Pour l’exemple. L’affaire Fernand Iveton. Enquête » ce qui suit :

« Iveton ne voulait pas d’une explosion-meurtre. Il voulait une explosion témoignage. »

Dans son ouvrage « Des douars et des Prisons » Jacqueline Guerroudj qui lui a apporté la bombe fabriquée par Abderahmane Taleb et Daniel Timsit raconte qu’elle était chargée de lui donner deux bombes. Le 25 novembre 1956, onze jours seulement après son arrestation il est passé devant le tribunal. « Dans une atmosphère de pogrom » est-il écrit dans « La guerre d’Algérie » tome 2, page 364 (ouvrage sous la direction d’Henri Alleg). Il est condamné à mort au cours d’une parodie de procès « dans un prétoire où montaient des cris de haine et de mort ».

Le ministre français de la Justice de l’époque, François Mitterrand, et le président de la République Française refuseront de le gracier après la demande introduite par ses avocats. Le 11 février 1957 au petit matin il sera guillotiné en même temps que deux autres patriotes algériens.

« Fernand Iveton, Mohammed Ouennouri et Ahmed Lakhnèche marchent courageusement au supplice. Les 3 hommes s’embrassent et clament « Vive l’Algérie libre ! » au pied de la guillotine tandis que, de la prison tout entière, s’élève un grand cri de solidarité, de colère, d’espérance. Les détenus politiques pleurent, entonnent des chants patriotiques, ébranlent de leurs poings les portes des cellules. »

Dans sa dernière lettre à son avocat José Nordmann, Iveton déclare :

« Pour moi, seuls la lutte de notre peuple et l’appui désintéressé du peuple Français sont les gages de notre libération. »

(Tome 2, page 366 de « La Guerre d’Algérie » dirigé par Henri Alleg)

Pour sa part, le président de l’association Maillot-Yveton, Merzouk Chertouk a plaidé pour que soient baptisés des rues et boulevards au nom de ces militantes et militants de confession non musulmane, lesquels ont plus de mérite que les autres et qui ont été condamnés et torturés doublement, en raison précisément de leur origine.

Les commentaires récents