Slimane Zeghidour © Pierre Hybre - Myop

Dans «Sors, la route t’attend», Slimane Zeghidour, né en 1953, parle de son enfance kabyle en Algérie, qui se confond avec la guerre d’indépendance. L’auteur, rédacteur en chef à TV5 Monde, a rédigé un livre-enquête où il décrit le conflit, analyse les liens complexes entre la France et son ancienne colonie. Tout en évoquant avec humour et sensibilité la vie très pauvre de sa famille. Interview.

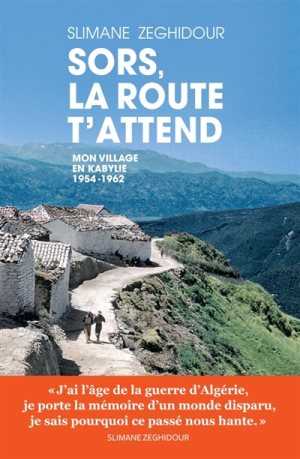

«Sors, la route t’attend. Mon village en Kabylie», Slimane Zeghidour, Les Arènes © DR

A la lecture de votre livre, on est frappé par le gigantesque fossé qui séparait la population du djebel et la population européenne en Algérie au moment de la guerre. A tel point que vous écrivez: «La guerre d’indépendance nous a fait rencontrer les Français».

Arrivés en Algérie en 1830, les Français sont venus une première fois dans le djebel kabyle en 1853 pour le «pacifier», selon le jargon courant. Histoire de dire: «Les nouveaux maîtres, c’est nous!» Ils ont commis quelques massacres qu’ils ont racontés eux-mêmes à titre édifiant et sont repartis. Ils se sont alors installés sur le littoral en accaparant les plaines fertiles. Et ils ne sont revenus qu’un siècle plus tard, à un an près, quand la guerre d’indépendance a éclaté.

Véhicules militaires français près de l'école de M'Chounèche (nord-est), le 11 novembre 1954, dix jours après la «Toussaint rouge», marquée par une série d'attentats. Cet évènement est considérée comme le début de la guerre d'Algérie. © AFP

Pour les combattants du FLN, la montagne kabyle était une région idéale. Elle restait isolée et enclavée. Par conséquent, les indépendantistes évoluaient dans le djebel comme des poissons dans l’eau.

Les Français ont alors décidé d’y revenir, contraints et forcés. Ils ont évacué en masse deux millions et demi de fellahs du djebel, soit la moitié de la paysannerie, pour les installer dans des camps dits de«regroupement». A cela deux mobiles: priver le FLN de nourriture et d’un bled-refuge; franciser ces populations trop négligées, les intégrer au pas de charge à la France dans l’espoir d’exorciser le spectre d’un Etat algérien. Il s’agissait de rattraper le temps perdu. Paris a alors investi des sommes colossales à la fois pour la guerre et des projets de modernisation. A titre d’exemple, on a envoyé 500.000 hommes du contingent pour 8 millions d’Algériens. Tellement la volonté de garder l’Algérie était primordiale.

C’est finalement «grâce» à cet arrachement manu militari que ma génération a pu rencontrer, face-à-face et pour la première fois depuis un siècle, des Français, non point dans nos villages mais dans «leurs» camps bâtis pour nous y confiner. Ils étaient en uniforme. Tous des soldats, même les instituteurs et les infirmiers, dont je garde un souvenir ému! Quoi qu’il en soit, ce conflit a transformé nos vies. Y compris en bien! A titre personnel, j’ai ainsi pu être sauvé de la tuberculose. Et j’ai pu aller à l’école.

Vous résumez cette présence militaire avec cette formule lapidaire: «D’une main la torture, de l’autre l’écriture (…), le pire et le meilleur de la France». C’est un peu schizophrène, non?

Tout cela montre l’ambivalence de la situation. D’un côté, les soldats s’occupaient de nous, nous soignaient et nous faisaient l’école dans ces camps de regroupement. De l’autre, à quelques kilomètres de là, leurs hélicoptères tiraient sur nos pères, nos frères, nos oncles, nos cousins.

Les militaires se battaient pour que l’Algérie reste française. Quoique implacable, émaillée d’atrocités sans nom, ce n’était pas une guerre d’extermination. A Paris, on avait compris que l’Algérie de papa, c’était terminé et qu’il fallait donner la citoyenneté française aux musulmans. C’était là toute l’action d’un Jacques Soustelle, nommé gouverneur général en 1955. Pour lui, les Français devaient dépasser leurs égoïsmes en Algérie et mettre fin aux injustices. Et les pieds-noirs devaient dépasser leurs préjugés raciaux. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que Soustelle avait prévu la présence de 10% de musulmans dans l’administration.

Deux enfants algériens, pieds nus, regardent un panneau de signalisation «Attention Ecole» dans le sud algérien en 1951. © Henri ELWING / INTERCONTINENTALE / AFP

Cela aurait-il pu marcher?

C’était, hélas, trop tard. Il y avait trop de gens à intégrer dans la citoyenneté française. Et le décalage économique et éducatif était trop profond. Et il y avait eu, surtout, trop de sang versé.

Que pensez-vous des pieds-noirs?

C’était des cousins avec lesquels on aurait pu avoir tout en partage. Leur départ a été un drame pour tous. Il faut savoir que 60% des Français d’Algérie n’étaient pas Français à l’origine. Ils étaient Espagnols, Maltais, Siciliens, avec sans doute du sang arabe dans les veines. Ils étaient hyper-catholiques, machos. Leurs ancêtres n’avaient pas connu les Lumières et la Révolution. Ils appartenaient souvent aux couches les plus modestes de la société.

Leur seul privilège, c’était un privilège racial par rapport aux Algériens. Le moindre cordonnier «européen» se sentait supérieur à un professeur d’université «musulman».

Ils se sont radicalisés avec les attentats du FLN qui les visaient en priorité. On a alors failli assister à une guerre civile entre Français. Des avions français ont ainsi lancé des raids sur des habitations françaises de Bab el-Oued. Et avec l’aval de Paris, on a vu ponctuellement des militaires pactiser avec les fellaghas pour lutter contre l’OAS.

Les ultras parmi les pieds-noirs se sont accrochés à un privilège chimérique qu’ils ont perdu. Ils ont perdu leur pays. Et l’Algérie a perdu avec eux ce qui aurait pu devenir un inestimable capital humain.

Des parachutistes français en patrouille dans le massif de l'Aurès, ont arrêté une caravane et interrogent les paysans algériens, le 12 novembre 1954, dix jours après la série d'attentats qui a marqué le début de la guerre d'indépencance algérienne. © Pierre Bonnin / INTERCONTINENTALE / AFP

Vous évoquez les camps mis en place par les Français pour regrouper les fellahs, et l’exode rural qui s’en est suivi. Quelles ont été les conséquences de ce «tsunami démographique» qui a touché «un Algérien sur deux»? Et pourquoi y a-t-il un «tabou absolu» sur cette question, tant côté français qu’algérien?

En France, l’idée de «camp» choquait car elle rappelait trop les camps de concentration nazis. Maurice Papon, alors inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire pour la région de l'Est algérien, avait ainsi demandé qu’on emploie le terme de «centre de regroupement». Une situation dénoncée par le rapport d’un jeune énarque, un certain Michel Rocard. C’est aussi un tabou en Algérie, car après la guerre, le pouvoir algérien n’a rien fait pour ramener les gens dans leurs villages. Il n’y a installé ni l’eau ni l’électricité.

Au final, ce «tsunami démographique» a détruit les campagnes. Il a pratiquement tué l’agriculture algérienne. Conséquence: aujourd’hui, 80% de la nourriture du pays doivent être importés… de France, pour l’essentiel.

En 2013, vous êtes retourné dans votre djebel. Vous avez vu «partout une impression d’inachevé». Et vous évoquez «la nature du pouvoir (algérien), qui n’est rien d’autre qu’une intériorisation du dédain colonial». Vous ajoutez: «Rien n’aura été épargné par l’incurie, le népotisme»…

Je maintiens ces propos. A cela, j’ai deux réponses. La première, c’est qu’en Algérie, nous avons été dominés successivement par la violence de l’occupant turc (1515-1830) puis celle des Français. Au cours des derniers siècles, la violence a ainsi été le seul mode de régulation des rapports sociaux.

La seconde réponse, c’est qu’à l’indépendance, le pouvoir algérien a, de façon inconsciente, adopté l’attitude d’un pouvoir extérieur, lequel ne perçoit le peuple qu’avec méfiance. A son corps défendant, la jeune administration a intériorisé le dédain colonial. Dans un Etat démocratique, le principe est de prévoir et d’assister: prévoir les services à apporter aux citoyens, les assister quand c’est nécessaire. En Algérie, il s’agit de surveiller et de punir. On a ainsi intériorisé les schémas coloniaux: la défiance, au mieux la carotte, sinon le bâton.

Et comment voyez-vous l’avenir?

Ce pays a une identité, un drapeau, une place sur la scène internationale. Mais il a aussi des problèmes colossaux. Vous savez, quand on demande aux Russes aujourd'hui si ce n’était pas mieux à l'époque soviétique, ils répondent avec leur humour: «Avant, c’était pire. Aujourd’hui, ce n’est pas mieux!» Alors demain…

SOURCE : http://geopolis.francetvinfo.fr/guerre-d-algerie-d-une-main-l-ecriture-de-l-autre-la-torture-155969

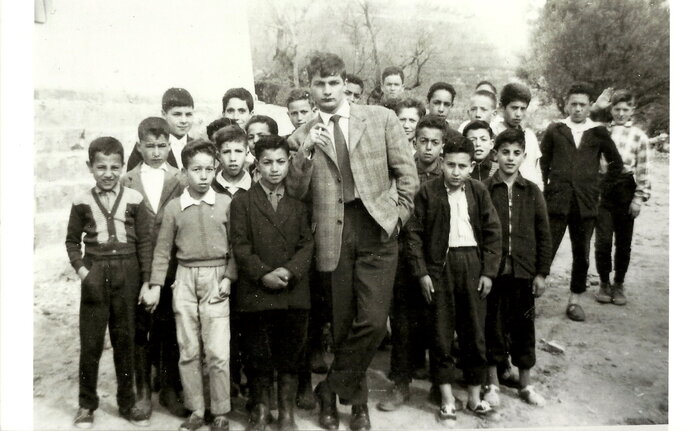

Instituteur pendant la guerre d'Algérie

Guy Beaujard était venu faire la guerre à la guerre

Guy Beaujard n'a que 18 ans quand, en 1959, il quitte son Jura natal pour rejoindre les collines de Kabylie. L'ancien enfant de troupe, qui a refusé de venir se battre contre les « fellagas », livre un autre combat: contre l'illettrisme. Logé dans le fortin de Tifrit N'Aït Oumalek, avec les soldats français, il fait la classe aux enfants du village et sert d'écrivain public à leurs parents. Dans les montagnes environnantes se cachent les troupes de l'Armée de libération nationale, notamment le célèbre colonel Si Mohand Ouel Hadj.

Dès son arrivée, le jeune instituteur manque de mourir dans une embuscade tendue par le fils du colonel. C'est pourtant ce dernier, ardent défenseur de l'instruction (il rêvait d'une école dans chaque village), qui lui sauvera la vie lorsque, en 1962, l'armée française l'abandonne sur place. Cinquante ans plus tard, Jean-Yves Jeudy et Agnès Poullin filment les retrouvailles émouvantes du schirh (l'enseignant, en kabyle) avec ses anciens élèves. Guy Beaujard parcourt les ruines et feuillette l'album de sa jeunesse, celui de toute une génération traumatisée par les « événements ».

Déserteur de l’armée française ayant refusé une ambitieuse formation militaire le destinant à un grade d’officier des colonies en 1958, il était venu «faire la guerre à la guerre» comme volontaire en 1959 en Kabylie au village Tifrit Naït-Oumalek, puis à Ifigha avec comme seules armes la lecture, le calcul et l’écriture et comme bagages une valise en carton et sa tenue civile, clouant au pilori le programme officiel pour dispenser un enseignement ouvert sur l’universalité. «Je ne suis pas venu faire la guerre “aux bougnoules” comme vous dites, mais je suis venu instruire les enfants», avait-il rétorqué aux gendarmes qui trouvaient insensé son projet humaniste dans cette région de l' Akfadou où la guerre faisait rage.

Cet adolescent qui avait été mis en cellule à l’âge de 3 ans par son gendarme de père «pour tentative d’incendie d’une institution républicaine» alors qu’il avait été surpris en train de jouer avec une boîte d’allumettes sur le perron de la gendarmerie, avait fui ce père autoritaire et une école qui enseignait un programme aux antipodes de ses convictions d’humaniste, c’est Guy Beaujard, qui s’est raconté dans un poignant roman Les couleurs du temps où il dit un cri qui l’étouffait depuis cinquante ans.

Guy Beaujard est revenu en Kabylie cinquante ans après l’avoir quittée en larmes le 23 juillet 1962 sous escorte ordonnée par le colonel Mohand Oul-hadj, chef de la wilaya III historique, qui était allé un jour à sa rencontre en zone interdite à Moknéa, pour lui dire la reconnaissance de la population et du FLN pour tout ce qu'il faisait en direction des enfants qu’il préparait à prendre le relais de l’indépendance.

Guy avait appris l’enfance auprès des enfants de Tifrit qu’il dépassait de quelques années seulement, lui qui avait à peine 19 ans, l’adolescence auprès des adolescents, et la maturité auprès des adultes de ce village. Cinquante ans après, Guy, qui était accompagné à l’occasion par son ami Pierre Crozat, architecte spécialiste des pyramides, a retrouvé quelques-uns de ses anciens élèves comme Idir Mouhache, s’est promené dans les ruelles tortueuses du village dont chaque pierre lui rappelait un souvenir, et revu l’ancienne école qui résonne encore des cris des enfants avides d’instruction et de liberté que le «chikh kabyle» avait su enraciner en chacun d’entre eux, ce qui lui avait valu les sollicitations écrites du FLN/ wilaya III pour revenir enseigner en Kabylie après l’indépendance, courrier dont nous détenons une copie signée par le colonel Mohand Oulhadj. Guy a improvisé une conférence pour les jeunes de l’association du village, assis à même les pierres de cette tajmâat qui l’avait agréé autrefois, et s’est recueilli sur la tombe du colonel Mohand-Oulhadj en compagnie de son fils Mohand Saïd à Bouzeguène après avoir été reçu par sa famille à Alger.

A Tizi-Ouzou où il a été l'hôte du P/APW, Guy Beaujard, qui a dédicacé son livre, s’est intéressé à l’exposé de Mahfoud Belabbas sur la situation de l’éducation dans la région et sur les efforts déployés par cette wilaya qui détient l’un des plus forts taux d’admission au Bac au niveau du pays. L'instituteur devenu écrivain s'est ensuite arrêté à la maison de la culture Mouloud Mammeri. A Moknéa, autrefois zone interdite, que l’auteur français a dépeint en termes glorieux dans son livre, il a été fait citoyen d’honneur par le comité de village lors d’une émouvante cérémonie durant laquelle un des anciens élèves a raconté comment il avait été soigné d’un furoncle qu’il refusait de faire traiter à l’infirmerie de la SAS d’Ifigha, où Guy s’est aussi souvenu du postier, le Chahid Aliane Mohand-Larbi qui aidait à poster des courriers confidentiels rédigés par Guy aux familles. Ce voyage initiatique est jalonné de souvenirs qui revenaient en cascades de larmes que le «Chikh kabyle», dont le convoi dont il faisait partie avait été accueilli par une embuscade meurtrière en 1959 à Ifigha, n’a pas su retenir dimanche à la télévision, lors de l’émission Tafat de Zahra Ferhati. Des larmes versées pour dire le bonheur de son retour, mais aussi son rejet du colonialisme dont il fut la première victime, lui dont l’histoire «n’est qu’une histoire d’homme qui aime les hommes».

Guy Beaujard et sa classe en 1959-1961

A propos de cette vidéo

Guy Beaujard, fils de gendarme, enfant de Troupe, refuse à 18 ans la carrière militaire et part comme instituteur civil en Grande Kabylie en 1959. La France est alors empêtrée dans cette sale guerre. En juillet 1962, il est oublié par l’armée française. Sous prétexte de le faire prisonnier, le colonel du FLN, Si Mohand ou el Hadj, le met dans le bateau pour la France. Il vient de lui sauver la vie. Retrouvé et invité par ses anciens élèves, ’le Schirh’... (CELUI QUI SAIT)... retourne avec émotion à Tifrit N’Aît Oumalek et à Moknéa en 2010. Il y apprend que l’embuscade subie lors de son arrivée a été montée par le fils du colonel Si Mohand : "Le fils a failli me tuer et le père me sauve la vie, c’est une belle histoire". Ce film documentaire retrace l’accueil chaleureux qui lui a été offert et ravive les mémoires.

Je vous conseille de visionner cet extraordinaire reportage, regarder dans son intégralité cette remarquable histoire vraie de l'instituteur Guy Beaujard.

Michel Dandelo

Les commentaires récents